1963年何尊出土于陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇,尊内底铸有铭文12行、122字铭 文,其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载,何尊高38. 8厘米,口径28. 8厘米,重14. 6公斤。铭文记述了周成王营建成周、举行祭祀、赏赐臣子的一系列活动。其中记录了天子对于宗小子何的训语之辞,还引用了周武王克商后在高山举行祭祀时发表的祷辞,即“宅兹中国,自之又民”。定都天下之中以统治万民,这是周王朝开国之君革故鼎新、接受天命的宣言。

(1)指出上述材料的史料类型。结合所学说明该史料研究的价值。

嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化 完善化,并推行于全国,这一制度主要有三个环节构成,一是建立国家元首制度……二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(2)依据材料和所学,指出构成秦朝制度“三个环节”的名称。说明该制度建立的影响。

唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐 朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。……据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

(3)依据材料概括唐朝对外开放的特点。结合所学分析其原因。

康雍乾三朝绘制疆域图简况

| 康熙朝 | 1708年,康熙“谕传教西士分赴内蒙各部、中国各省,遍览山水城廓,用西学量法,绘画地图。”于1718年,完成了《皇舆全览图》 |

| 雍正朝 | 沿用为康熙朝测绘地图的西方传教士,对于尚不能进行精确测量的西域地区,仍在地图上以虚线标注 |

| 乾隆朝 | 测绘工作以大清技术人员为主,吸收在准部、回部进行实地测绘地图的成果, 订正西藏部分错误。于1760年绘成的更完整、详细的全国地图《乾隆内府舆 图》,达到了中国古代地图绘制的最高水平 |

材料一

1820年清朝形势图(局部)

材料二 2011年海峡两岸出版交流中心精心策划,隆重推出“台湾文献史料出版工程”,其中《明清宫藏台湾档案汇编》是重要内容。其记载清朝皇帝围绕台湾事宜颁发的各种谕旨,从顺治朝到光绪朝总计达2400多件,涉及各个方面。...... 满文台湾档案,主要集中在清代顺治、康熙、雍正、乾隆四朝,这些档案以清朝国语的形式详细记载了台湾的政务活动。其记载从康熙朝开始,清政府特设巡视台湾监察御史,满汉各一员,一年一换。从康熙统一台湾后,台湾的考生就参加福建的举人考试,一直有固定的录取名额,档案中也有台湾县、凤山县考中举人的名单。还记载台湾震灾、水灾情况及清政府进行账济的奏折。

——《中国档案报》

(1)依据材料,概括清朝前期政府治理台湾的特点并分析其原因。

(2)你认为研究明清宫藏台湾档案有何现实价值?

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其职责主要是维护当地秩序,保障丝绸之路西域南北道的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民,“戍以充之和迁去开垦土地”。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁入边地,对这些地区经济、文化的发展也有重要的影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 清王朝首先划定了民族之间的活动边界,限制族际人口流动;其次,在户籍管理上实行差别化的户籍制度,一是户籍有普通籍和特别籍之分,把满族、蒙古族等民族归在特别籍内,在特别籍内进行旗籍和藩籍的划分等;在管理体制上区分内外,这个区别有关内、关外之别。在国家的民族政策中,各民族的“自主权”越来越少。清王朝对少数民族地区的封禁制度,也是清王朝专制的具体体现。清王朝的民族政策覆盖少数民族政治、经济、教育等各个领域,但是无论是政治制度的改革,还是经济制度的改革,都是以王朝统治服务为根本宗旨,而不是以天下苍生为念。

——摘编自董文强《清朝民族政策的历史进步与局限》

材料三 1949年9月,《共同纲领》指出:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1956年,毛泽东在《论十大关系》中把民族关系列为第六大关系,又强调指出:“我们必须搞好汉族和少数民族的关系,巩固各民族的团结”。1979年,中共中央批转的《新的历史时期统一战线的方针任务》指出:“为了胜利地向四个现代化进军,一定要搞好汉族和少数民族的关系,加强各民族团结。”2009年,胡锦涛在讲话中指出:“党中央确立了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题,还强调全国各族人民大团结的政治基础、物质基础、思想基础、群众基础、制度基础等日益深厚牢固。”

——摘编自肖锐《新中国60年民族政策的主线》

材料四 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

(1)根据材料一并结合所学知识概括秦汉政权处理民族关系的举措并说明其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述清王朝处理民族关系的举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新中国成立60年来民族政策的主线,并说明围绕这一主线新中国采取的政策和措施。

(4)根据材料四,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

材料 “大一统”是我国历史上长期形成的历史观、民族观与天下观,也是历代国家治理所追求的理想和目标。“大”指重视、尊重,“一统”是指一体、统一、治理,大一统的舍义就是重视和尊重一体、一统的治理制度体系

| 时期 | 内容 | 出处 |

| 战国时期 | 何言乎王正月?大一统也 | 《春秋公羊传》 |

| 秦汉及以后 | 海内为郡县,法令由一统 | 《史记·秦始皇本纪》 |

| 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也 | 《汉书·董仲舒传》 | |

| 六合同风,九州共贯 | 《汉书·王吉传》 | |

| 秦汉以后逐渐形成了大一统国家治理的四个特点:家统一:“要在中央”郡县体制;“因俗而治” | 白寿彝:《中国通史》 |

材料一 尽管宪政产生的历史条件、生长的社会环境有很大不同,宪政的具体模式和实现机制可以千差万别,但宪政的核心理念与价值却是一以贯之的。鸦片战争的狂风骤雨深深动摇了古老帝国的根基,也唤醒了天朝上国的迷梦。随着满清王朝政治危机的逐渐加深、军事外交的接连失败,以及传统文化的日渐式微与解体,救亡图存、富国强兵成为当时中华民族迫在眉睫的当务之急。宪政,这一西方的近代文明之物,被视为一剂救世良方开始登上中国的历史舞台,也由此拉开了宪政中国化的序幕。虽然党政运动在近代中国潮声涛起、风起云涌,但却始终如雨打浮萍,命运多舛,终究未能在这块异地安身立命,“宪政”也由此成为中国社会一个未竞的话题

——苗连营《世界宪政文明体系里的“中国色彩”》

材料二 中国共产党从诞生时起,就非常关注、重视宪法制定和立宪实践。土地革命期间,在苏联宪法的影响下,中国共产党制定通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。1949年新政协通过的《共同纲领》宣告了中华人民共和国的诞生。1954年,全国人大一次会议制定通过了中国第一部社会主义类型的宪法。此后由于左倾错误思想的盛行,民主集中的决策机制被专断的领导意志所取代,出现了类似“文化大革命”那样肆意侵犯人权的惨痛教训。在吸取历史教训的基础上,1982年宪法首次以根本法的形式,将“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家”规定为“今后国家的根本任务”。从而将近代以来的制宪者所追求的富强梦想与实现民主、文明的现代需要结合起来,既表达了实现中华民族富强和独立的历史使命。又突出了推进民主和文明建设的时代性特征

——摘编自何勤华《论中国共产党人的宪法观念与实践历程》等

(1)据材料一并结合所学,概括中国近代制宪历程中呈现的特点并分析制约近代中国宪政发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价中国共产党制宪历程。

材料一 朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》

材料二 晚清外交,经历了从传统的“华夷秩序”体系向近代西方“条约体系”逐步转型的过程。1861年“总理各国事务衙门”的设立,是对处理日益增多的“洋务”的一种被动应对,也是对建立近代外交体制的初步探索;1901年“外务部”的产生,既顺应了西方列强瓜分中国的需要,又为清王朝维持国家主权与独立形态提供了重要工具。

——摘编自王红续《中国外交从宗藩体制向近代体制的转型》

材料三 构建人类命运共同体,就是各国要同心协力建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,这一思想为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图,反映了中外优秀文化和全人类共同价值追求,指明了国际社会的前进方向,对中国和平发展、世界繁荣进步都具有重大而深远的意义。这一思想继承和发展了新中国不同时期重大外交思想和主张,是当代中国外交重大创新成果,是中国对世界的重要思想和理论贡献,已多次被联合国文件引用,产生日益广泛而深远的影响。

——摘编自杨洁篪《推动构建人类命运共同体》

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交体系的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价晚清外交。

(3)根据材料三并结合中国现代史的内容,说明中国为推动世界和平与发展、构建人类命运共同体所作的努力。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求……中国近代外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交理念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道。

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史。

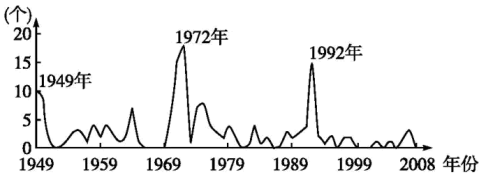

1949——2008年中国与外国建交状况曲线图

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识说明中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,从1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰中任选一次,分析形成该建交高峰的国内外因素,并提出你对当今中国外交的建议。

材料一 钱穆在《中国近三百年学术史》一书中总结过:“故康氏之尊孔,并不以孔子之真相,乃自以为所震惊于西俗者尊之,特日西俗者所有,孔子也有之而已。”所以,在他的设计中,立孔教也好,托古改制也罢,会给政治变法带来更多的合理性依据,甚至可以赢得保守知识分子的赞同。

材料二 “共和的观念是平等、自由、博爱。”“共和国是平等之国,人们在法律面前一律平等。”“共和国是自由之国,自由是人民的天赋人权。”“我设计的这件服装,有人就用我的名字来称呼它,叫‘中山装’。这里,我设计了三个扣子,这是让人们记住,永远不要忘记人民,就是我们的‘民族、民权、民生’——就是三民主义。”

——选自《孙中山演讲录》

材料三 一位研究晚清乡土意识的学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空。……”

材料四 20世纪以来,先进的中国人把世界文化的优秀成果同振兴中华的具体实践相结合,取得了一个又一个的重大思想理论成果,这些重大理论成果在本质上具有一致性。

(1)西方启蒙思想成为近代中国传播西学的武器。据材料一、二提供的历史信息,概括康有为和孙中山理论宣传的特点分别是什么?其实践结果有何不同?

(2)你是否认同材料三的观点?请说明理由。

(3)材料四中的“重大思想理论成果”有哪些?谈谈你对这些重大理论成果“一致性”的理解。

材料一 1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,颁布《苏维埃暂行选举法》《选举细则》等法律文件,在革命根据地范围内开展民主选举,实行苏维埃代表制。工农劳苦大众取得这样的权力,乃是中国历史上的第一次。

图1苏维埃政权的选举 |  图2苏维埃政权颁发的选民证 |

——引自高等院校教材《中国革命史》

材料二 抗战时期,抗日根据地比较普遍的农村选举方式是红绿票法和豆选法。红绿票法属于票选法的一种,具体施行是这样的:发给投票人额定的红绿票,而让候选人坐在台前,背对着投票者,每人背后一个票箱,红票意味着同意,绿票意味着反对,投票人对每个候选人只能投一种颜色的票。豆选法是根据地使用得最为普遍的一种选举法,其法以豆粒(什么豆子都可以,已经用过的有黄豆、绿豆和蚕豆不等)作为选票,每个投票人发给一定额数的豆粒,每粒表示一票。投票时让候选人坐在台前一排,背对着投票者,每人背后放一大海碗,投票人鱼贯而过,认为信得过的,就在他的碗里放下一粒豆子,豆多者当选。

——引自张鸣《中共抗日根据地基层政权的选举与文化回归》

材料三 一组抗战时期根据地的选举照片

图1掷豆选举法 |  图2召开选举大会 |

图3投票选举 |  图4张榜公布候选人 |

阅后回答:

(1)《中华民国临时约法》中规定“国民有选举权和被选举权”,为什么说“工农劳苦大众取得这样的权力,乃是中国历史上的第一次”?

(2)根据材料二和材料三,归纳概括抗日根据地民主选举的特点。

(3)抗日根据地在选举组织抗日民族政权的时候采取哪一重要原则实施?这一原则的实施有何积极意义?

10 . 阅读下列材料:

材料一 秦汉宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位……必得中书、门下二省共同认可,那道敕书才算合法。

——钱穆《国史新论》

材料二 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴青说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之年发耳,陛下发一朝之而许杀之,既如不可置之于法,此乃忍小而存大信也”唐太宗被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

——引自朱绍侯主编《中国古代史》

材料三 以天下为广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者言善;其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——《贞观政要·论政体》

材料四 明太祖说:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。”

——《洪武实录》

请回答:

(1)结合材料一、材料二指出,唐初君主的权力受到哪些方面的制约?据此概括唐初的君主专制制度呈现出怎样的特点?

(2)根据材料三、材料四,指出唐太宗与明太祖在丞相作用的看法上有何不同?

(3)结合所学知识,你认为唐代和明代丞相制度的变革对中国历史发展所起的作用有什么不一致的地方?