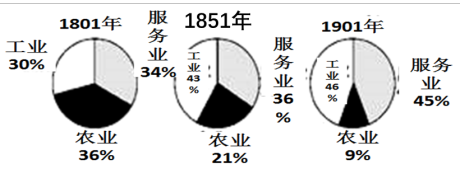

材料一 英国各行业就业人数占总就业人数的比例变化示意图

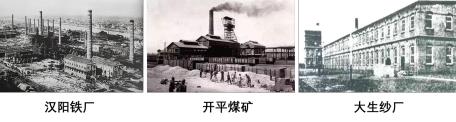

材料三

材料三 1763年至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上具有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域——以大殖民地帝国的形式——表现得很明显,而且在经济 和文化领域也表现得很明显。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

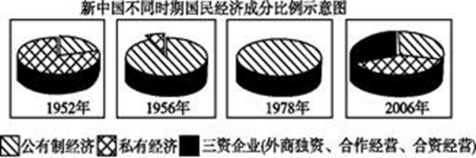

材料四

请回答:

(1)材料一中,英国各行业就业人数比例的这些变化,反映出世界经济发展的什么趋势? 出现这一趋势的根本原因是什么?

(2)据材料二,概括说明近代中国在工业方面出现了怎样的新气象?并分析出现这些新 气象的主要原因。

(3)材料三认为“欧洲直接或间接地成为全球主人”,根据所学知识分析欧洲是如何成为全球主人 的?

(4)据材料四 ,指出新中国成立后所有制和经济体制的两次根本性变化。

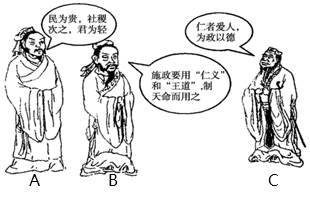

材料一 漫画《思想家的话语》:

(1)依据材料一中三位思想家的主张,指出人物A、B、C分别是谁?A在政治上的核心主张是什么? C的思想体系的核心是什么?

材料二 汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,人本主义之精神等全部构成 了官僚集团行动上的规范。

——黄仁宇《大历史》

(2)结合所学知识回答汉武帝时期儒学的“扩展”与“延长”的具体表现是什么?

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,日:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,日:此我产业之花息也。然则,为天下之大害 者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录》

(3)材料三反映了什么政治观点?产生这种思想的决定性因素是什么?

材料一 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料二 武帝时,令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)根据材料一,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。

(2)根据材料二概括汉武帝治理国家的主要措施,并结合所学知识分析这些措施的意义。

材料一 汉代民族国家形成过程中亟需象征性领袖的现实,使天与君主凸显了他们的绝对地位。知识阶层一方面在民族、国家成型过程中不得不凸显君主的象征作用,一方面又恐惧再度出现秦代君主专制权力无限扩张,凌驾于一切之上的局面。于是,董仲舒再三提醒君主在利益之上还有正义,在力量之上还有良心,在权力之上还有天在临鉴,其实就是在权力已经无限的君主之上再安放一个权利更加无限的天。这样,知识阶层就能够又一次代天立言,拥有一些与政治抗衡、对君主制约的权利。

——摘自葛兆光《中国思想史》

材料二 20 世纪初,有人指出,今之忧世君子,睹神州之不振,悲中夏之沧亡,则疾首痛心于数千年之古学,以为学之无用而致于此也。1912年底至1913年初,民国教育部公布《大学令》和《大学规程》,将大学分为文、理、法、商、医、农、工七科,正式取消了大学经学科。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

(1)根据材料一,概括汉代儒学的积极作用,并结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期儒学地位变化的背景。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,说明海外白银流入中国的主要背景。

(3)据上述材料和所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

材料一 朝鲜内战爆发后,美国政府从全球战略利益以及抑制社会主义力量出发,作出了出兵干预的决定,并宣布为阻止中国大陆政府对台湾的任何进攻,命令第七舰队进驻台湾海峡。美国政府的这些决定都是在中国进行抗美援朝之前作出的,完全是美国政府单方面干涉了中国内政。抗美援朝根本不是什么“惹火上身”,更不是因此而妨碍了解决台湾问题。抗美援朝使全世界重新认识了新中国:中国人已不再像过去那样任人欺凌,已不再是以往西方人眼中的“东亚病夫”;她热爱和平,但决不能容忍别人强加于自己的威胁和侵略。

——据金冲及《二十世纪史纲(下册)》改编

材料二 朝鲜战争的爆发和苏联援助的到来,帮助中共高层在“第一个五年计划”的制定上取得了共识。一方面,朝鲜战争改变了斯大林对中共的态度,更愿意慷慨地帮助中国实现自己的工业化计划。另一方面,朝鲜战争使中共领导人对于加强国防力量产生了紧迫感。……工业化从何处起步,是一个“苦苦思索”的问题。各有关部门提出过不同的设想,经过“反复权衡和深入讨论”,最后“大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。”可见,最终确定以发展重工业为主,在党内高层是经过认真讨论的。

——摘自萧冬连《国步艰难:中国社会主义路径的五次选择》改编

(1)根据材料一,结合所学,概述朝鲜内战爆发后美国政府作出的“决定”以及“中国进行抗美援朝”的直接原因。请结合材料二,从经济建设的角度归纳抗美援朝战争胜利对中国所产生的重大意义。

(2)阅读材料二,概括新中国“第一个五年计划”在制定和实施过程中呈现的特点,并简析“一五”完成的重要意义。

材料一 自今以来,大皇帝恩准英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。

——中英《南京条约》

材料二 日本臣民得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。

——中日《马关条约》

材料三 大清国应允将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台一律削平…由诸国分应主办.留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之处…各省抚督文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办…

——《辛丑条约》

请回答:

(1)比较材料一、二反映的条约内容的异同。

(2)《辛丑条约》签订后,帝国主义列强进入了争夺侵华权益的新阶段。请结合材料三加以说明。

(3)综合上述材料,分析列强侵华呈现怎样的发展趋势?

材料一 清代两湖地区人口、耕地及米价统计表(部分)

年份 | 人口数 (万人) | 耕地数 (万顷) | 耕地负荷数 (人/顷) | 米价 (千文/石) |

| 1661 | 323.3 | 58.7 | 5.5 | 0.963 |

| 1685 | 332.4 | 72.7 | 5.3 | 0.539 |

| 1724 | 533.6 | 80.0 | 6.7 | 0.575 |

| 1753 | 1651.4 | 83.1 | 19.9 | 1.012 |

| 1784 | 3283.2 | 89.8 | 36.6 | 1.412 |

| 1820 | 4799.2 | 95.0 | 50.5 | 2.432 |

——(据《清代两湖农业地理》)

(1)依据材料一指出清代两湖地区物价的变动趋势,结合所学知识分析变动的原因。

材料二 19世纪80、90年代,工人们能够消费得起食物和除住房以外的东西了。工人们的预算中现在包括了更多的衣服开销,甚至可以去进行休闲消费了。人们从乡村向城市的大量迁移,从事农业的人口数量急剧下降。到20世纪50年代,欧洲大部分地区的农民数量都下降了50%。但工人阶级的规模并没有因此而扩大。随着白领雇员人数的逐渐增加,产业工人的人数逐渐下降了。同时,工人阶级的实际工资上升使他们能够以中产阶级的模式进行消费了,由此进入了一些观察家所称的“消费社会”。20世纪20年代,商业中引入了分期付款方式,这种方式在50年代广为流行,使得工人们有能力像中产阶级一样购买电视、洗衣机、冰箱、吸尘器、录音机和汽车等。

——(据杰克逊.J.斯皮瓦格尔《西方文明简史》)

(2)依据材料二概括欧洲兴起“消费社会”的表现,并结合所学知识说明“消费社会”的影响。

材料三 从多数资本主义国家看,建筑业是国民经济的三大支柱之一,这不是没有道理的。过去,我们很不重视建筑业,只把它看成消费领域的问题,建设起来的住宅当然是为人民服务的。但是这种生产资料的部门,也是增加收入的重要产业部门。要改变一个观念,就是认为建筑业是赔钱的。应该看到建筑业是可以赚钱的,是可以为国家增加收入,增加积累的一个重要的产业部门……所以,在长期的规划中必须把建筑业放在重要的地位。建筑业发展起来就可以解决大量的人口问题,就可以多盖房子,更好的满足城乡人民的需要。

——(1980年4月2日邓小平《关于建筑业和住宅问题的谈话》)

(3)依据材料三并结合所学知识,概括邓小平关于建筑业的观点并分析原因和影响。

材料一 鸦片战争后,中国进入"被动附庸型"对外开放状态。……洋货泛滥是当时中国工业品市场的重要特征。外国工业品在中国市场上的竞争力更强,使得中国棉纺织手工业等失掉了价格主动权。…

——-陈争平《近代中外贸易的发展及其对国内市场的影响》

材料二 甲午战后,科技期刊不断创办,其他刊物也登载科技文章,科技丛书的出版成为热本,《西学富强丛书》《农学丛书》《中互耳学丛书》《科学丛书》等深受欢迎。光绪二十四年(1898年),颁布了《振兴工艺给奖章程》,申明奖励发明创造、著书立说和捐资兴学者,对科热领域一中的优秀成果给以专利保护。

——摘编自张岂之《中国历史晚清民国卷》

材料三 1931年到1945 年间中国人民在反抗日本帝国主义侵略过程中所体现出的对于中华民族的认同是空前的、也是高度自觉的。此前,帝国主义在中国建租界,中国的关税司法自主权受到破坏,但是人们还没产生强烈的仇恨感,也没有立即将其驱逐出境的行动,对国家主权完整的认识还不深刻。但是,日本帝国主义破坏的不仅仅是主权的完整,而是在掠夺中华民族生存的根基——领土。民族危亡激发了人民群众对于民族国家的强烈认同,并且奋力维护中华民族的利益。同时,中国在反对法西斯主义的国际舞台上,通过全国人民在抗击日本法西斯主义的斗争,提升了中华民族的地位,获得了国际社会的同情和援助。

——摘编自宋黎明《中华民族认同与全民抗战》

请回答∶

(1)依据材料一并结合所学知识,概括近代"被动附庸型"开放给中国带来的影响。

(2)依据材料二并结合所学知识,简述甲午战后清政府重视近代科技的原因和表现。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出近代中国民族国家意识在抗日战争时期的新发展。

(4)依据上述材料并结合所学知识,谈谈你对民族国家意识的认识。

材料一 直到1895年为止,上海几乎仍旧是个纯粹经商的城市,因此人口从未超过50万……尽管1843年至1895年间由于外国人创办的经商机构的结果,人口增加了一倍,但是如果跟1895年以后伴随着市内现代工业发展而造成的人口激增相比,那么早期的增长就显得微不足道了。

——【美】墨菲《现代中国的钥匙》

(1)据材料一,分析上海城市在1895年前后有哪些变化?结合所学知识,指出19世纪末上海现代工业发展的主要原因。

材料二 1919年“五四”运动期间的抵制日货运动,上海华商纱厂盈利迅速提高,并出现了建立新厂、增加设备的热潮,形成了中国棉织业发展史上的所谓“黄金时期”。与此同时,华商烟厂、火柴厂等也得到了相应的发展。据统计,1919年在农商部注册的工商企业达到104家,超过历年最好水平。其中注册的工业公司在1919年为65家,资金44728300元,也是亘古未有。

——摘编自李宗超《近代中国经济民族主义的理性与非理性》

(2)据材料二,概括“五四”运动期间上海民族工业发展的表现及主要原因。

材料三 据1919年《新青年》的调查,上海有各类工厂2291家、工人18万,加上交通运输码头工人12万、手工业工人20万,共计50万。当时,上海城市中人口才200万,工人占了四分之一。

——邢建榕《近代上海不仅是商业性消费城市》

(3)据材料三,指出当时上海城市阶级结构的突出特点。并结合所学,分析其对社会政治带来的影响。