名校

1 . 1973年,考古学家在某新石器时代早期遗址考古中发现了一层至数层的谷壳、稻杆和稻叶等混合物,中间也有烧成炭的稻谷。据此推断,该遗址最有可能属于( )

| A.仰韶文化 | B.河姆渡文化 | C.大汶口文化 | D.红山文化 |

您最近一年使用:0次

2023-10-13更新

|

114次组卷

|

9卷引用:2024年浙江省普通高中学业水平考试模拟(四)历史试题

名校

2 . 中华文明多元一体,源远流长。目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处。下列项中对应正确的是( )

| A.姜寨聚落遗址——父系氏族公社出现 |

| B.陶寺遗址——阶级分化已比较明显 |

| C.大汶口文化——以稻为主要栽培作物 |

| D.良渚文化——典型器物是彩绘陶器 |

您最近一年使用:0次

2023-08-29更新

|

421次组卷

|

9卷引用:浙江省深研2024届高三1月联考历史试题

浙江省深研2024届高三1月联考历史试题(已下线)信息必刷卷01-2024年高考历史考前信息必刷卷(浙江专用)(已下线)黄金卷01-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(浙江专用)浙江省2024届高三下学期模拟冲刺历史试题浙江省2024届高三下学期模拟冲刺历史试题2023年浙江卷高考历史押题卷(八)浙江省清华附中嘉兴实验高级中学2023-2024学年高一10月学科综合素养测试历史试题湖北省襄阳市宜城市第一中学2023-2024学年高二9月月考历史试题广东省揭阳市惠来县第一中学2024届高三上学期第二次月考历史试题

名校

3 . 陕西省姜寨遗址总面积约5万平方米,已发掘13000平方米。出土的文物有石、骨、角、蚌、陶质的生产工具和生活用品1万多件,出土的黄铜片是中国发现较早的铜器残片。下列项中,对姜寨遗址的分析正确的是( )

| A.已经进入青铜时代鼎盛时期 | B.基本具备了初始国家的形态 |

| C.呈现出原始人群的典型特征 | D.出土的陶器可能用于储藏粟 |

您最近一年使用:0次

2023-08-08更新

|

477次组卷

|

8卷引用:【2024年一轮复习收官卷】第一模拟(浙江卷)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)

名校

4 . 从历史、考古学的角度说文明是人类社会发展到一定阶段的产物,是以文字的发明,单偶制家庭的确立和阶级的产生为标志的,是人类或达到智慧水平之形式的存在形式和存在状态,是指一切具有较高文化水平的存在形式。下列对文明产生的表述正确的是( )

| A.原始采集和渔猎 ——私有制产生——社会分工发展——阶级出现——国家产生 |

| B.社会分工的发展——原始农业畜牧业——阶级出现——私有制产生——文字出现 |

| C.原始采集和渔猎——早期城市出现——私有制出现——阶级出现——国家产生 |

| D.原始农业畜牧业——社会分工发展——私有制出现——阶级出现——国家产生 |

您最近一年使用:0次

2023-08-05更新

|

809次组卷

|

10卷引用:浙江省2024年1月普通高校招生选考科目考试历史试题变式练习中国古代史

(已下线)浙江省2024年1月普通高校招生选考科目考试历史试题变式练习中国古代史(已下线)2024年1月河南省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史辽宁省沈阳市五校协作体2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题河南省信阳市信阳高级中学(北湖校区)2023-2024学年高一8月月考历史试题(已下线)第1课中华文明的起源与早期国家(分层作业)-【上好课】高一历史同步备课系列(统编版纲要上)云南省大理州祥云祥华中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题四川省绵阳市绵阳中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题云南省昆明市云南师范大学附属中学2023-2024学年高一上学期月考(一)历史试题天津市静海区第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题云南省宣威市第六中学2023-2024学年高一9月月考历史试题

5 . “中华文明探源工程”研究团队提出了判断文明社会标准的中国方案——生产发展,人口增加,出现城市;社会分工和社会分化不断加剧,出现阶级;权力不断强化,出现王权和国家。依此标准,下列已经进入“文明社会”的是( )

①陕西姜寨聚落遗址 ②山西陶寺遗址

③河南二里头遗址 ④浙江良渚遗址

①陕西姜寨聚落遗址 ②山西陶寺遗址

③河南二里头遗址 ④浙江良渚遗址

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

您最近一年使用:0次

2023-07-07更新

|

118次组卷

|

3卷引用:浙江省新力量联盟2023-2024学年高二下学期期中历史试题

名校

6 . 历史学家顾颉刚指出,陶器,是古代工业上最早的发明,大约出现在新石器时代。随着人类文明的进步,陶器的制作也随之发展,彩陶时代、黑陶时代和白陶时代,表现了三个历史时期的社会文化。以下选项最符合黑陶时代历史特征的是( )

| A.黄河中游地区进入仰韶文化时期 | B.长江下游出现河姆渡文化 |

| C.主要处于母系氏族公社阶段 | D.社会贫富分化与不平等开始出现 |

您最近一年使用:0次

2023-04-22更新

|

307次组卷

|

7卷引用:2024年浙江省普通高中学业水平考试模拟(十)历史试题

名校

7 . 大汶口遗址的墓葬中普遍盛行随葬獐牙的习俗,葬式以仰身直肢葬为主,有的还随葬猪头、猪骨以象征财富。大汶口晚期的墓葬中随葬的精美工艺品和日常器物多达百余件,有的墓却一无所有。据此可知,这一时期( )

| A.社会分工十分鲜明 | B.国家形态初具规模 |

| C.多元一体格局形成 | D.阶级分化已经出现 |

您最近一年使用:0次

2023-04-18更新

|

568次组卷

|

8卷引用:浙江省2024年1月普通高校招生选考科目考试历史试题变式练习中国古代史

(已下线)浙江省2024年1月普通高校招生选考科目考试历史试题变式练习中国古代史(已下线)历史-2023年高考押题预测卷02(浙江卷)(已下线)【好题汇编】专题03 中外历史纲要上册(7大核心考点+60道高频选择题)(江苏专用)江苏省淮安市高中校协作体2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)历史-2023年高考押题预测卷03(广东卷)(已下线)历史-2023年高考押题预测卷02(广东卷)(已下线)第01讲中华文明的起源与早期国家(讲义)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)广西玉林市博白县中学2022-2023学年高一下学期期末模拟考历史试题

名校

8 . 河姆渡遗址保留了大量栽培稻谷遗存,据推测堆积层稻谷的重量在120 吨以上,出土的一件陶釜内还残留着锅巴。遗址中有270多件大型动物肩胛骨制成的农具,还有大量木建筑构件以及一座长达23米的干栏式长屋。这表明( )

| A.河姆渡是中国最早种植水稻的地区 |

| B.河姆渡人已具备了一定的定居条件 |

| C.精耕细作的稻作农业技术体系形成 |

| D.长江流域的农耕水平高于黄河流域 |

您最近一年使用:0次

2023-03-21更新

|

670次组卷

|

9卷引用:浙江省湖州市长兴县华盛达实验学校2023-2024学年高一下学期返校考历史试题

名校

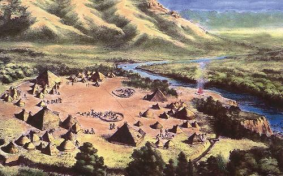

9 . 下图是陕西临潼姜寨聚落遗址复原图,考古学家发现该遗址有公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大。该遗址应属于( )

| A.旧石器时代 | B.母系氏族社会 | C.早期国家 | D.阶级社会 |

您最近一年使用:0次

2023-02-07更新

|

146次组卷

|

4卷引用:2024年浙江省普通高中学业水平考试模拟(八)历史试题

名校

10 . 下图是新石器时代中期的马家窑文化、大汶口文化以及半坡文化中出土的陶器,尽管他们相距遥远、几乎没有交通,但它们有着极其相似的文化特征,这可以说明中华文明的发展具有的特点是

| A.起源最早 | B.世界领先 | C.独一无二 | D.多元一体 |

您最近一年使用:0次

2020-11-26更新

|

477次组卷

|

27卷引用:浙江省县中联盟2024届高三一模历史试题

浙江省县中联盟2024届高三一模历史试题2024届广东省兴宁市第一中学高三下学期模拟预测历史试题福建省三明市永安市第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州市沙市第四中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江苏省淮安市淮安区2020-2021学年高一上学期期中调研测试历史试题安徽省阜阳市颍东区衡水实验中学2020-2021学年高一上学期第四次调研考试历史试题江苏省泰州市泰州中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题安徽省六安市舒城县2020-2021学年高一上学期期末质检历史试题天津市滨海新区2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题第1课中华文明的起源与早期国家(课后案)甘肃省甘南州舟曲县第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第九中学2021-2022高一上学期第一次阶段验收测试历史试题江苏省宿迁市宿迁青华中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南京市六校联合体2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题云南省昆明师范专科学校附中2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题广东省深圳市龙岗区平冈中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题江西省丰城市第九中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省扬州市高邮市第一中学2021-2022学年高二10月学业水平模拟测试历史试题江苏省淮安市涟水县第一中学2022-2023学年高二上学期第一次阶段检测历史试题(选修班)江苏省淮安市涟水县第一中学2022-2023学年高二上学期第一次阶段检测历史试题(合格考)四川省广安市广安第二中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题福建省福州市时代华威中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题福建省莆田锦江中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆实验中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题江苏省普通高中2022-2023年高二学业水平合格考模拟(四)历史试题山西省怀仁市大地学校高中部2023-2024学年高一上学期第三次月考历史试题重庆市黔江中学校2021-2022学年高一10月考试历史试题