1 . 材料 祖逖,生于公元265年,出身于世族地主家庭,并且其先人曾累世为二千石史,但他与一般的纨绔子弟不同。根据《晋书·祖逖传》记载,祖逖在青年时期“轻财好快,慷慨有节尚,每至田舍,辄称兄意,散谷帛以赒贫乏,乡党宗族,是以重之”。他曾和“刘琨俱为司州主薄,情好绸缪,共被同寝,中夜闻鸡鸣,蹴琨觉日:‘此非恶声也’,因起舞”。及至洛阳失陷,北方大部分国土沦丧……元131年,祖逖便积极上书司马睿,首倡北伐……北伐战争中,祖逖以法治军,纪律严明,做到“其有微功,赏不逾日”。祖逖“躬身俭约,劝督农桑,克已务施,不畜资产。子弟耕耘,负担樵薪”。此时,北方的石勒和刘曜发生矛盾,客观上也有利于祖军北伐。因此樵城、谷水、陈留和汴水之战,连连告捷,特别是陈留大战,一举消灭石勒军队五万人。从此石勒军队闻祖军而丧胆,不敢窥兵河南,于成皋县修逖母墓。因与逖书求通使交市。到公元321年,“黄河以南,尽为晋土”,祖军基本上光复了黄河南部的领土。

——摘编自桑盛庭《杰出的爱国主义者祖逖》

(1)根据材料并结合所学知识,概括祖逖的历史功绩。

(2)根据材料,指出祖逖的良好品质。

材料一 如图为4~6世纪中国境内民族迁移示意图。

材料二 《晋书》记载:“昔中原丧乱,流寓江左(江左:指长江下游南岸地区),庶有旋返之期,故许其挟注本郡。”东晋政府允许侨人(侨人:指寓居南方的北来人口)登记户籍,注明本人的原籍,并给予免除赋役之优待。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一结合所学知识概括指出当时北方统治者面对大规模民族迁移所采取的措施及影响。

(2)根据材料二指出南方东晋政府对民族迁移所采取的措施及影响。

材料 北魏孝文帝积极扶植以“四姓”为核心的汉族士族,并确定了若干鲜卑权贵的崇高门第。不过北方士族门阀的形成,是以当朝官爵为准的;尽管北朝也有士族门阀现象,但却不存在门阀与皇权“共天下”的情况。十六国、北朝的军功阶层,重振皇权的能量比南朝更大,官僚政治展现出比南朝更大的政治活力。南朝的考课往往徒具其文,但北魏却“官罔高卑、人无贵贱”统统考课。孝文帝颁布了一系列考课的法规,经常亲临朝堂考察黜陟。北魏孝文帝时察举进入盛期,“州举茂异,郡贡孝廉,对扬王庭,每年逾众”。北魏孝文帝对官阶制度加以改革,从而形成流内流外制度,这个改革还曾反馈到南朝。北朝的爵制乃“是隋唐之制的母体,南朝爵制只能算作远亲”

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(1)据材料概括北魏孝文帝制度改革的举措。

(2)据材料并结合所学知识,分析北朝政权最终能够完成全国统一的有利条件。

材料

| 时期 | 运河状态 | 唐朝的政治变动 |

| 唐初 | 大量物资由江淮运抵洛阳后,再走八百里陆路转运到长安。运费昂贵,交通不便 | 唐高宗在位期间,七次行幸洛阳,有一半时间在洛阳处理政务 |

| 唐玄宗开元二十四年后 | 宰相裴耀卿实行分段运输,江淮粮食运抵洛阳后,江南船返回,粮食储存在当地粮仓中,待时机成熟,用当地船西运。韦坚于渭水之南开凿漕渠,永丰仓和三门仓的粮食可直抵长安 | 唐玄宗从此长期住在长安,不再东幸。唐朝国势昌隆 |

| 安史之乱后 | 长期战乱导致运河淤塞废弃;运河周边绝少人烟,劳动力缺乏;盗贼和跋扈军人掠夺物资 | 中央政府虚弱无力,粮价高涨,社会动荡 |

| 唐代宗、德宗时期 | 中央与藩镇冲突不断,藩镇时常切断运河交通线 | 中央政府财政艰难困窘,粮食恐慌 |

| 唐德宗后 | 唐朝政府在运河枢纽徐州、汴州驻扎重兵,竭力控制运河交通线,委任重臣治理。运河运输时断时续 | 唐朝统治得以延续 |

——据全汉昇《唐宋帝国与运河》整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括说明隋唐大运河对维系唐朝统治的意义。

(2)根据材料并结合所学知识,说明隋唐运河状态和唐朝的政治变动之间的关联性带给你怎样的启示。

5 . 材料 皇甫隆,三国时期魏国人,嘉平年间(249—254年)任敦煌太守。敦煌地处西陲边地,农业生产较为落后。当地多沙地,碱性很大,宜于过水漫灌而不适于滀水灌溉。但当地农民往往“灌溉滀水,使极濡洽,然后乃耕”,结果水干后地块易板结,造成“谷收更少”。皇甫隆到任后,看到当地百姓仍在沿用原始的耕种方式,遂实地考察,因地制宜,亲自教农民采用楼耕法,推广薄水漫浇法。“岁终率计,其所省庸力过半,得谷加五”。他还下令禁止当地妇女穿羊肠裙(用一整匹布做条裙子,如同羊肠一样盘结在身上,浪费且活动不方便),改穿中原地区流行的简易裙,由此,“西方(敦煌地区)以丰”。时人称赞其“勤恪爱惠,为下兴利”。

——摘编自魏明孔《曹魏对金城、河西地区的经营述论》

(1)根据材料,概括皇甫隆经营河西地区的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析皇甫隆经营河西地区的措施的作用。

| A.出现百家争鸣局面 | B.时代特征是政权更迭与民族交融 |

| C.出现外戚与宦官交替专权局面 | D.三省六部制完善、科举制创立 |

材料一 据《北史·魏本纪》载,北魏道武帝拓跋珪,天兴二年,“初令五经群书各置博士,增国子太学生员三千人”……孝文帝拓跋宏继位后,北魏汉化运动进入高潮,在政治、经济、文化等方面推行改革,包括建立新制度、改姓氏、用汉语、迁都城……他曾以冯氏丧事破鲜卑旧规,为其服丧三年,大兴儒家丧服之礼。

——摘编自田照军、肖岚《魏晋南北朝儒学刍议》

材料二 北魏统治者进入中原以前,没有成文的法典,如遇案件,“皆临时决遣”。迁都洛阳后,孝文帝鉴于“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,多次参与修订《太和律》,加重了不孝罪的处刑,首创了独子犯死罪可存留养亲的办法。同时经常躬自断狱,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。

——摘编自张晋藩《中华法制文明史》

完成下列要求:

(1)据材料一和所学知识,指出孝文帝继位后政治上“创立新制度”的成就及意义。

(2)据材料二,概括孝文帝司法改革的措施。综合上述材料,分析北魏改革的显著特点。

材料一 何谓三表?子墨子言曰:“有本之者,有原之者,有用之者。于何本之?上本之于古者圣王之事;于何原之?下原察百姓耳目之实;于何用之?发以为刑政。观其中国家百姓人民之利。”

——引自《墨子》

材料二 (唐)贞观元年,太宗曰:“朕看古来帝王以仁义为治者,国祚延长”。……贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。”

——引自《贞观政要》

材料三

| 人物 | 理论思考 |

| 毛泽东 | “一切群众的实际生活问题,都是我们应当注意的问题。假如我们对这些问题注意了,解决了,满足了群众的需要,我们就真正成了群众生活的组织者,群众就会真正围绕在我们的周围,热烈地拥护我们。” |

| 邓小平 | “群众是我们力量的源泉。” “贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。” “生产关系究竟以什么形式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式;群众愿意采取哪种形式,就应该采取哪种形式。” |

——引自习近平《在党的十八届六中全会第二次全体会议上的讲话》《在纪念邓小平同志诞辰110周年座谈会上的讲话》

(1)结合所学,概括指出材料二中唐太宗“存百姓”的思想出发点和治国理政的法律原则。

(2)从“观百姓”“存百姓”到“谋幸福”,从家天下到天下为公,一以贯之地体现了中华优秀政治文化中民生理念的价值立场和家国观的历史跃升。阅读材料一二三,结合所学,请选择阐述:①从“存百姓”之“存”的立场出发,以唐太宗为例,分析指出唐前期在土地制度层面践行“存百姓”的举措与具体内涵。②从“谋幸福”的视角分析,分别说明毛泽东为确立社会主义基本经济制度所做的探索与实践,以及邓小平对社会主义本质和民生问题的思考。

材料一 炎黄时代至尧舜禹时期,黄河中游的炎、黄两大部落,不断碰撞融合。夏、商、周三族的民族迁徙与定居,三代更替以疆域的形式巩固了华夏族农耕经济的共同地域。春秋战国时期,中原大地及其周边各族,不断地凝聚、兼并、扩张,融合成华夏族。秦汉王朝拓展疆域的过程中实行的“移民实边”和匈奴、乌桓、氐、羌等民族内迁,多民族大一统国家形成。南北朝至隋唐时期,民族大迁徙和大杂居带来了血缘上的融合,推动了早期中华民族的形成。五代至明清时期,契丹、女真和蒙古入主中原,建立辽、金、元王朝,与中原文化深度交融。清朝实行“满汉一体”政策,加强了对蒙、疆、藏等边疆地区的管辖,在西南地区实行改土归流和在台湾建省都促进了中华民族的进一步发展。

——据高凯军《论中华民族》

材料二 孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——据朱绍侯《中国古代史》

请回答下列问题

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中华民族发展的特点并指出其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,从经济、文化风俗和社会发展角度,指出北魏时期民族交融的实质。

(1)朝代的更迭蕴藏着重要的史实。观察下面《三国两晋南北朝知识结构图》,在下面A和B的横线上填写出正确的朝代,并写出魏的建立者以及吴、蜀的都城。

A. B. 魏的建立者: ;吴的都城: ;蜀的都城: 。

(2)顺应时势的改革往往伴随着朝代的更迭而产生。阅读下列材料回答问题:

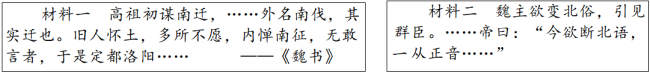

材料一、二中的“高祖”“魏主”是谁?根据材料 并结合所学知识,概括其改革的主要措施。

(3)特定历史背景下历史事件的影响也是重要的史实。阅读下列材料回答问题

材料三 “自晋宋以来,号洛阳为荒土……昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛(礼仪兴盛),人物殷富(人才济济,物产丰富)。

材料四:

材料三 是一位南朝官员在北方的所见所感,材料四 中三幅图画所显示的原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时引入内地。

请根据材料三 四分析材料二中“魏主”改革的主要影响。

(4)史实的梳理有利于把握历史发展的基本线索。综上所述,请概括魏晋南北朝的时代特征。