材料一 春秋时期,以孔子为代表的儒家最讲“夷夏之辨”,但强调的是大一统框架内的夷、夏之别。孔子作《春秋》,强调大一统,在大一统下明“华夷之辨”,标准则是是否符合西周礼乐文明,因而夷、夏可互变:夷用夏礼,即符合华夏文化,则进而为夏;夏用夷礼,则退而为夷。孔子崇尚周的礼乐文明,认为华夏文化优于其他文化,故强调“裔不谋夏,夷不乱华”,但并不排斥其他族类,其办学的方针即是“有教无类”,主张“修文德以来之”。以儒家为代表的传统夷夏观,虽然强调以华夏礼乐文化为标准相区分,但它是大一统视域下的“夷夏之辨”,究其实,是要将各族一统于礼乐文化,因而强调兼容并包,本质上是中华各民族在大一统框架下互动、交融与发展。

材料二 东汉以来,入主中原的各少数民族一边自称为华夏先王之后,与中原汉人族源相同,一边主动接受汉族文化,以华夏正统自居,在其统治范围内努力推行汉化政策,促进了民族交融与中华文明认同。中国历史由此进入由北方少数民族建立的政权与南方汉族政权并立、共为中华的南北朝时期。两晋南北朝是政治上的大分裂、大动乱时期,但也是民族大迁徙、大融合时期,既有边疆民族的大规模内迁,也有中原汉人向南方及其他边疆地区的流动。这种大规模的民族迁徙和文化交流,促进了中华民族的交融与发展,进一步加强了各民族间的内在联系与密不可分的整体性,强化了中华文明的统一性。

——以上均摘自刘正寅《从民族交融发展看中华文明的统一性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期儒家民族观的基本内涵,并分析其形成的历史背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出东汉以来民族交融的新变化,并简析这一变化的影响。

| A.北魏政权更选频繁 | B.经济重心开始南移 |

| C.南北文化隔阂增大 | D.北魏改革成效显著 |

| 评价 | 出处 |

| 礼俗之叙,璨然复兴,河洛之间,重隆周道,巷歌邑颂,朝熙门穆,济济之盛,非可备陈矣 | 《魏书》 |

| 盖徒欲兴文治以比于古帝王,不知武事已渐弛也 | 《廿二史札记》 |

| 在文化上汇通南北,大量汲南朝文化,不仅补充了北朝文化的缺失,更有助于消除南北歧见 | 《魏晋南北朝史十五讲》 |

| 文王政教兮晖江沼,宁如大化光四表 | 《悬瓠方丈竹堂飨侍臣联句诗》 |

| A.巩固了北魏政权的统治 | B.加快了鲜卑族封建化进程 |

| C.带动了社会风气的变化 | D.调和了各民族之间的矛盾 |

| A.尊重历代的贤明君主 | B.传承和弘扬鲜卑族文化传统 |

| C.彰显其人道主义情怀 | D.表明北魏入主中原的正统性 |

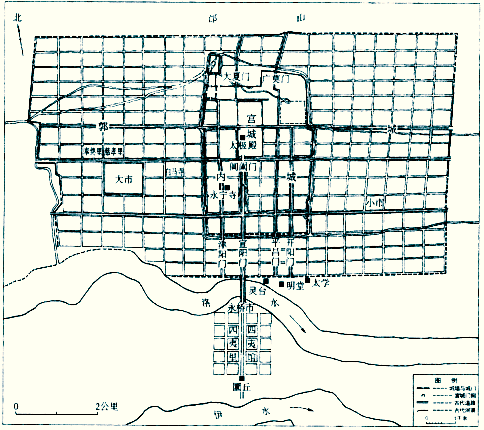

图:北魏洛阳城考古复原图

注:灵台,即天文台;明堂,帝王举行祭祀等重大典礼的场所;圜丘,帝王祭天的地方;四夷馆、四夷里,北魏接待四邻和外国使节、商人所设的宾馆或居住区。

上图蕴含着丰富的历史信息。从图中提取两个或两个以上相互关联的信息,自拟一个论题,并运用相关史实加以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,逻辑清晰。)

| 统治者 | 统治政策 |

| 前秦苻坚 | 重用汉官;立学校修学宫;传授汉文化;废除胡汉分治 |

| 后秦姚兴 | 注重人才选拔;大力提倡儒学,兴办学校;严厉打击贪官污吏,厉行节俭 |

| 北魏孝文帝 | 改汉服,禁北语,说汉话,改汉姓,通汉婚,尊孔墨儒,复兴礼乐 |

| A.体现了儒学正统地位的确立 | B.消除了各民族之间的矛盾 |

| C.反映了休养生息政策的效果 | D.顺应了民族交融的历史趋势 |

| A.削弱鲜卑贵族势力 | B.顺应洛阳士族要求 |

| C.洛阳地区经济发达 | D.追求政权的正统性 |

| A.阻止公田的性质变化 | B.规范官员的俸禄制度 |

| C.打压地方的豪强势力 | D.阻碍北魏的汉化进程 |

| A.雕刻艺术题材多样 | B.北方分裂割据混战不止 |

| C.江南经济得到开发 | D.佛教呈现出本土化趋势 |

材料 随着北方的逐渐统一,战争减少,掠夺财富的可能性趋近于零。于是各级官员不得不变换手法,利用职权搜刮、贪污、经商以谋取钱财。孝文帝在大力推行改革的同时,面临的另一个重大问题就是如何治理腐败。太和八年(484年),孝文帝下诏:“《周礼》有食禄之典,二汉著受俸之秩。逮于魏晋,莫不聿稽往宪,以经纶治道。白中原丧乱,兹制中绝,先朝因循。”班行俸禄,让官吏拥有合法的收入保障,使得北魏官吏数十年习惯于掠夺、搜刮、贪腐的行为丧失了正当的理由或借口。这一年,孝文帝派遣使者巡视各地,发现问题及时查处。同时,孝文帝还颁行北魏律,无论皇亲国戚,还是功臣英雄,只要触犯了红线,一律惩处。史书称赞孝文帝时代:"肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”。

——摘编自陈良、王宁《北魏孝文帝的改革与反贪》

(1)据材料概括孝文帝的反贪措施。

(2)据材料并结合所学知识,说明孝文帝反贪的原因。