材料一 南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改交成农业生产基地。……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”,经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘编自赵毅《中国古代史》

材料二 六朝时期城市大量兴起,其中很多由草市发展而来.这些新兴的城市也给南方的城市经济带来了某些新特征,如在南朝的市场中有了住家的出现和存在,“日中人已合,黄昏故未疏”,黄昏时市场中依旧熙熙攘攘。

——摘自朱和平《试论六朝南方城市大量涌现的原因、表现及城市经济的特征》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期江南开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期南方城市经济发展的表现。

材料一 (江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——《史记》

材料二 江南之国为盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。…丝棉布帛之饶,覆衣天下。(意指江南出产的丝棉布帛可以供天下人享用)。

——《宋书》

材料三 (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

材料四 北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——摘编自邹纪万:《魏晋南北朝史》

材料五 石头城下启航的船队,不仅航行在秦淮上下,大江南北,而且经常“直挂云帆济沧海”,进行海外贸易。……六朝时期来到建康的就有二十多个国家和地区的一百多批使臣,……当年的石头城下,时常可以看到外国人物和奇装异服,居民习以为常,不仅不感到诧异,并且学会了与他们交往,甚至模拟外国人的形状制作日常器具。

——薛冰《南京城市史》

材料六 长江中下游一带(太湖流域、鄱阳湖流域和洞庭湖流域)迅速发展,福建、广东和广西一带,也得到一定程度的开发。南朝时的建康,是当时商业最为活跃的大都市。

(1)依据材料一、二,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?并分析其原因?

(2)依据材料二、三、四分析江南得到开发的原因有哪些。

(3)根据材料五及28页学思之窗材料,分析江南开发有哪些影响?

材料一 春秋战国时期,是人的觉醒的时期。孔子说“务民之义,敬鬼神而远之”、“未能事人,焉能事鬼?”一些贵族因为种种原因往往离弃宗国,避入他邦,重新入仕,加入到异姓大夫的行列中。不仅贵族、游士弃宗族而不顾,就是普通民众也开始试图离开宗族和家长,他们积聚私财,分家另过,逐渐形成不同于大家族的小家庭。春秋时期,人们对于人性问题的探讨尚未达到哲学的高度,孔子本人也很少谈到人性问题,战国时期,则出现了“性善”、“性恶”、“性无善恶”三种代表性的观点。

——冯雪俊、高锦花《论春秋战国时期人的觉醒》

材料二 魏晋风度指的是魏晋时期名士们的那种率直任性、清俊通脱、崇尚自然、超然物外而风流自赏的生活方式。李泽厚在《美的历程》一书中提到,魏晋时期是“人的觉醒”时期。而这种觉醒带来的是自由,是对个性的张扬,是对自我意识的突出。宗白华先生说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”

——吴玉娟《以“人的觉醒”为主线的阮籍玄学美学研》

材料三 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期“人的觉醒”的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋时期“人的觉醒”的时代背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐朝对外开放的特点。

材料 西晋末年战争、瘟疫、蝗灾、饥馐接踵而至,西晋王朝疲于奔命。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚。雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,流尸满河,白骨蔽野。渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战奠定了南北朝隔江对峙的格局。这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性。同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争表扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香,良田美池的富有之地,粮食产量大为增加。大批移民流落江南,发展农业,提高江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济的‘中原’则俨然以南方为重心”奠定了基础。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

(1)据材料并结合所学,概括“永嘉南渡”的历史背景。指出南渡后南方农业经济发展的表现。

(2)据材料,分析“永嘉南渡”对当时经济、政治、文化格局产生的影响。

5 . 材料一江南之为国盛矣。……民户繁育,将曩时一矣。地广野丰,民勤本业,一发或稔,则数郡忘饥

——摘自《宋书》

材料二 白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——摘自曹操《蒿里行》

材料三 都下佛寺五百余,穷极宏丽。僧尼十余万,资产丰沃。所在郡县,不可胜言。

——摘自《南史·郭祖深传》

材料四 根据材料研究显示:晋代南郡太守孔灵符在永兴的庄园有田265顷,东晋太傅王导在钟山的庄园有田80余顷,南朝名士张孝秀在寻阳匡山的庄园有田数十顷,义兴太守韦载在江乘白山的庄园有田十余顷。

(1)材料一反映了江南经济的什么变化?造成这一变化的主要原因是什么?

(2)根据材料二,概括曹操《蒿里行》诗作反映的问题和写作背景。

(3)材料三、四反映了哪两类地主经济类型?概括分析魏晋时期形成这些经济形式的主要原因。

材料一 由于中原地区长期都是政治中心所在,经常沦为大规模的战场,陷于长期混乱。一旦出现这种局面,就会有大量人口迁往江淮之间、四川盆地、长江以南以至珠江流域,也有一些迁往北方其他较安定的边疆地区。这类移民不仅数量大,迁移时间和地点集中,而且包括大批贵族、官吏、地主、文人,甚至皇室成员,以及为这些人服务的艺人、工匠、商人、武士等。其中相当一部分人具有较高的文化程度和特殊技艺、行政治理经验和经营管理能力,因而对南方及其他迁入地的政治、经济、文化、社会各方面都产生很大的影响,最终导致了经济、文化重心的南移。

——据葛剑雄《中国人口发展史》整理

材料二 东晋南朝时期、北方人口大量南移。移民浪潮对土地开发的引发、扩展与催化作用主要表现在:增加大量的劳动力,引进先进的生产技术,创造比过去有效的社会生产组织形式,为发挥三个方面军(北方移民、南方汉族土著人民与少数民族人民)的作用提供了必要的条件,从而大大加快了开发速度,拓展了开发的规模。

—摘编自童超《东晋南朝时期的移民浪潮与土地开发》

(1)根据材料一,概括中原地区移民浪潮的特点,并简析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,解释“移民浪潮”对东晋南朝时期南方社会发展所作的贡献。

史料一 太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜,惟欲清静,使天下无事。”

——《贞观政要》

史料二 (太宗)从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。……深恶官吏贪浊,有枉法受财者,必无赦免。

——吴兢《贞观政要·论政体》

史料三 为收揽人心,巩固自己的统治,武则天打击门阀贵族,提拔普通地主做官,大力求访人才,除了经常督令朝臣推荐才能以外,还允许官吏和一般人自荐人才。对于有些不称职的官员,予以黜退,甚至诛杀。武则天在朝堂设置铜匦,奖励官民上书言事,对于“民间善恶事,多所知悉。”在武则天统治的五十年中,户口增加得很快。武则天在巩固边疆方面,也做了不少工作。为了对吐蕃作战的需要,唐在鄯州、甘州、凉州一带兴置了大量的屯田。武则天时,甘州、凉州的屯田连岁丰收,所积军粮可支数十年。这为唐打败吐蕃,收复龟兹、碎叶、于阗、疏勒等安西四镇积累了物质基础。

——根据翦伯赞《中国史纲要》整理

(1)根据史料一说明隋朝灭亡与“贞观之治”局面的出现有无关系并说明理由。

(2)根据史料二,概括唐太宗为开创盛世局面采取了哪些措施?

(3)根据史料三,概括武则天为巩固统治所采取的措施。结合所学,分析武则天的措施对唐代政治发展的影响。

材料 孝文帝(467~499年),是北魏王朝的第六任皇帝,是中国历史上伟大的思想家、政治家。其祖母冯太后在执政期间,力推汉化等事项的改革,孝文帝在成长时期深受冯太后的执政理念影响。北魏孝文帝上台后,对法制进行了大刀阔斧的改革,涉及礼教、执法、刑罚、治吏等多个方面。孝文帝知道在社会较为稳定的当时,武力已经不是治国的根本,而礼教更能让民众臣服于自己的统治。但他并没有忽视刑调的重要性。孝文帝则提出了以“参详旧典、务从宽仁”为主体的法制观念。北魏初期迁都洛阳不久之时,鲜卑族的一些权贵人士鼓动太子峋北策划谋乱,众人以为太子将会受到孝文帝的庇护,最终太子却被处以重刑,孝文帝大义灭亲消除了人们的顾虑赢得了民心。孝文帝深知“牧民者与朕共治天下”,吏治好坏乃兴废之所由,着手修改法律条文中关于治理官员的条例,更加具体地约束官员的行为。

——于彦梅《北魏孝文帝法制改革考析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝法制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的特点。

材料:中国古代某时期政权更迭图

请回答

(1)结合所学知识和图中内容,填写出图中标号①②③处的名称。

(2)据图概括说明这一历史时期的政治特点。

(3)这一时期的历史发展趋势是什么?并分析这一趋势出现的原因?

材料一

材料二 拓跋部原先经济、文化相对落后,进入中原后,北魏统治者没有处理好与经济文化相对先进的汉族及其他少数民族的关系,致使民族矛盾日益尖锐,严重威胁北魏统治的稳固。史书记载,自北魏建国至孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义严重打击了北魏的统治。

——摘编自人教版选修一《历史上重大改革回眸》

材料三 魏晋南北朝时期的民族交融过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安《中国古代文化史》等

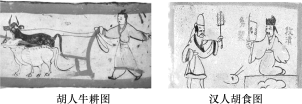

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期内迁少数民族和汉族人民的生产、生活方式发生了怎样的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的原因,并分析其改革有何意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合的特点及其对中国历史的影响。