| A.官吏俸禄制整顿了吏治 | B.均田制稳定了小农经济 |

| C.三长制强化了地方控制 | D.租调制增加了政府收入 |

2 . 材料 王猛是十六国时期著名的政治家、军事家,在前秦官至丞相、大将军。王猛家世寡素,早年“以鬻畚为业”,后徙居于华阴,博学好读兵书。他富有政治才能,苻坚当上前秦皇帝之后,即加以重用。史书记载:“猛宰政公平,流放尸素,拔幽滞,显贤才,外修兵革,内崇儒学,劝课农桑,教以廉耻,无罪而不刑,无力而不任,庶绩咸熙,百揆时叙。于是兵强国富,垂及升平”。王猛开放山泽,兴修水利,改进耕作,以致田畴开辟,仓库充实。王猛还废除了胡汉分治之法,确立了“黎元应抚,夷狄应和”的基本国策。王猛执政期间,“关陇清晏,百姓丰乐”,北方呈现小康景象,并辅佐苻坚扫平群雄,统一北方,被后人称作“功盖诸葛第一人”

——摘编自张文昆《论王猛》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王猛辅佐苻坚的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简评王猛的历史功绩。

材料 苏绰(498~546),武功(今陕西扶风)人。他“博览群书,尤善算术”,深受西魏执政者宇文泰信任,委以政事。西魏立国之初,疆域狭小,民族关系复杂,经济文化落后。为强国富民,苏绰建议减官员、置屯田,并创“朱出墨入,及计帐、户籍之法”,为后世财政、会计领域长期沿用。他又制定“六条诏书”,包括先治心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役等内容,宇文泰“甚重之,常置诸座右。又令百司习诵之。其牧守令长,非通六条及计帐者,不得居官”。通过“六条诏书”等改革,西魏成功凝聚起民心,由弱变强,为后来北周统一北方乃至隋统一全国奠定了基础。苏绰“性俭素,不治产业……常以天下为己任,博求贤俊,共弘治道,凡所荐达,皆至大官”。在“积思劳倦”十余年后,苏绰因病去世,宇文泰“痛惜之,哀动左右”。

——据《周书》

(1)根据材料,简析苏绰被宇文泰倚重的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括“六条诏书”的历史意义。

材料一:北魏统治者面临着这样一个严峻的问题:曾经一度统一北方的前秦在淝水一战失败后迅速崩溃,北魏应如何巩固统治,而不至于重蹈覆辙,从道武帝到太武帝,都在为此而努力,矛盾的焦点集中在改革鲜卑旧俗和加速汉化上。在这方面做出重大贡献的是文明太后冯氏和孝文帝拓跋宏。

材料二:(一位鲜卑族部落首领)说:“漠北人能捕捉六畜,善骑马奔驰,随水草迁移,哪有什么可以做将领的人。”

材料三:当代著名史学家黄仁宇认为,孝文帝改革“不期然地做了中国再统一的工具”。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出孝文帝改革的背景。

(2)根据材料二、三,结合所学知识,说明孝文帝改革对国家的再度统一有何重大意义?

材料一 北魏初期的国家组织是一种鲜卑与华夏的混合体。针对魏晋以来九品官人法中“以等级差别的形式,叙列担任公卿至于郎吏这些官职所需要的人品等级”的官品制度,北魏孝文帝进行两次重大改革,将官分品、从,品与从品再分阶,进一步细化了官品的等级。这使官品由人品到官阶的性质转变,实现了汉唐间政治制度的一次重要变革,它进步完善、明晰了古代官员的分级、分层管理制度,奠定了中古以后官员等级管理制度的基本模式。

——摘编自陈长琦《官品的起源》

材料二 十五年,“经始明堂,改营太庙(改变了鲜卑族的祖先崇拜观念)”。十六年,“告谧孔庙”。十七年,“车驾发京师,南伐…仍定迁都之计”。十九年,“诏不得以北俗之语言于朝廷”。二十年,“诏改姓为元氏”。

——摘编自《魏书高祖纪下》

完成下列要求

(1)据材料一,指出魏晋时期和北魏孝文帝时官品制度的区别。并结合所学知识,说明孝文帝政治制度改革的积极意义。

(2)据材料二并结合所学知识,指出孝文帝改革的措施。

(3)据以上材料概括中华文明发展的特点。

材料一

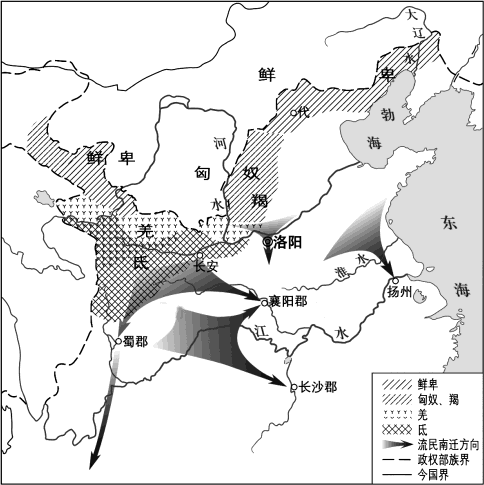

西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二元朝时期,蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合,大批东来的信仰伊斯兰教的回回人因此来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——摘自刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

(1)概括材料一反映的社会状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝民族交融的特点。

材料一 孝文帝改革后期的重点是风俗改革,只有在汉族文化底蕴深厚并且长期为都城的洛阳方能实施。在孝文帝之前,拓跋鲜卑也曾多次迁都,其势力也由草原扩展到长城脚下,最终进入长城内侧的农耕地区。由此可见,迁都洛阳是拓跋鲜卑南迁进程的继续。

——摘编自王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

材料二 迁都充分表现了孝文帝的深谋远虑和大智大勇,迁都的成功大大提高了孝文帝的威信。北魏社会经济无论是农业、手工业和商业都有较快的发展。在平城时,鲜卑族中畜牧业还占一定的比重,南迁后,这些代迁户的家族在洛阳周围受公田,主要从事农业生产,其男子则多为禁卫军。

——摘编自刘精诚《论魏孝文帝迁都洛阳的原因和意义》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括作者对孝文帝迁都洛阳原因的认识,据此指出孝文帝风俗改革的实质。

(2)据材料二并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的意义。

材料一 东汉太守王景在庐江一带教犁耕之法,兴水利,推广蚕织,卫飒、任延等地方官着手发展农业和手工业。经过两百余年的发展,江南的落后状况有所改变。汉末,“中国失纲,寇贼横暴,淮、泗间非遗种之地”。中原大乱,民众深受战争的苦难而四散逃离,而此时“江东沃野万里…可以避害”。北人南渡和越汉、蛮汉融合,加之江南雨量充沛、气候温和,遂在东吴政权的有力组织下,通过适当减少农民徭役与赋税,禁止恶吏扰民等措施,促使劳动力与土地的迅速结合,推动了江南地区的初步开发。

——摘编自杨洪贵《试论孙吴时期江南经济的开发》

材料二 南朝时期,地方官员在江南经济发展中起着重要的作用。宋武帝时期,青州刺史申恬在防御边境的同时,努力劝课农桑,修筑水利工程,使齐地“二三年间,遂皆优实”。梁中大通二年,陈庆之除南北司二洲刺史,“开田六千顷,二年之后,仓廪充实”。“昌国(郡)初为蛮地,俗不知学。(阮)弥之教之稼啌,兴学校。家有诗书,市无斗器。”地方官还采取措施安置流民安抚少数民族,化解彼此矛盾,“编户属籍”,“自是商旅流通,安居乐业”。雍州刺史张邵,至襄阳,筑长国,修立堤堰,开田数千顷。南朝地方官以廉洁奉公的精神,把安民、富民、造福百姓作为自己的施政目标,在江南开发的大潮中,做出了突出的贡献。其事迹被史家写史立传、被百家修祠树碑颂念,为后代树立了“循吏”“良吏”的楷模。

——摘编自杨钰侠《南朝地方官对开发江南地区的贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙吴时期江南地区经济发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明南朝地方官员开发江南的主要措施和意义。

| A.冲击了传统华夷观念 | B.巩固了士族的政治地位 |

| C.实现了经济重心南移 | D.直接促成了隋朝统一 |

| A.社会发展停滞乃至倒退 | B.科学技术取得了显著进步 |

| C.南方经济有了较快发展 | D.民族交融的趋势不断加强 |