材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟, 田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来, 内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一, 指出“大批北方民众纷纷渡江南下, 形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。

(3)根据材料三,概括三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

材料一 “楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

——《史记·货值列传》

“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝棉布帛之饶,覆衣天下。”

——《宋书》

材料二 北魏时期鲜卑族墓葬出土服饰形制演变

| 时期 | 盛乐时期① (258—398年) | 平城时期 (398—494年) | 洛阳时期 (494—534年) |

| 北魏墓葬 出土服饰 形制代表 |  |  |  |

| 出土地址 | 呼和浩特 鲜卑墓 | 大同深井墓 | 河南偃师 染华墓 |

| 解释 | 该时期服饰多头戴风帽,上衣下裤,窄袖袍衫,足蹬皮靴,典型鲜卑风格 | 多数窄袖袍衫、垂裙黑帽;少数头戴小冠,褒衣博带(汉服特点);个别窄袖袍衫与褒衣博带并存 | 该时期既有南朝官服元素,又糅合鲜卑服饰款式特征。汉族墓葬出现上衣下裤、长靴及膝现象 |

①鲜卑拓跋部于公元258年迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),后建立代政权,398年迁都平城(今山西大同)。

请回答:

(1)比较材料一中的两则材料,分析:我国江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?促成这些变化的原因有哪些?

(2)依据材料二,概括北魏时期服饰的发展趋势?从史料价值角度,分析北魏墓葬出土文物对研究该时期社会历史的意义。

3 . 材料 公元220年魏文帝(曹丕)即位之初,便出台两项新政:第一项是严禁宦人干政、宦人为官。第二项是采纳陈群的意见,确立九品中正制。曹丕设立中书省,官员改由士人充任,原尚书郎诏令文书起草之责转由中书省担任。同时,削夺藩王权利,藩王封地时常变更,没有治权和兵权。对地方行政规划重新划分,正确处理与其他民族关系。黄初三年(222年)颁发《禁诽谤诏》和《百官不得干预郡县诏》。经济上曹丕继续发展屯田制,除禁令,轻关税,与民休养。恢复太学,建立儒家思想教育机构,下令人口十万以上的郡国每年察举孝廉一人,如有特别优秀的人才,可以不受户口限制。魏文帝励精图治,为曹魏统一天下打下了坚实的基础。

——摘编自《曹丕为政举措》

(1)据材料概括魏文帝改革的主要措施。

(2)据材料并结合所学知识,简析魏文帝改革的意义。

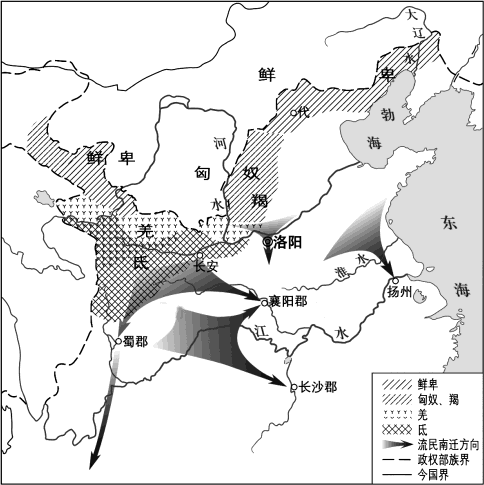

材料一

西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二元朝时期,蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合,大批东来的信仰伊斯兰教的回回人因此来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——摘自刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

(1)概括材料一反映的社会状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝民族交融的特点。

5 . 材料 蜀汉后期,诸葛亮按照《隆中对》进行改革,以期光复汉室。223年诸葛亮派邓芝出使西吴,向孙权深入剖析蜀吴联手抗魏之利,孙权下定决心“绝魏,与蜀连和”。政治上诸葛亮针对蜀国“德政不举,威刑不肃”的弊端,厉行法治,打击、控制“专权自恣”的益州地主,使益州地区“吏不容奸,人怀自厉,风化肃然也”。经济上,诸葛亮“务农殖谷,闭关息民”,大力发展水利,保障成都平原的农业灌溉。针对云贵地区的少数民族叛乱,诸葛亮采取“心战为上”的措施,军事进攻与心理攻击并用,在少数民族地区“不留兵,不运粮”,获得当地民族的拥戴。

——朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料概括蜀汉后期诸葛亮改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,概括诸葛亮改革的积极影响。

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 毛泽东之所以肯定曹操,恐怕也缘于二人在诸多方面有着逼真的“形似”乃至“神似”之处。举其大端,譬如叱咤风云、临危不惊的军事才干,气壮山河、舍我其谁的政治抱负,直抒情怀、气魄雄伟的诗词文赋等等……即使在个性、气质上,二人也有着某种相似之处:

——宋培宪《毛泽东与(为曹操翻案)》

(1)材料一是怎样评价曹操的?

材料二“涂巷中小儿薄劣,其家所厌苦,辄与钱令聚坐听说古话。至说三国事,闻刘玄德败,辄蹙眉,有出涕者,闻曹操败,即喜唱快。”

——北宋•苏轼:《志林》

材料三 《三国演义》善于通过战争的描写来展现人物的性格。赤壁之战中的人物很多,重点只有几个。在决策阶段,作者着力写诸葛亮和周瑜,在决战阶段,则突出了曹操。……小说中的曹操经过各个时代的艺术加工,已成为统治阶级权臣的形象,是极端利己主义者的典型,成为古今奸雄中的第一奇人,他的突出特点是奸诈,小说同时写出了他的雄才大略。

——《(从赤壁之战)看曹操奸绝、关羽义绝、孔明智绝——浅析(三国演义)的战争描写》普通高中课程标准实验教科书(语文必修5)

(2)结合宋元时代背景分析为何会出现材料二、三中对曹操的贬低评价的?

7 . 【中外历史人物评说】

材料 公元前225年,诸葛亮南征南中(今云南、贵州、四川西南一带)后,在原有五郡基础上增设云南、兴古二郡,是为“南中七郡”,以分其势力,使南中地区进一步郡县化;袭用秦汉分封“蛮夷邑君侯王”之策,尽量少留汉官兵,利用当地夷帅或方土大姓进行统治。鉴于昆明、叟等族“征巫鬼,好诅盟”之俗,为夷作图谱,“先画天地、日月、君长、城府;次画神龙,龙生夷,及牛、马、羊;后画部主吏乘马幡盖,巡行安恤;又画夷牵牛负酒、赍金宝诣之之象,以赐夷”。夷民看到这种象征和平的图谱,甚为高兴,争先拿回家供奉,以期上佑友善局面。诸葛亮还令下属官吏常与夷民“投石结草”,拜为兄弟,互示友好。诸葛亮还“移南中劲卒、青羌万余家于蜀,为五部,所当无前,号飞军”;又“迁濮民数千落于云南、建宁界,以实二郡”。诸葛亮允许汉族人迁徙到南中地区,还命人教打牛以代刀耕,使夷越诸族逐渐掌握了用铁制农具进行生产的技术

——摘编自白翠琴《论蜀汉“西和诸戎,南抚夷越”之策》

(1)根据材料,概括诸葛亮治理南中地区的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,评析诸葛亮治理南中地区的意义。

8 . 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代家训

——节选

| 三国·诸葛亮《诫子书》 | 夫君子之行,静以修身,俭以养德。非澹泊无以明志,非宁静无以致远。 |

| 唐·刘禹锡《名子说》 | 夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂候余易哉。 |

| 宋·刘清史《戒子通录》 | 由俭入奢易,由奢入俭难。饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用。 |

| 宋·包拯《包拯集》 | 后世子孙仕宦有犯脏滥者。不得放归本家,亡殁之后,不得葬于大莹之中。 |

| 清·张英《恒产琐言》 | 人家富贵两字,暂时之荣宠耳。所恃以长子孙者,毕竟是耕读两字。 |

请回答:

根据材料一,分别概括中国古代家训思想的内容(不得照抄原文)。根据材料一并结合所学知识,分析这些古代家训思想形成的原因。

9 . 【历史―选修4:中外历史人物评说】

材料一诸葛亮之为相车也,抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道;尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻戮;善无微而不赏,恶无纤而不贬;……可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。

材料二古往今来,人们却津津乐道于诸葛亮未出草庐已三分天下的史话,殊不知,“三分天下”的实质就是分裂。诸葛亮“联吴抗曹”,亲自导演的赤壁大战最终烧出了三国鼎立的分裂局面,但蜀汉在与曹魏长期的对抗中,无论是政治、经济、文化还是综合国力都显得力不从心。诸葛亮为执行以分裂为宗旨的三国鼎立,在蜀汉实行的是“全民皆兵”的战争经济政策,对蜀汉百姓进行了残酷的压榨,特别是对少数民族的剥削更是空前残酷,这一切最终使得蜀汉经济崩溃,人口锐减不足原来的十分之一,并导致了蜀汉仅有42年的短命历史。

——摘自范文琼《重评诸葛亮的历史功过》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析诸葛亮为什么能够赢得普遍赞誉。

(2)根据材料二概括诸葛亮的过失。

材料一 太祖武皇帝,沛国谯人也,姓曹,讳操,字孟德,汉相国参之后。……太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。

——西晋·陈寿《三国志》

材料二 当时只有蜀先主可与有为耳。曹操自是贼,既不可从,孙权又是两间底人,只有先主名分正,故(诸葛亮)只得从之。

——南宋·朱熹:《朱子语类》

材料三 毛泽东曾于1954年说:“曹操是个了不起的政治家、军事家,也是个了不起的诗人”,《毛泽东读书笔记解析》中说“曹操统一中国北方,创立魏国。他改革了东汉的许多恶政,抑制豪强,发展生产,实行屯田制,还督促开荒,推行法治,提倡节俭,使遭受大破坏的社会开始稳定、恢复、发展。这些难道不该肯定?难道不是了不起?说曹操是白脸奸臣,书上那么写,戏里这么演,老百姓这么说,那是封建正统观念所制造的冤案。还有那些反动士族,他们是封建文化的垄断者,他们写东西就是维护封建正统。这个案要翻。”

(1)根据材料一、二,分析说明二人对曹操的不同评价。

(2)根据材料三指出评价历史人物的关键是什么?影响人们对历史人物评价的主要因素有哪些?