材料一 三国鼎立示意图

材料二 (江南)地广野丰,民勤本为一,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料 三国家兴自北土,徒居平城,……此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

(1)哪一战役奠定了材料一中三国鼎立局面形成的基础?孙权建立了示意图中的哪个政权?

(2)结合所学知识,分析材料二中“地广野丰”“覆衣天下”出现的原因。这一时期江南地区的开发对我国古代经济格局产生了怎样的深远影响?

(3)根据上述三则材料,归纳推动三国两晋南北朝时期最终走向统一的因素。

| A.统一多民族国家的建立和巩固 |

| B.政权分立与民族交融 |

| C.繁荣与开放的时代 |

| D.统一多民族国家巩固与发展 |

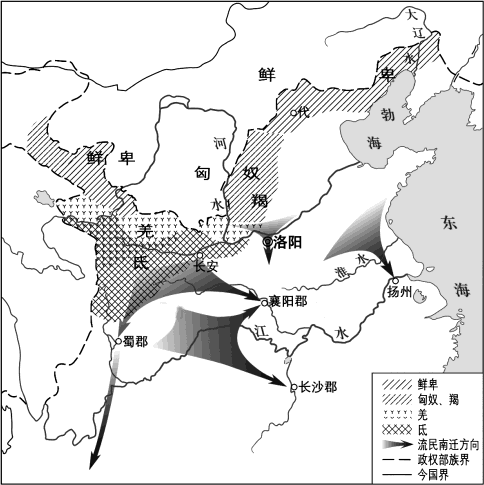

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟, 田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来, 内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

材料三 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

(1)根据材料一, 指出“大批北方民众纷纷渡江南下, 形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?(2)根据材料二,概括魏晋时期的社会现象。

(3)根据材料三,概括三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

| A.出现百家争鸣局面 | B.时代特征是政权更迭与民族交融 |

| C.出现外戚与宦官交替专权局面 | D.三省六部制完善、科举制创立 |

(1)朝代的更迭蕴藏着重要的史实。观察下面《三国两晋南北朝知识结构图》,在下面A和B的横线上填写出正确的朝代,并写出魏的建立者以及吴、蜀的都城。

A. B. 魏的建立者: ;吴的都城: ;蜀的都城: 。

(2)顺应时势的改革往往伴随着朝代的更迭而产生。阅读下列材料回答问题:

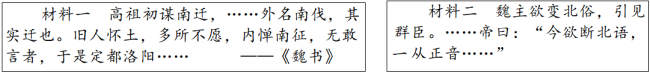

材料一、二中的“高祖”“魏主”是谁?根据材料 并结合所学知识,概括其改革的主要措施。

(3)特定历史背景下历史事件的影响也是重要的史实。阅读下列材料回答问题

材料三 “自晋宋以来,号洛阳为荒土……昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛(礼仪兴盛),人物殷富(人才济济,物产丰富)。

材料四:

材料三 是一位南朝官员在北方的所见所感,材料四 中三幅图画所显示的原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时引入内地。

请根据材料三 四分析材料二中“魏主”改革的主要影响。

(4)史实的梳理有利于把握历史发展的基本线索。综上所述,请概括魏晋南北朝的时代特征。

材料一

西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

——摘自《中外历史纲要(上)》

材料二元朝时期,蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合,大批东来的信仰伊斯兰教的回回人因此来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——摘自刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

(1)概括材料一反映的社会状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明元朝民族交融的特点。

7 . 材料 蜀汉后期,诸葛亮按照《隆中对》进行改革,以期光复汉室。223年诸葛亮派邓芝出使西吴,向孙权深入剖析蜀吴联手抗魏之利,孙权下定决心“绝魏,与蜀连和”。政治上诸葛亮针对蜀国“德政不举,威刑不肃”的弊端,厉行法治,打击、控制“专权自恣”的益州地主,使益州地区“吏不容奸,人怀自厉,风化肃然也”。经济上,诸葛亮“务农殖谷,闭关息民”,大力发展水利,保障成都平原的农业灌溉。针对云贵地区的少数民族叛乱,诸葛亮采取“心战为上”的措施,军事进攻与心理攻击并用,在少数民族地区“不留兵,不运粮”,获得当地民族的拥戴。

——朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料概括蜀汉后期诸葛亮改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,概括诸葛亮改革的积极影响。

材料一 “臣初奉先帝,资仰于官。不自治生。今成都有桑八百株,薄田十五顷;子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。”

——诸葛亮《上后主表》

材料二 “夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。”

——诸葛亮《诫子书》

材料三 “汉代相传四百年,而曹氏篡汉。诸葛忠武侯当此时,间关百折:左右昭烈父手立国于蜀,明讨贼之义,不以强弱利害贰其心,盖懔懔乎三代之佐也。……虽不幸功业未究,中途而殒,然其扶皇极,正人心,挽回先主仁义之风,垂之万世,与日月同其光明,可也。”

——南宋张拭

(1)根据材料,概括诸葛亮因为哪些优秀的品质而得到后人的尊重。

(2)根据材料并结合时代背景,说明宋人给予诸葛亮很高评价的原因。

| A.汉民族对少数民族的单向融合导致五胡的消失 | B.南北分野对中华文化发展产生了深远影响 |

| C.国家分裂严重影响了中华文明的发展进程 | D.民族融合是导致民族消失的根源 |

材料一

(鲁)肃对(孙权)曰:“……肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。为将军计,惟有鼎足有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。”……刘表死,肃进说曰:“夫荆楚与国邻接,水流顺北,外带江汉,内阻山陵。有金城之固,沃野万里,士民殷富,若据而有之,此帝王之资也。”

——《三国志•鲁肃传》

材料二

(诸葛)亮答(刘备)曰:“……今(曹)操已拥有百万之众,挟天子以令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴、会,西通巴蜀,此用武之国……益州险塞,沃野千里,天府之土高祖因之以成帝业……若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴也。”

——《三国志•诸葛亮传》

(1)根据材料一、二,概括指出鲁肃和诸葛亮对荆州认识的相同之处。

(2)根据材料一、二,分别指出鲁肃和诸葛亮提出的战略目标及实现步骤。

(3)根据材料一、二,分析荆州问题对孙、刘双方未来关系的影响。