此图可以用来说明( )

| A.西北与中原的贸易往来频繁 |

| B.经济重心向西北移动 |

| C.中原先进生产方式向外扩展 |

| D.精耕细作已普及全国 |

2 . 材料一

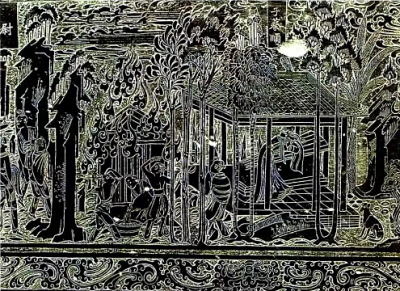

图一魏晋时期汉人食用胡式烤肉图

帝(孝文帝)……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上田授,及其成也,不改一字……

——《魏书·高祖本纪》

1.请根据材料一,概括当时中国不同民族间在文化交流上的特点。2.从《魏书》记载中可以看出,促使孝文帝进行汉化改革的主观原因是( )

A.加强自己的统治 B.仰慕汉族文化 C.促进经济发展 D.加速民族交融

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记.货殖列传》

材料三 洛京倾覆,中州士女避乱江左(江南)者十六七。

——《晋书·王导传》

材料四 至于元嘉末……地广野丰,民勤本业……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃……丝锦布帛(bo)之饶,覆农天下。

——《宋书·孔季恭等传》

3.比较材料二和材料四,南方地区的经济发生了什么变化?4.根据材料结合所学知识,概括魏晋南北朝时期南方经济发展的主要原因有哪些。

| A.农业生产居于主导地位 | B.受到中原农耕文明影响 |

| C.农产品商品化得到发展 | D.游牧生活方式不复存在 |

| A.孝文帝改革 | B.江南经济开发 | C.前秦统一北方 | D.士族势力崛起 |

模仿与被模仿

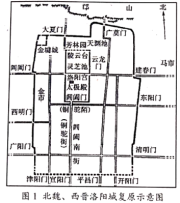

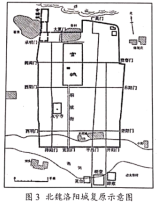

(1)以上三幅图是根据哪些类型的史料绘制而成的?

(2)历史地图示意图可以使人直观地了解空间因素和图中展示的社会因素的变化,从而认识和理解历史。观察三幅图,对“模仿与被模仿”作出阐释。

| A.经济开发 | B.国家统一 | C.儒学复兴 | D.民族交融 |

| A.受到儒家伦理观念的影响 | B.民间风俗画的技法高超 |

| C.政府重视基层民众的教化 | D.极其推崇汉代文化艺术 |

| 言论一:伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。 言论二:联欲从此通渠于洛,南伐之日,何容不从此入洛,从洛入河,从河入汴,从汴入清,以至于淮?下船而战,犹开户而斗,此乃军国之大计。 |

| A.发挥中原的漕运优越 | B.加速政权封建化进程 |

| C.减轻迁都洛阳的压力 | D.为统一南方创造条件 |

材料一

材料二 下表北魏至唐初的民族交融进程(局部)

| 统治者 | 表现 |

| 北魏孝文帝拓跋宏 | 推行汉化改革,鲜卑人穿汉服、说汉语;改汉姓,与汉士族联姻。 |

| 东魏掌权者高欢 | 是鲜卑化的汉人,其子高洋,废东魏皇帝,建立北齐。 |

| 西魏掌权者宇文泰 | 是鲜卑化的匈奴人,其统治时期进行反汉化的“胡化运动”。 |

| 北周武帝宇文邕 | 继续汉化改革,摆脱鲜卑旧俗。 |

| 隋文帝杨坚 | 其父杨忠被赐鲜卑姓氏“普六茹”,杨坚掌权后恢复汉姓。隋统一后,一些少数民族名称逐渐消失,被称为“汉人”。 |

| 唐高祖李洲 | 其先祖被赐鲜卑姓大野,是鲜卑化的汉人。李渊的母亲为鲜卑人。 |

——摘编自吕思勉《中国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括图2反映的政局特点,并分析其对当时中国社会经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏至唐初民族交融的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析魏晋至唐初民族交融的历史启示。

某班历史社团就课堂中有关孝文帝改革展开了课外阅读与讨论。

王同学展示了自己的课外阅读,(清)赵翼《廿二史札记》的部分内容:

魏孝文帝……欲迁洛以变旧风。恐大臣不欲,乃发京师步骑百余万南伐,至洛阳…群臣…请停南伐,帝曰:“今者之举,兴发不小,动而无成,何以示后?若不南伐,便当迁洛。”…诏迁洛之人,死者葬河南,不得还北。于是代(注:北方地名)人,皆为洛阳人。又诏改国姓为元氏。

(1)根据所学知识判断,这里的“魏”指的是中国历史上哪一个魏政权?王同学的材料说明孝文帝改革得以推进,得益于哪两个因素?

进而,王同学展示了这段文字的后半段:

盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。…盖徒欲兴文治以比于古帝王,不知武事已渐弛也。

(2)王同学的这段材料,表达了作者对孝文帝改革怎样的评价?其依据是什么?

针对王同学展示文献的观点,李同学展示了自己的阅读材料进行反驳。他出示了钱穆《国史大纲》的引文:

魏孝文迁都…一则元魏政制,久已汉化,塞北荒寒,不配做新政治的中心。二则北方统一以后,若图呑并江南,则必先将首都南移。三则…一般鲜卑人,建国已逾百年,而不免暮气渐重,魏孝文实在想用迁都的政策来与他的种人以一种新刺激。孝文帝…对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,…整体的汉化。惜乎孝文南迁五年即死。他的抱负未能舒展,鲜卑人追不上他的理想,而变乱由此起。

(3)若要有力反驳王同学第二段材料,李同学必须结合本段材料从哪些角度进行论证?

社团指导老师在听了两位同学的发言后,肯定了他们发言的合理性。同时,引导他们参看新版部编教科书对于这段历史的陈述:

两晋南北朝时期,…战乱给各族人民带来了苦难,在长期的冲突与交往中,民族交融成为历史发展的潮流。(孝文帝改革)加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

(4)相比前面的材料,这段文字从更深刻、更广阔的视角看待这一历史,试说明之。