材料一 明太祖初壹海内,仍元制,设中书省,综理机务。……行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自[清]张廷玉《明史》卷一○九《宰辅年表一》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公孤衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一并结合所学知识,指出明初中央官制演进的基本特点,结合相关史实加以说明。(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

(3)综合上述材料,结合所学知识,指出明代中央官制的发展趋势。

| A.明代皇权呈现出日益衰落的趋势 | B.宦官权力恶性膨胀且呈失控之势 |

| C.内阁大学士的品级职权逐渐提升 | D.监阁共理互相制约保证皇权独尊 |

| A.内阁演变为国家法定机构 | B.君主独断朝廷大政方针 |

| C.皇权日渐受到内阁的威胁 | D.内阁的权力呈增长趋势 |

材料一 宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。

——司马迁《史记·陈丞相世家》

材料二 即如唐制,中书舍人拟稿,然后再至送皇帝画一“敕”字,然后行达门下省。待门下省主管长官侍中及副长官侍郎接获此项诏书后,即加予复核。招敕自中书定旨,门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 有明(明朝)之无善治,自高皇帝罢宰相始也。

——黄宗羲《明夷待访录·宰相》

请回答:

(1)材料一中的“宰相制”最早创设于哪一朝代?根据材料一,概括宰相职能的特点。

(2)根据材料二,写出唐朝实行的政治制度名称。结合所学知识,概括这一制度的运作流程。

(3)材料三中“罢丞相”的“高皇帝”是谁?结合上述材料,概括中国古代君主专制发展的主要趋势。

5 . 君权与相权的关系贯穿古代中国封建社会政治制度的发展历程。阅读下列材料:

材料一 丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮,以治天下也。

——班固《汉书》

材料二 (宋)开宝五年,太祖诏……宰相、枢密使候(等待)对殿庐,次年六月,又命参知政事升都堂与宰相同议政事,轮流知印押班奏事,以分其权。

——据李焘《续资治通鉴长编》

材料三 今我朝罢丞相,设五府(五军都督府)六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当,以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——《皇明祖训•祖训首章》

请回答:

(1)根据材料一及所学知识,辩证分析宰相制度的利弊?

(2)根据材料二及所学知识,概括宋朝分割相权的举措?

(3)根据材料三,指出明朝政治制度的主要特征?

(4)根据以上材料中皇帝对宰相态度的变化,你能看出古代中国政治发展的趋势是什么吗?

6 . 制度创新是人类社会发展进步的重要体现。阅读下列有关我国古代政治制度的三则材料,

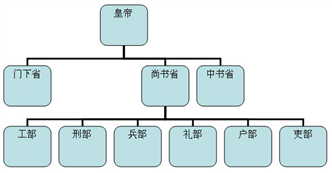

材料一

材料二元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都里,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史•地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料三康熙十六年十月癸亥,谕大学士等曰:“朕不时观书写字,近侍内无博学善书者,以致讲论不能应对。今欲于翰林内选择二员,常侍左右,讲究文义。但伊等各供厥职,且住外城,不时宣召,难以即至。著于城内拨给闲房,停其升转,在内侍从数年之后,酌量优用。再如高士奇等能书者,亦著选择一二人,同伊等入直。尔衙门满汉大臣会议具奏。

——《清圣祖实录》卷69

请回答:

(1)材料一中三省的职能分别是什么?有人认为这种制度下的政治是“皇权下的民主”,试分析该观点形成的原因?

(2)依据材料二,可知元朝设置的中书省与唐朝中书省不同,元朝中书省的职能是什么?地方上行中书省的设置有何意义?

(3)依据材料三,康熙帝在当时设置了什么机构?这一机构设置的作用是什么?

(4)专制主义中央集权制度的加强必须要解决两对矛盾,这两对矛盾分别是什么?我国专制主义中央集权制度发展演变的趋势是什么?

| A.重史传统观念的淡化 | B.君主专制加强的影响 |

| C.史学体裁创新的缺乏 | D.官修史著实录的失实 |

| A.地方行政效率的降低 | B.中央与地方权力的动态调整 |

| C.基层治理体系的完善 | D.元代行省制的影响根深蒂固 |

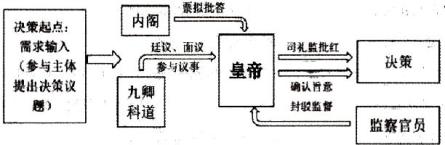

材料一 明朝中央决策体制流程图

材料二 明朝中央决策有公开议事的传统,自明太祖时议事机制可分为朝议、皇帝召集议事及廷议三种,这三者是决策必不可少的部分。宰相制度废除之后,明成祖时选拔翰林院官员入职文渊阁,相当于皇帝的私人秘书,内阁的票拟能够帮助皇帝拟出决策意见,在皇帝不愿处理政务之时甚至依赖此机制支撑中央决策的正常运转。但内阁的票拟只是决策的一个环节,内阁拟出决策意见还需皇帝进行最后处理,正常情况下,皇帝还是机制主动权的掌握者。早期内阁在中央决策体制中的行动是皇权效能的补充机制而非独立机制,而明朝中后期,却出现了内阁专控朝政二十余年的状况,内阁的权力开始与设想有了差别。

——摘编自张梦垚《明朝中央决策体制研究》

材料三 明代内阁制度作为议政、咨询与秘书功能并兼的辅政机构,对皇权形成了有效的制约,也对明朝的政治、经济、文化产生了深远的影响。内阁具有票拟,草拟诏敕、平章政务、论思和备顾问的职能,虽然没有决策权,但是仍然对皇权形成了制约,尤其是在万历初年张居正当国的10年里,内阁制度发展到了顶峰。中外奏章无不经由内阁票拟,特别是在皇帝怠政的时候,票拟更是百官与皇帝沟通的唯一渠道,内阁把辅政职责和秘书性功能发挥的淋漓尽致,协助六部诸司等机构维持国家行政体制的正常运行。内阁可以在一定程度上加快或者延缓最高决策的制定。阁臣工作的效率、封驳奏章的次数以及人员的素质,对行政效能都能产生一定的影响,也可以改变皇帝的意志。内阁是官僚集团中最接近皇帝的人,阁臣与皇帝和皇太子大多都有师保关系,他们对皇帝和皇太子的影响显然要多于其他大臣。

——摘编自于江泰《明代内阁对皇权的制约》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝内阁的地位变化,并分析内阁运作的主要特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括内阁制度在明代政治中的作用。

| A.体现了皇权受到宦官的制约 | B.有利于宫廷文化水平的提升 |

| C.导致了厂卫特务制度的形成 | D.是中枢政治运作变革的产物 |