| A.是君权强化的产物 | B.已经取得了法定的地位 |

| C.代替皇帝行决策权 | D.首辅是名副其实的丞相 |

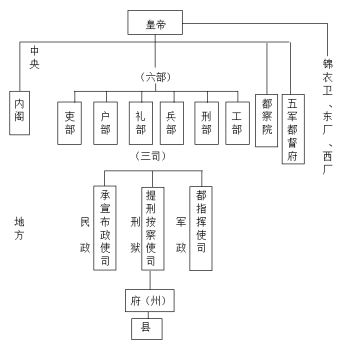

| A.西汉 | B.唐朝 | C.宋朝 | D.明朝 |

材料一 元代行省的职权,在元世祖时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本身军队。各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改费税,也不能调动军队。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

材料二 洪武九年(1376 年),明太祖朱元璋在地方废除元旧制--行省制,代之以承宣布政使司、都指挥使司和提刑按察使司,三司分别行使原行中书省的行政、军政和司法之权,三司互不统属,相互牵制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元代地方管理制度的特点。根据材料二并结所学知识,解析明代地方管理制度的作用。

(2)综合以上分析并结合所学,谈谈你对古代地方治理的认识。

材料一 以北京作为一个政治、军事的中心,就近指挥长城一线的军事防御,抵抗蒙古族的军事进攻,保证国家的统一、从这一点来说,明成祖迁都北京是正确的。……假如成祖当时不迁都北京,自以身当敌冲,也许在前两次蒙古人入犯时,黄河以北已不可守,宋人南渡之祸,又要重演一次了。

——据吴晗《明史简述》《吴晗论明史》整理

材料二 永乐帝像乃父一样期待元朝蒙古人最终成为明朝中国的一部分。他将首都设在北京,因为那个地点最适宜管理这样的领土。在任何情况下,永乐帝及其继承者宣德帝(1426—1436年在位)都没有试图将草原排除在外。

——【美】阿瑟·沃尔德隆《长城∶从历史到神话》

材料三 辽、金、元时期,北京已逐渐显露出作为控制游牧与农耕两大区域的独特优势。……事实上,元朝“大一统”的政治格局就集中表现在北京的政治中心与江南经济中心的有机结合上。正如钱穆所言∶“元代建都燕京,米粟依然全赖江南,当时遂创始有海运。”南北相互依存,相互支持,集中反映着唐末以来中国历史发展的新趋势。只有统摄南北各自的优势,才能稳定统一的多民族国家,才能有效管控农耕与游牧两大区域。……成祖迁都北京,是明朝前期政治的重大转折,也是15世纪初叶中国历史的重大变化,解决了中国多民族交融新格局时代的定都难题,使"大一统"中国从此步入了一个全新的时代。

——摘编自田澍《明朝迁都北京与多民族国家治理》

(1)根据材料一、二、指出二者肯定明成祖迁都北京的相同理由。

(2)综合以上材料并结合所学知识,从多民族国家发展的角度,分析明成祖迁都北京的利弊。

| A.封建制度下中枢决策效率较低 | B.政治传统对皇权形成一定的制约 |

| C.明朝皇帝已失去太子的册立权 | D.内阁与外戚的政治势力逐渐膨胀 |

材料一 行中书省和以前各王朝地方最高一级行政区划性质有所不同,它既是中央派出机构,代表中央,又是地方最高一级行政机构,代表地方,直接领有路、府、州、县。使中央权力下移了一个层次,地方机构上升了一级,大大靠近中央。它的两重身份使上下紧密结合,浑然一体,形成“都省握天下之机,十省分天下之治”,其“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”。在元朝,行省实质上是中书省的下属,要接受后者的节制和领导,但从统领路府州县的角度以及官名、品秩等侧面来看,行省与中书省又具有某种“平等”关系。

——摘编自许正文《论我国省制的沿革与发展》

材料二 明朝初年,朱元璋将省级政区的权力一分为三,改元代行省为承宣布政使司,统辖天下各府州县,主管一省的民政,上与中央六部直接对接;后又将各省都卫改为都指挥使司,主管各省军户卫所番汉诸军,上听命于兵部和五军都督府;又设置了提刑按察使司一职,主管各省的监察和司法,上听命于刑部和都察院。都、布、按三司分立,三司同为封疆大吏,这显然是借鉴了宋代地方政区一分为四的统治思路,其目的无非是抑制地方长官权力的膨胀,有利于权归中央。但在实际操作过程中,三权分立又导致了行政效率偏低,互相牵制、推诿。这弊端到了多事之际的明代中晚期更显突出。因此,自宣德年间,皇帝派遣六部或都察院大臣,以“总督”“巡抚”的名义或临时职衔前往地方,统筹地方三司。巡抚掌一省军政大权,三司在巡抚之下,各司其职。巡按御史对上至巡抚,下至州府县各官的工作进行监察,并上报中央。而中央掌握一省各级官员的任命和罢免权。嘉靖以后,面对激增的内忧外患,地方三司体制显然无法有效应对,全国开始普遍设置节制地方都、布、按三司的总督和巡抚,地方体制开始向总督巡抚制转变。

——摘编自《明代政治组织制度(地方政府)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析行省制的特点和影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括三司制度与巡抚制度的异同点。

| A.打破了君主乾纲独断的传统 | B.加强了对专制皇权的弹性约束 |

| C.促进了“密折”制度的产生 | D.消除了宰相制度废止后的弊端 |

| A.不畏强权的文臣风骨 | B.专制皇权的急剧膨胀 |

| C.宦官专权的政治黑暗 | D.司法体系的缺失不足 |

| A.完成国家统一 | B.防止武将干政 | C.提升平民地位 | D.废除丞相制度 |

| A.三公九卿共同组成中央政府 | B.三省长官相互牵制 |

| C.内阁成为事实上的行政中枢 | D.三司分割宰相权力 |