| A.完全采用官督商办 | B.完全抵制了西方经济侵略 |

| C.维护了清朝的统治 | D.开始了早期工业化的尝试 |

| A.动摇了清王朝的统治 | B.受到外贸格局变化影响 |

| C.源于第三产业的衰败 | D.得益于农民阶级的支持 |

| A.《海国图志》 | B.《中华民国临时约法》 |

| C.《资政新篇》 | D.《天朝田亩制度》 |

材料一由于日本迅速侵入朝鲜和中国东北和华北地区,人们对中国陆海军优势的幻想立马破灭。与中法战争时双方的决策都犹疑不定的情况不同,中日战争从一开始就被日本发动的、以决心攻占北京为目标的一连串攻势所左右。中日战争的结局清楚地和富于戏剧性地暴露了中国军事准备的失败和日本军事准备的有效性。

——摘编自[美]费正清、刘广京《剑桥中国晚清史》

材料二甲午中日战争使日本迈出了武力崛起的第一步。战后,日本凭借来自中国的赔款,国家财政规模急剧扩大,开始了以俄国为假想敌的新一轮扩军备战,准备迈出武力崛起的第二步。战争赔款在日本迅速转变为资本,为兴办以八幡制铁所为标志的新一轮工业革命浪潮提供了动力。同时,增设纺织工厂、延伸铁道、修筑港口、创办银行、开发矿山、开发北海道等项目纷纷上马。

——摘编自宋成有《中日甲午战争:日本历史的拐点与东亚国际格局》

(1)概括清朝在甲午中日战争中失败的原因。

(2)简析甲午中日战争对日本社会的影响。

| A.洋务派坚持中体西用 | B.清廷放弃闭关自守政策 |

| C.留学生思想西化严重 | D.汉族官僚主导洋务运动 |

| A.江南机器制造总局 | B.上海轮船招商局 | C.福州船政局 | D.天津机器局 |

| ① | 这些企业所产生的船舰、枪炮、弹药,概由政府直接调拨给军队使用,不计产品价格,更不作为商品 参加市场交换 |

| ② | 生产经费全由国库按规定支付,企业本身没有从利润转化来的资金内部积累 |

| ③ | 其兴衰决定于政府拨款的多少,而非市场需求或企业的内部管理 |

| ④ | 从企业管理来讲,每个工厂像一个衙门,大小官吏成群,他们分别掌握经营管理权。有的工厂的工 人由士兵充任,沿用着军队中的管理制度 |

| A.注重引进西方技术 | B.没有市场发展前景 |

| C.属于封建官营企业 | D.受到列强百般排挤 |

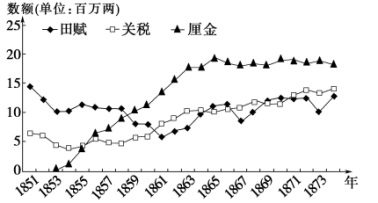

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

| A.晚清小农经济逐渐解体 | B.晚清经济呈现半殖民地的特征 |

| C.清政府强化对关税控制 | D.商品经济发展和通商口岸增加 |

材料一 所谓“西学中源”,亦称“中源西流”。即西方文化源出中国,近代西方文明,中国“古已有之”。这是中国人早期认知西方文化过程中出现的一种特殊文化现象,是“西学东渐”过程的产物。明清之际,一些先进的知识分子看到了中国传统文明的停滞与落后,希望学习西方的先进技术乃至制度,但是,传统文明的强大惯性却使他们的心理处在一种矛盾当中……加之时人昧于世界,只能将新生事物与自己熟知的知识相比较,从中寻求认识的依据,所以,“西学中源”说的出现也就顺理成章了。

——摘自中华书局《清史资料》

材料二 “中体西用”是在保持文化优越感的前提下保守派和务实派都认可的“自强”方式,是对“西学中源”的继承与超越……“中体西用”解决了保守派只看到“百年变局”而把注意力集中到收拾人心、重修政治却轻视外部威胁的问题上。……“中体西用”解决了务实派只看到“千年变局”而没有意识到在缺乏对传统文化自信心基础上学习西方也可能引起对传统文化冲击,以及由此引起大一统内部涣散的问题。

——摘自陆勇《从“西学中源”到“中体西用”传统“中国”观念的调适》

(1)根据材料一、二结合所学知识,概括“西学中源”和“中体西用”学说产生的不同历史背景,并指出“中体西用”对“西学中源”有何超越。(2)根据材料一、二结合所学知识,分析“西学中源”和“中体西用”对中国产生的共同影响。

| A.有利于开阔国人的眼界 | B.旨在为洋务派提供参考 |

| C.突破了“天朝上国”观念 | D.蕴含着全盘西化的希冀 |