1 . 钱穆在《国史大纲》中说,政制既已一切非我之故常,其政制背后支撑之理论,亦必随之动摇,则一变而惧不能不变……故而文化革命之口号有“礼教吃人”“非孝”“打倒孔家店”“全盘西化”材料旨在说明( )

| A.新文化运动有历史虚无主义色彩 | B.向西方学习从制度转到思想 |

| C.辛亥革命在思想文化上得到延续 | D.儒家思想的统治地位被动摇 |

您最近一年使用:0次

2023-04-16更新

|

663次组卷

|

6卷引用:江西省五市九校协作体2023届高三第二次联考文综历史试题

名校

2 . 围绕新文化运动的兴起,时人说法不一,有人认为“《新青年》是中国文化运动的先锋”;有人强调“自从这次世界大战停后,一股澎湃排空的新潮流到了中国,就酿成现今的文化运动”;也有人指出“五四运动确可算是中国文化运动的起点”。由此可知,当时( )

| A.新文化运动研究逐步深入 | B.思想潮流受到多方因素影响 |

| C.中西方文化实现全面融合 | D.新文化运动的性质难以判定 |

您最近一年使用:0次

2023-04-03更新

|

424次组卷

|

5卷引用:辽宁省鞍山市普通高中2023届高三二模历史试题

辽宁省鞍山市普通高中2023届高三二模历史试题(已下线)专题06中华民国的建立、中国共产党的成立与新民主主义革命兴起(选择题)-学易金卷:2023年高考历史二模试题分项汇编(统编版)第19课 ·北洋军阀统治时期的政治、经济与文化之新文化运动的开展·随堂练习B卷(已下线)专题05 推理判断类选择题 - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)河北省安平中学2023-2024学年高一下学期开学考试(寒假作业测试)历史试题

名校

3 . 陈衡哲出身缙绅之家,后留学美国,成为北大第一位女教授。她回忆清末初读林纾翻译的小说《不如归》时,因其所言情事类似从小背诵的乐府民歌《孔雀东南飞》,“才更好接受之,而缺乏此类成分的新文类就很难戚戚于心”。这一材料说明( )

| A.思想启蒙需要长期复杂的历史过程 | B.新文化运动借传统文化宣扬新思想 |

| C.古典文学蕴含大量婚恋自由的主张 | D.社会环境对人的观念具有决定作用 |

您最近一年使用:0次

2023-03-02更新

|

535次组卷

|

9卷引用:陕西省宝鸡市2023届高三二模历史试题

陕西省宝鸡市2023届高三二模历史试题四川省广安第二中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)高三三轮复习必考热点中国近现代史1四川省成都外国语学校2022-2023学年高二3月月考历史试题(已下线)考前必会历史题模块一高考历史热点专题二中国近代史热点湖北省宜昌英杰学校2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)专题06中国近代史:中华民国的成立和南京国民政府前期的统治-学易金卷:2023年高考历史二模试题分项汇编(人教版)宁夏石嘴山市平罗中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题第19课 ·北洋军阀统治时期的政治、经济与文化之新文化运动的开展·课堂例题

名校

4 . 五四新文化时期,学者杜亚泉主编的《东方杂志》、梁启超主办的《国民公报》等在传播西方启蒙知识上比《新青年》更全面且更注重学理(自然科学原理),但对青年的影响却远不如宣传简明“主义”的《新青年》。这表明当时中国

| A.改良主张缺乏社会基础 | B.马克思主义的开始传播 |

| C.民主革命任务逐步改变 | D.重塑国民性的时代要求 |

您最近一年使用:0次

2022-06-03更新

|

474次组卷

|

5卷引用:四川省泸州市泸县第二中学2022届高三高考仿真考试(四)文综历史试题

名校

5 . 有学者认为,五四运动时期曾出现了中国历史上第二次“百家争鸣”,第一次是在春秋战国时期。两次“百家争鸣”出现的共同原因主要是( )

| A.中国正处在社会转型时期 | B.新式知识分子群体的形成 |

| C.西方各种思想流派和主义的传播 | D.社会舆论的相对自由与军阀混战 |

您最近一年使用:0次

2022-05-28更新

|

273次组卷

|

2卷引用:湖北省2022届新高考信息卷(一)历史试题

名校

6 . 毛泽东在谈到中国近代某历史事件时说∶"那时许多领导人物对于现状,对于历史,对于外国事物,使用的方法一般地还是资产阶级的方法,即形式主义的方法。"同时指出,"鲁迅笔下的祥林嫂、闰土、阿Q等等,绝非纯粹的艺术虚构。张勋复辟要尊孔,军阀争权要尊孔,甚至帝国主义侵略中国也要尊孔。"据此可推知,毛泽东意在强调( )

| A.新文化运动爆发具有必然性 | B.传统文化不适应近代化的需要 |

| C.北洋军阀政府思想控制松弛 | D.知识分子救国方式已达成共识 |

您最近一年使用:0次

2022-05-06更新

|

342次组卷

|

8卷引用:河南省许平汝联盟2022届高三下学期押题信息卷(一)文科综合历史试题

名校

7 . 新文化运动时期,胡适认为“提高就是——我们没有文化.要创造文化;没有学术,要创造学术;没有思想,要创造思想,要‘无中生有’地去创造一切。这一方面.我希望大家--齐,同心协力用全力去干,只有提高才能真普及”。据此可知,胡适主张( )

| A.使文化提高与普及相互促进 | B.借助西学提高传统文化地位 |

| C.全国民众集体参与文化创造 | D.通过创造促进新文化的普及 |

您最近一年使用:0次

2022-04-20更新

|

297次组卷

|

4卷引用:河南省大联考2022届高三三模历史试题

河南省大联考2022届高三三模历史试题广东省湛江市2022届高三二模历史试题(已下线)历史-2022年高考押题预测卷02(湖南卷)陕西省咸阳市实验中学2022-2023学年高二上学期第三次月考历史试题

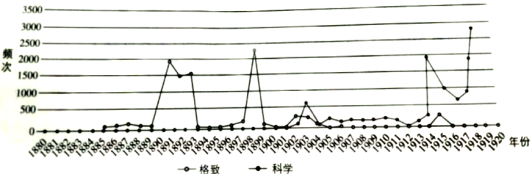

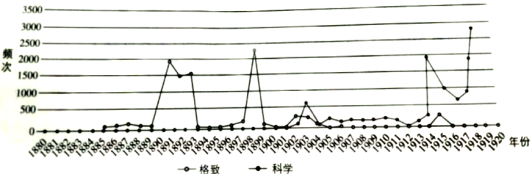

8 . 下图是1820-1920年“科学”与“格致”词汇的使用频次对比,可以反映一定时期的历史状况。该图反映了

| A.西学传播遭遇阻碍 | B.理学思想仍占主流 |

| C.洋务运动方兴未艾 | D.民族危机不断加深 |

您最近一年使用:0次

2022-04-03更新

|

270次组卷

|

5卷引用:福建省漳州市第八中学2021-2022学年高三毕业班4月诊断性考试历史试题

福建省漳州市第八中学2021-2022学年高三毕业班4月诊断性考试历史试题(已下线)秘籍01 源远流长的中华文化-备战2022年高考历史抢分秘籍(全国通用)高一上期期末综合复习检测卷(三)-2022-2023学年高中历史纲要上同步及单元黑龙江省绥化市哈师大青冈实验中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题高考必刷卷·单元提升卷历史2024-专题19近代中国的思想解放潮流(单元综合测训卷)

9 . 1915年,当胡适还是康奈尔大学的学生时,便和赵元任(当时的哈佛大学学生,后来中国著名的语言学家)大胆地发动一场运动,介绍白话文写作方式。他们这样做

| A.使新文化运动更加深入民众 | B.动摇了传统思想文化的根基 |

| C.有利于新文化运动快速发展 | D.推动了文学革命的深入发展 |

您最近一年使用:0次

2021-09-28更新

|

301次组卷

|

3卷引用:河北省邢台市南宫中学2016届高三上学期第三次月考历史试题

10 . 2015年是新文化运动兴起100周年,社会各层对新文化运动进行反思。阅读下列材料:

请回答:

(1)据材料一,指出中国近代第二次民族反思的重点,结合所学知识说明这次反思出现的直接原因。

(2)据材料二,概括陈独秀对国民劣根性的认识(不得摘抄原文),并指出国民劣根性的思想根源。

(3)据材料三及所学知识,指出知识分子改造国民性的措施。

(4)综合上述材料,说明第二次民族反思对民众产生的影响。

材料一 当革命派效法孟德斯鸠、卢梭、华盛顿的理想被军阀统治的丑恶现实撕成碎片之后,向西方寻求真理的人们开始由器物和制度层面锲入到文化心理层面,……在孙中山埋头于“心理建设”的同时鲁迅提出了“国民性”的思想;继陈独秀《东西民族根本思想之差异》后,李大钊又再论《东西文明根本之异点》。……最终成为近代百年第二次民族反思。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 忠、孝、贞节三样,却是中国固有的旧道德,中国的礼教,纲常、风俗、政治、法律,都是从这三样道德演绎出来的;中国人的虚伪、利己,缺乏公共心、平等观,就是这三样旧道德助长成功的。

——陈独秀《调和论与旧道德》

材料三 (鲁迅)自1906年他决定放弃医学转而从事文学之时起,就一直不倦地通过文学以探求群众的“精神”内容和深入揭示中国的“国民性”,这种努力左右着他对群众的看法。

——《剑桥中华民国史》

请回答:

(1)据材料一,指出中国近代第二次民族反思的重点,结合所学知识说明这次反思出现的直接原因。

(2)据材料二,概括陈独秀对国民劣根性的认识(不得摘抄原文),并指出国民劣根性的思想根源。

(3)据材料三及所学知识,指出知识分子改造国民性的措施。

(4)综合上述材料,说明第二次民族反思对民众产生的影响。

您最近一年使用:0次

2021-08-30更新

|

179次组卷

|

2卷引用:江苏省徐州市2015届高三高考打靶历史试题