1 . 上世纪五十年代末,东北某大学生被分配至山西支援建设。1962年,因政府实施压缩城镇人口的政策重又返回家乡务农。该青年的这一经历可以推断当时

| A.高等教育服务农村建设需要 |

| B.计划经济决定个人前途命运 |

| C.国民经济发展出现较大波动 |

| D.左倾错误导致失业现象严重 |

您最近一年使用:0次

2016-12-13更新

|

337次组卷

|

18卷引用:2015-2016学年浙江杭州二中高一下期中历史试卷

2015-2016学年浙江杭州二中高一下期中历史试卷2015-2016学年安徽铜陵一中高一下期中历史试卷安徽省阜阳市界首市齐舜高级中学2019-2020学年高一下学期开学测试历史试题 (B卷)2015届山西太原高三模拟(三)文综历史试卷2015届湖北武汉新洲一中高三6月“211”测试文综历史试卷2016届山东省泰安市高三上学期期末考试历史试卷2016届广东省“六校联盟”高三第三次联考文综历史试卷2016届高三人民版高考一轮复习专题质检历史卷八2016届福建长泰县二中高三下期第一次月考文综历史卷2016届山东烟台高三3月诊断测试(一模)文综历史2015-2016学年山东省临沂第一中学高二6月月考历史试卷2015-2016学年山东临沂一中高二6月考历史试卷2016-2017学年福建省南安市第一中学高二上期第一次段考历史试卷河北省衡水中学2017届高三上学期一调考试历史试题内蒙古赤峰市宁城县2019年高三10月月考历史试题河北省衡水市第十四中学2019-2020学年高二上学期二调考试历史试题河北省张家口市怀安县柴沟堡第一中学2016届高三上学期第一次月考历史试题河北省衡水中学2016届高三上学期一调考试历史试题

名校

2 . (20世纪70年代中国)当时农民已在相当程度上修改了制度,使得所谓“集体经济”面目全非。这种虚假的集体经济局面还有没有必要再维持下去?政府是否还有必要逼迫农民去“瞒”、去“偷”、去“借”,去“扩大自留地”,去变着法儿这样那样……这就是当时摆在人们面前的一个选择。这里的“集体经济”是指

| A.农业合作社 | B.人民公社制度 | C.农村乡镇企业 | D.家庭联产承包责任制 |

您最近一年使用:0次

2016-12-12更新

|

887次组卷

|

5卷引用:浙江省嘉兴市第五高级中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题

3 . 1961年,我国开放了集市贸易41437个,1962年为38666个,在大中城市也相继出现了一些农副产品的自由市场。下列各项中对这一举措解读正确的是

| A.目的是改变生产资料所有制 |

| B.有利于市场经济体制的发展 |

| C.解决了市场机制的运作问题 |

| D.政府对经济政策进行调整 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

242次组卷

|

16卷引用:人教版必修二第4单元第11课 《经济建设的发展和曲折》(同步训练)

人教版必修二第4单元第11课 《经济建设的发展和曲折》(同步训练)广东四会中学2016-2017学年第二学期人教版历史必修二综合测试人教版必修二历史综合测试题1吉林省长春汽车经济开发区第六中学2017-2018学年高一下学期期末考试历史试卷河南省登封第一高级中学2018-2019学年高一期末模拟历史试题河南省周口扶沟县高级中学2018-2019高一下学期期末历史试题2013届陕西省长安一中高三下学期5月模拟考试历史试卷2013届湖北省武汉市高三下学期4月调研文综历史试卷2014届广东省中山市高三上学期期末考试历史试卷2015届辽宁沈阳二中高三上学期中考试历史试题2016届高三新人教版高考热点题型专题08历史试卷2017届河北省沧州市第一中学高三暑假第一次周测历史试卷2016-2016学年湖北省阳新县第一中学高二9月收心考试历史试卷福建省邵武七中2019届高三上学期期中考试历史试卷云南省曲靖沾益育能高级中学2018-2019高二上学期期末考试历史试卷新疆阿克苏市高级中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题

4 . 1972年美国总统尼克松曾提到:“多年来我对中华人民共和国的态度是主席和总理全然不能同意的。把我们带到一起来的,是认识到世界上出现了新形势。”对上述材料“新形势”理解正确的是( )

| A.中苏开始结盟对抗美国 | B.美国在美苏争霸中处于守势 |

| C.中日建立正式外交关系 | D.中美关系开始走向正常化 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

97次组卷

|

2卷引用:2015-2016学年浙江绍兴一中高一下期末历史试卷

名校

5 . 有学者指出现代中国40年(1949—1989)经济发展的速度虽然很快,但几度大起大落,可表述为如下公式:“突进→不平衡增长→暂停调整→新突进……。”新中国成立后第一次经济“突进”的特点不包括

| A.片面强调公有化程度 | B.集中力量发展重工业 |

| C.照搬苏联的经济发展模式 | D.社会主义改造与经济建设并举 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

272次组卷

|

4卷引用:2016-2017学年浙江省金华市曙光学校高一下学期期中考试历史试卷

6 . 北京是我国的首都,是新中国的政治、经济和文化中心,它具有悠久的历史,丰富的文化底蕴。阅读材料,回答问题:

材料一 八国联军发行的宣传进攻中国的政治明信片

材料二

材料三

(1)近代北京见证了中华民族的屈辱与灾难。1900年,八国联军攻占了古老的北京城,请给材料一中的明信片拟一个标题,并说明理由。

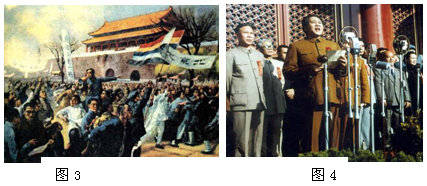

(2)近代北京也见证了中华民族自强不息的斗争精神。上述材料都是发生在北京的具有标志性意义的重大事件,请说明相关的历史事件并阐述其历史意义。

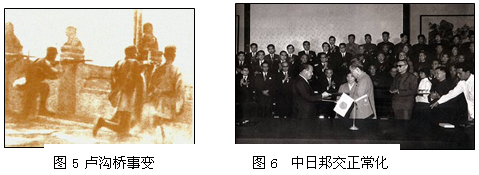

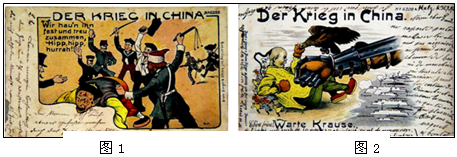

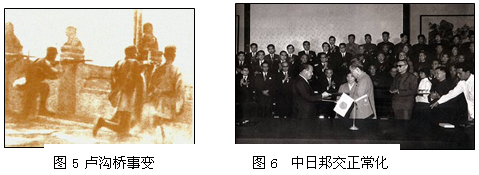

(3)北京也见证中国外交舞台的纵横捭阖,风起云涌。材料三就是发生在北京的重要外交事件,图5引发了中国的全面抗战,结合所学分析中国抗战胜利的主要原因。图5至图6一定程度上折射出中日关系的变迁,依据材料说明中日关系发生了怎样的变化?

材料一 八国联军发行的宣传进攻中国的政治明信片

材料二

材料三

(1)近代北京见证了中华民族的屈辱与灾难。1900年,八国联军攻占了古老的北京城,请给材料一中的明信片拟一个标题,并说明理由。

(2)近代北京也见证了中华民族自强不息的斗争精神。上述材料都是发生在北京的具有标志性意义的重大事件,请说明相关的历史事件并阐述其历史意义。

(3)北京也见证中国外交舞台的纵横捭阖,风起云涌。材料三就是发生在北京的重要外交事件,图5引发了中国的全面抗战,结合所学分析中国抗战胜利的主要原因。图5至图6一定程度上折射出中日关系的变迁,依据材料说明中日关系发生了怎样的变化?

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

427次组卷

|

2卷引用:2014-2015学年浙江衢州市第二中学高一上期期中历史试卷

名校

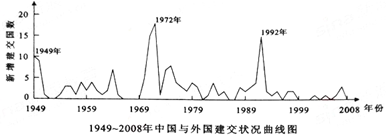

7 . 下图反映了新中国三次与外国建交的高峰,其中第二次建交高峰出现的原因包括

①中国在联合国合法席位的恢复 ②中美两国建立外交关系

③中国开始实行改革开放的政策 ④《中美联合公报》签署

①中国在联合国合法席位的恢复 ②中美两国建立外交关系

③中国开始实行改革开放的政策 ④《中美联合公报》签署

| A.①③ | B.①④ | C.①②④ | D.②③④ |

您最近一年使用:0次

2016-11-18更新

|

323次组卷

|

12卷引用:2011-2012学年浙江省温州八校高一上学期期末考试历史试卷

2011-2012学年浙江省温州八校高一上学期期末考试历史试卷2015-2016学年浙江嘉兴第一中学高二暑假作业检测历史试卷广东省珠海三中2016-2017学年高一下学期第一次月考历史试题2018年秋高一历史(人教版)必修1《第24课 开创外交新局面 》同步检测卷安徽省合肥市肥东县高级中学2019-2020学年高一上学期期末检测历史试题河北省石家庄市第二中学、唐山市第一中学等“五个一联盟”2019-2020学年高一上学期期末联考历史试题甘肃省天水市第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题统编版必修2019选择性必修一国家制度与社会治理第四单元民族关系与国家关系检测题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第七单元现代中国的对外关系山东省枣庄市2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题云南省曲靖市罗平县第五中学2020-2021学年高二12月月考历史试题(已下线)吉林省长春市新解放学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

8 . 联合国大会第2758号决议,是于1971年10月25日联合国大会第26届会议的决议。该决议以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数通过,这是世界进步的需要,也是历史的必然。这是中国外交战线上的一个重大胜利。这一胜利是( )

| A.与苏联签订《中苏友好同盟条约》 | B.解决了朝鲜和印度支那问题 |

| C.恢复联合国的恢复席位 | D.成功加入亚太经济合作组织 |

您最近一年使用:0次