材料一 英国议会起源于中世纪,在大贵族与国王的斗争中不断扩大其职能。都铎王朝时期,形成了“王在议会”的原则、即议会是由国王、上院和下院三部分联合组成。17世纪中期,资产阶级与新贵族以议会为阵地,进行反封建王权斗争,通过内战确立了自己的统治。“光荣革命”后,议会通过《权利法案》,确定近代议会制度的大框架,确立了议会权力高于王权的原则。1832年议会改革扩大了工业资产阶级的权利,此后30多年间,是英国议会制度的“黄金时代”,“议会主权”达到鼎盛。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

材料二 新中国成立时,《共同纲领》明确规定,实行人民代表大会制度,但是当时召开人民代表大会的条件还不成熟。随着国内外形势的变化,中央人民政府于1953年2月公布了选举法。地方各级人大的逐步召开,选举产生了560余万名基层人大代表,16680名省、直辖市和自治区人大代表以及1226名全国人大代表。1954年9月召开了第一届全国人民代表大会,标志着人民代表大会制度在全国范围内实施。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国议会制发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括人民代表大会制度的特点,并分析其历史意义。

| A.“银元之战”和“米棉之战” | B.土地改革 |

| C.剿灭土匪和镇压反革命 | D.社会主义改造 |

| A.《上海公报》 | B.《建交公报》 | C.《八一七公报》 | D.“九二共识” |

材料

——资料来源:薛风璇《中国城市及其文明的演变》

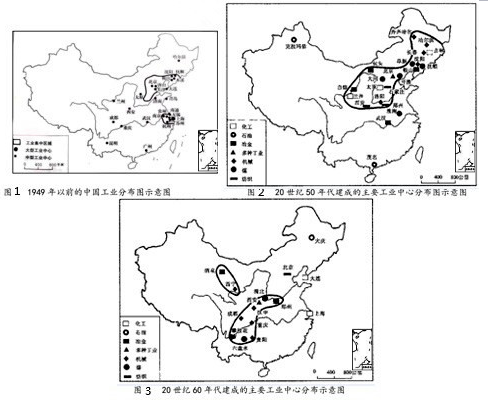

(1)根据材料和所学知识,指出图1中工业分布特点,说明其形成的历史原因。

(2)与图1相比,对图2、图3中建成的主要工业中心分布的变化进行合理解释。(要求∶表述成文,层次分明,逻辑合理。)

| A.增加财政收入 | B.调整经济结构 | C.巩固计划体制 | D.保护本国经济 |

| A.民主与法制遭到践踏 | B.是文学艺术的一场浩劫 |

| C.是政协制度遭到破坏 | D.全国掀起了夺权浪潮 |

| A.雷锋 | B.杨根思 | C.焦裕禄 | D.王进喜 |

| A.物价得到了根本稳定 | B.国民经济得到了全面恢复 |

| C.人民币基本占领了城乡市场 | D.人民政府完全掌握了市场主动权 |

| A.遵循了经济发展的客观规律 | B.加强了国家对经济的管理 |

| C.促进国民经济结构趋于合理 | D.利于改善我国的工业布局 |

材料一 1953年12月,周恩来与印度代表团就两国在西藏地区的问题举行谈判时,首次完整地提出和平共处五项原则,并得到印方赞同。1954年6月,周恩来总理访问印度和缅甸,分别同两国总理尼赫鲁、吴努发表联合声明,确认指导两国关系的和平共处五项原则。1955年4月在印尼万隆会议上,和平共处五项原则得到了引申和发展,并被吸纳进大会处理国际关系的十项原则之中。

——摘编自《新中国外交史》

材料二 2015年9月28日,习近平在联合国大会阐述了“人类命运共同体”的理念。他强调:当今世界各国相互依存、休戚与共,我们要继承和弘扬联合国宪章宗旨和原则,

构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。他还呼吁:让我们更加紧密地团结起来,携手构建合作共赢新伙伴。近三年来,习近平至少已70次提到命运共同体。从国与国的命运共同体,到区域内的命运共同体,再到人类命运共同体,习近平次次阐述着“中国主张”。

——摘编自邻广文《对人类命运共同体的文化哲学思考》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明和平共处五项原则的影响。

(2)据材料并结合所学知识,指出和平共处五项原则和“人类命运共同体”理念的相同点。分析构建“人类命运共同体”的现实意义。