材料一 明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之人皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机被推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六年(1643年),北京鼠疫流行,不到7个月时间,就造成了20万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程杨《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝政府防疫措施的特点并说明这种防疫观产生的社会背景。

材料二 1933年初,沿海江浙一带流行痘疹病,规模极大、发展迅速,国民政府在中央成立防疫中心办公室,同时发行了内容详实的《防疫手册》,著名中医学家王忠奇临危受命就任防疫总调度,在细致的病情调查后,通过病菌类的培养,发现了抑制病菌传染的有效的药物治疗方法,并积累了大量的救治资料。在王忠奇的建议下,国民政府颁布相关法令要求民众必须采取有效的防疫措施,如佩戴口罩,封城、封县和封村,对铁路交通进行管制,防止人员大规模流动,进行病人的集中隔离,在此过程中建立了严密的治疗制度和防疫制度,1935年,江浙地区的痘疹病基本消失,民众回归了正常的生产生活。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括30年代我国防疫的特点和历史影响。

材料三 应对公共卫生危机、经济严重衰退等全球性挑战,各国应携手共进。中国将同各国加强防疫合作,促进世界经济稳定,推进全球治理,维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序,推动构建人类命运共同体。中国坚定不移走和平发展道路,在扩大开放中深化与各国友好合作,中国始终是促进世界和平稳定与发展繁荣的重要力量。

——李克强《2020年政府工作报告》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新世纪中国为推进全球治理体系的改善所采取的措施。

材料一 近代以来全球国际人口迁移状况

| 时间 | 1500—1850年 | 1850—1945年 | 1945—2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4—5倍 | 1846—1924年欧洲移出4800万,1834—1941年亚洲移出1200—3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985—1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍主编《世界人口》等编制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。材料二20世纪20年代,美国实行移民限额制度,严格限制外来移民,甚至将50万墨西哥移民逐回墨西哥。二战期间尤其是美国参战后,为了满足国内对劳动力的迫切需求,1942年,美国先后同墨西哥等国签订了引进劳动合同的协议。同时,鉴于中美同盟、抗击日本,1943年,废除了所有的排华法案,每年给予中国105名移民限额。二战结束后,美国决定把移民制度同共产党的实际策略对立起来。1952年颁布的《外来移民与国籍法》中加强了对移民的政治甄别和管理,禁止共产党人入境。20世纪60年代,随着黑人民权运动的高涨,美国颁布《外来移民与国籍法修正案》,禁止任何政府官员以国籍、种族和宗教为由歧视移民。该法案生效后,引发了包括中国人在内的移民美国的热潮。1990年颁布了新的移民法,进一步放宽移民的限制。

——摘编自梁茂信《美国移民政策研究》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪美国移民政策变化的趋势,并分析影响移民政策变动的原因。材料三 随着经济全球化的不断深入,资金、信息、技术、劳动力在全球范围内加速流动。从改革开放初期的“洋插队”到90年代的“闯东欧”,中国海外移民人数发展迅速。2000-2005年,美国出现了有史以来最大的一次移民潮,有35.5万中国人移民美国。海外移民的增长,迅速改变了海外华人的结构,其从业范围也在向多元化发展。1993年完全放开自费留学以后,出国接受国际化教育的中国学生大幅度增加。据教育部统计,自1978年至2004年底,中国出国留学人员累计达81.49万人,留学国别108个。留学回国人员总数为23.29万人,约占出国留学人数的.95%。有相当一部分中国留学生通过留学途径转变为国际移民。

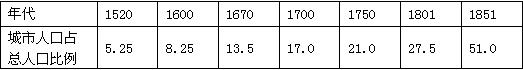

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1978年以来中国海外移民的特点,并说明中国海外移民的影响。材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的主要因素。材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)依据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些?材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(3)依据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。材料一 念尔国僻居荒远,间隔重瀛,于天朝体制原未谙悉。是以命大臣等向使臣等详加开导,遣令回国……尔国王或误听尔臣下之言,任从夷商将货船驶至浙江、天津地方,欲求上岸交易,天朝法制森严,各处守土文武恪遵功令,尔国船只到彼……定当立时驱逐出洋,未免尔国夷商徒劳往返,勿谓言之不豫也!

——《清高宗实录》卷1435(1793年乾隆帝答复英国马嘎尔尼使团通商请求的上谕)

材料二 钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻之法,亦不得不移步换形。固在格之以诚,尤须驭之以术,……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容)不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史》

材料三 中国坚持国家关系建立在和平共处五项原则基础上……推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,中俄新时代全面战略协作伙伴关系深入发展,中欧积极打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,加强同周边国家睦邻友好关系,深化同非洲、拉美等地区国家的合作。中国已与世界上110个国家和地区组织建立了不同形式的伙伴关系,其中全面战略伙伴关系达到60对,在世界上形成了全方位、多层次和立体化的全球伙伴关系网。

——《新中国外交70年的历史性成就与基本经验》

(1)根据材料一概括清乾隆帝时期对外政策的特点;并结合所学知识分析其形成原因。

(2)由材料二可知,当时清朝部分官员的对外态度是什么;并结合所学知识分析上述对外态度的形成原因。

(3)请根据材料三概括新中国外交发展的特点;依据上述全部材料并结合所学知识谈谈你从中获得了哪些启示。

材料一 1652年咖啡传入伦敦,到1663年伦敦有80多家咖啡馆。咖啡馆首先出现于城市中心,一开始就成为社会精英的聚会场所,是商业信息的来源,是文学素材和灵感的源泉,也使人们在共同话题的探讨中交上志趣相投的朋友。到18世纪,咖啡馆也成为中下层民众的会所。因为共同的兴趣和地位,英国咖啡馆分化为文学交流、学术和科学交流等各种咖啡馆。17—18世纪的英国“报刊革命”中,报刊涌入咖啡馆,作为书报阅读之地,咖啡馆对顾客的恶行有严格限制。

——摘编自张佳生《从啤酒馆到咖啡馆:近代英国公共空间的文明化》

材料二 咖啡馆在近代上海城市生活中承担了复杂的社会功能。咖啡馆最初为适应外侨休闲和聚会而设立,在建筑装饰和品饮方式上都体现了异域特色,成为中国人了解西方生活方式的窗口。随着咖啡馆的发展,它逐渐成为上海市民多维活动的公共空间,成为市民休闲娱乐、炫耀性消费、商贸洽谈和政治谋划的舞台。上海咖啡馆在近代发展中形成了规范营业和协调矛盾的同业公会,政府也通过对咖啡馆价格、营业时间等方面的管理将政策推行到市民的日常生活。

——摘编自陈文文《1920—1940年代上海咖啡馆研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析17—18世纪英国咖啡馆的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国上海咖啡馆的功能并做出评价。

材料一:在哥伦布等航海家探险以后,与以往不同的物种交流出现,有学者称之为“哥伦布交换”。在欧洲人的交换下,美洲作物在非、亚、欧等洲生根发芽。小麦、马、猪等从欧洲来到美洲,食物供给有增加,种植业和畜牧业发展了。天花、麻疹等在西半球等地的人群中肆虐,引发大瘟疫。1500—1800年间,最大的移民浪潮是黑奴贸易,还有一些规模可观的欧洲移民浪潮,他们到美洲定居,带来了先进的生产方式。美洲文明孤立发展的历史从此结束。

——摘编自[美]杰里·本特利 赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,概括哥伦布大交换的特点及影响

材料二:大战对欧洲人的扰乱无与伦比,因为它紧接着“进步的时代”(19世纪70年代——20世纪初)而来。物质繁荣以及对于科学技术进步的热情信仰使许多人相信,他们正在走向稳定、富足的文明时期。然而,1918年之后,欧洲人普遍对西方文明的进步不再抱有幻想了。

——摘编自[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔《西方文明简史》等

(2)材料二中西方“进步的时代”在经济、政治方面哪些具体表现。战后,欧洲人对“西方文明的进步不再抱有幻想”的原因有哪些?结合所学知识,分析这场战争推动人类文明进程的表现。

材料三:近代以来,随着西方文明的传入,中国的时间制度与观念悄然变化。

示 例 | 现象 | 20世纪30年代有报纸报道:上海人“白天的时候,各人有各人应办的事”,忙碌的工作着;“午后五点钟”后,上海人又是一番享乐的“闹忙”。同期有作家描写:内地小城虽有“邮政局和电报局”,但这里的人们“永远是很迟缓,很懒散。晚上10点一过,小城就成了‘狗’的城市”。 |

| 评述 | 上海工作与娱乐生活的快节奏反映了上海工业经济的发达和社会生活的丰富;内地小城虽有新式通讯工具但生活节奏很慢,体现了内地经济和社会发展的滞后。上海与内地时间节奏的差异说明了工业文明发展的地区不平衡和生活观念的差异。 | |

现象1 | 1912年,孙中山就任临时大总统当天即发布《改用阳历令》,废帝王纪年而为国家纪年,又推举阳历为国历,然阴历仍占据民初社会主流。后南京国民政府强力推行国历运动,但与阴历有关的民俗文化仍然支配着民众的日常生活。政府只好在国历与阴历之间进行调适。 | |

| 评述 | ||

现象2 | 新式工厂对于钟点时间有明确而硬性的要求。有作家这样描写近代上海工人上班情形:“大家都急忙的出了门,在临着臭沟的乱泥路上奔着”。在工人们的回忆里,准点上班就是生活中最重要的大事,每个人的神经处于极度焦虑紧张的状态。 | |

| 评述 | ||

(3)参考材料三中示例,任选一种现象作简要评述。(只选现象不作评述不给分。)

(4)综上,请用一句话概括三则材料所贯穿的主题。

材料一 “朕(朱元璋)君临天下,抚治华夷,一视同仁,无间彼此。推古圣帝明王之道,以合乎天地之心……远邦异域,成使各得其所;闻风向化者,争先恐后也!”

——《明史·外国志(吉里)》

“其王知我中国宝船到彼,遣部领赍衣服等物人马千数迎接……,又差人赍礼象马迎接……金拄杖二人,接引如前礼。其王恭礼拜迎诏敕,叩谢加额,开读赏赐。”

——费信:《星槎胜览》

(1)据材料一,概括明初对外政策的特点和影响。

材料二 大国崛起的核心是文明的崛起。一部人类文明史证明了这样一条规律:谁创造了领先世界的文明,谁就可能成为世界强国。历史深层的运动,决定着哪些国家有条件实现“崛起”。这“历史深层的运动”,便是文明的运动。

——李洪峰《大国崛起的文化准备》

(2)请结合英国政治、经济方面的史实说明材料二的观点。

材料三 18世纪末19世纪初,英国曾派使团来到中国,希望通过增设口岸、调整税额、租借土地等手段,开辟中国市场。可中国皇帝的回复是:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通无有。”英国使团无功而返。

(3)根据史实分析这一结果给中国带来了怎样的影响?

材料四 100多年屈辱外交的历史,使中国在1949年后形成了自尊心态。这种自尊心态有两种表现,第一种表现为过分自尊,对国与国交往中出现的一些冲突、矛盾和摩擦,不能冷静面对,往往作出超出需要的强烈反应。第二种表现为自强不息和奋斗精神。

——叶自成《中国成为世界强国后需要怎样的国家心态》

(4)改革开放以来的中国外交体现了哪种心态?请用相关内容说明。

材料一:从秦汉开始,中国逐渐形成天下共同体的观念。在古代,天下乃是一个以自我为中心的世界,反映了儒家天下归仁的道德理想,华夏与蛮夷的界限是模糊的、相对的,所需辨认的乃是是否有文明,是否接受了中原的礼教秩序。……晚清以来,在西方的冲击下中国被迫进入以西方为中心的现代国家主权体系之中,中国社会政治危机与道德、信仰危机先后发生,一种新的共同体意识诞生了,这就是以全球竞争为背景的现代民族国家共同体。

——摘编自许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

材料二:现如今与过去两百年世界范围内的现代化、资本化有所不同,新时代全球化意味着彼此之间突破固有屏障、日益展开密切的全方位交流。尤其在进入21世纪以来,互联网信息技术、人工智能技术、量子通信技术的爆炸式发展,人与人之间的联系愈加紧密,人类的普遍交往呈现出“零距离”“零时空”的态势。

——摘编自邹广文《对人类命运共同体的文化哲学思考》

请回答

(1)根据材料一,概括古代中国天下共同体观念的特点。结合所学知识,说明晚清时期,这一观念发生了怎样的变化?分析其变化的原因。

(2)根据材料二,指出作者提出了怎样的观点?并依据材料和所学知识,说明与该观点相关的历史背景。

材料一 1895年后,中国城市现代化的进程加快。城市数量的增加与城市现代化的推进,主要受下列因素影响:在国内外贸易集中进行的地点,特别是各大通商口岸,如上海、广州、汉口等,形成现代工商业城市;在现代工矿业发达的地方,如太原、唐山、焦作等,形成工业城市或矿冶城市;在交通枢纽地方兴起新城市,如青岛、石家庄、郑州等。

——赵德馨《中国近现代经济史》

(1)依据材料一概括影响近代中国城市化的因素及其时代特征。

材料二 近代英国城乡人口变迁

| 时 间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21% | 27% | 52% |

| 农村人口(%) | 79% | 73% | 48% |

——董思思《近代早期英国的圈地运动与制度变迁》

(2)依据材料二概括近代英国城乡人口变迁的特点,并结合所学知识分析其原因。

材料三 面对大量在圈地运动中失地进城“打工”的农民,英国政府采取了很多措施。在住房方面,1868年和1875年两次颁布《工人住宅法》,拆除贫民窟,建设廉租房。日本在城市化进程中十分重视农民的利益,一方面为进城农民提供与城市居民相同的社会保障和市民身份,另一方面严格要求企业对劳动者的雇用保障,采取近乎“终身雇用制”的方式,确保农民进城后不会陷入困境。

——高云才《城市化不能“大跃进”》

(3)依据材料三概括英国、日本在城市化进程中的相同举措。

材料四 ("十三五"时期)要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。到2020年,常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。……缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。

——2016年3月5日《政府工作报告》

材料五 中国很多地方都是“有城没市”,没有人气,甚至是空城。“城”可以造,大楼可以造,但“市”造不了。归根结底,还是因为城市化的过程没有以人为本,“人”字写得太小了。

——《中国经济周刊》

(4)材料四表明我国推进城镇化的着眼点是什么?材料五指出中国城市化过程中应该注意什么问题?

材料一 工业革命和世界经济进入了一个崭新的阶段。在1870年之后,机器制造业的地理分布从英国和比利时扩展到了法国、意大利、俄国和日本,而最引人注目的是德国和美国。在1871年,德国钢产量才是英国的五分之三,到1914年已经是英国的两倍。1914年美国钢产量比德、英、法三国的总和还要多。

——摘编自[美]R.R.帕尔默著《现代世界史》

(1)依据材料一,概括工业革命进入新阶段的特点。结合所学知识,分析世界经济的新发展对国际关系的影响。

材料二 美国崛起于19世纪后半期到20世纪上半期。以1898年美西战争为界标,在此前50年美国集中解决国内的统一和制度问题,并且在经济总量上接近头号强国英国;在此后50年美国越来越深刻地卷入两洋战略,并开始主导国际体系的建设。以二次大战为标志,美国取代英国而成为世界霸权国家。……美国在崛起过程中,没有成为英国霸权及其殖民体系的直接挑战者。美国不是推翻英国的全球霸主地位,而是在英国霸权自然衰落的过程中逐步取而代之。

——摘编自黄仁伟《大国兴衰的历史比较》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析美国取代英国成为世界霸主的原因和特点。

材料三 从20世纪50年代开始,联邦德国经济进入高速发展时期,仅用三四十年时间就奇迹般地又一次雄踞世界经济大国前列。90年代以后的世界格局和欧洲发展趋势为德意志的重新崛起提供了“历史性的机会”。新德国的设计师们做出了一个重要判断:随着世界大国经济实力的消长和政治能量的变化,每个国家将以符合自己身份的姿态重新登台表演。德国正在力图结束“经济上的巨人,政治上的侏儒”的历史时代。

——摘编自刘连景著《你知道或不知道的德国史》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出德国重新崛起有哪些有利的外部条件?新德国有怎样的战略新目标?

(4)综上,美德两国的崛起对我们今天的发展提供了哪些历史启迪?