材料一 1895年后,中国城市现代化的进程加快。城市数量的增加与城市现代化的推进,主要受下列因素影响:在国内外贸易集中进行的地点,特别是各大通商口岸,如上海、广州、汉口等,形成现代工商业城市;在现代工矿业发达的地方,如太原、唐山、焦作等,形成工业城市或矿冶城市;在交通枢纽地方兴起新城市,如青岛、石家庄、郑州等。

——赵德馨《中国近现代经济史》

(1)依据材料一概括影响近代中国城市化的因素及其时代特征。

材料二 近代英国城乡人口变迁

| 时 间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21% | 27% | 52% |

| 农村人口(%) | 79% | 73% | 48% |

——董思思《近代早期英国的圈地运动与制度变迁》

(2)依据材料二概括近代英国城乡人口变迁的特点,并结合所学知识分析其原因。

材料三 面对大量在圈地运动中失地进城“打工”的农民,英国政府采取了很多措施。在住房方面,1868年和1875年两次颁布《工人住宅法》,拆除贫民窟,建设廉租房。日本在城市化进程中十分重视农民的利益,一方面为进城农民提供与城市居民相同的社会保障和市民身份,另一方面严格要求企业对劳动者的雇用保障,采取近乎“终身雇用制”的方式,确保农民进城后不会陷入困境。

——高云才《城市化不能“大跃进”》

(3)依据材料三概括英国、日本在城市化进程中的相同举措。

材料四 ("十三五"时期)要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。到2020年,常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。……缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。

——2016年3月5日《政府工作报告》

材料五 中国很多地方都是“有城没市”,没有人气,甚至是空城。“城”可以造,大楼可以造,但“市”造不了。归根结底,还是因为城市化的过程没有以人为本,“人”字写得太小了。

——《中国经济周刊》

(4)材料四表明我国推进城镇化的着眼点是什么?材料五指出中国城市化过程中应该注意什么问题?

材料一 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。换言之,是中央侵入了地方。……在元代,共计有如是的十个分张所,并不是全国地方分成为十个区。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。……斯图亚特王朝时期(1603—1688年),经历了两次内战和共和国的实验,地方自治权限得到很大发展。18世纪,治安法官按照地方习俗进行管理,完全不受议会法令的影响,地方自治发展到鼎盛时期。随着君主立宪制的确立,18世纪后期开始出现国家立法机关主动控制地方自治主体的现象。1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体;1894年制定并颁布了《区、教区、乡议会法》,规定民选议会作为地方权力机关。随着各种机构的不断设置,地方逐步仰仗中央的财政支持,使中央政府加大了对地方的行政监督。

——摘编自孙宏伟《英国地方自治体制研究》

材料三 20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代元朝地方行政制度的创新之处并简析其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国地方自治制度的特点并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析中国现代村民自治的意义。

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》

材料三 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋,有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

(1)根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化及原因。

(2)材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?

(3)根据材料三,概括指出文翁办教育的特点及其贡献。

(4)综合上述材料,分析西周到西汉教育对社会发展的功能。

材料一 美国联邦党人当年设计政治制度的基本精神是什么呢?简单地说,就是两个字一一“有衡”政治制度的“有衡”包括两层含义:其一;不同权力之间的相互制衡:其二,不同利益之间的相互均衡。

——《论政治文明的内在灵魂》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明、美国是如何实现政治制度的“有衡”的,这种“有衡”确立的目的是什么?

材料二 总的来说,美国的民主之所以能够做到“原则民主”与“程序民主”并重,主要就是因为它产生于对英法政治文化民主性精华的综合,这种综合并不容易:它是人们通过许许多多的“妥协”来完成的,而任何成功的妥协,都既需要足够的气度,也需要高超的技巧。

——《世界文明史》

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中美国民主“产生于对英法政治文化民主性精华的综合”这一论断的理解。

材料三 第十二条 中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人民用普选方法产生之。

第十三条 中国人民政治协商会议为人民民主统一战线的组织形式。……普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权

——摘自1949年9月《中国人民政治协商会议共同纲领》

中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第一次会议,于2013年3月3日至12日在北京举行。会议期间,习近平总书记等党和国家领导同志出席会议并参加分组讨论,与委员共商国是。会议听取并赞同温家宝总理所作的政府工作报告,……会议审议批准贾庆林同志代表政协第十一届全国委员会常务委员会所作的工作报告,审议批准万钢同志代表政协第十一届全国委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告,选举产生了第十二届全国政协领导人。会议圆满完成了各项任务。

——中新网

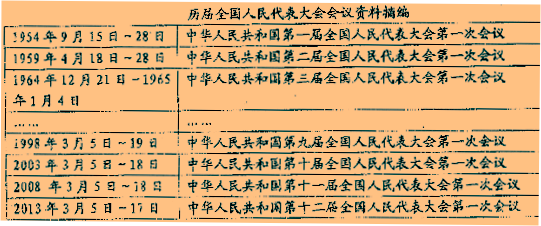

材料四

材料五 中华人民共和国是统一的多民族的国家。各民族一律平等。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏各民族团结的行为。各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。各少数民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

根据中华人民共和国宪法制定的《中华人民共和国民族区域自治法》,是实施宪法规定的民族区域自治制度的基本法律。1984年5月31日第六届全国人民代表大会第二次会议通过,2001年2月28日根据第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改<中华人民共和国民族区域自治法>的决定》修正通过。

(3)三、四、五则材料分别体现了我国民主政治制度,这些制度建立的根本前提是什么?

(4)根据三、四、五则材料并结合所学知识,概括现代中国政治制度的特点。

材料六 在现代社会中,无论是哪一个统治阶级,只要实行民主政治,都普遍采取代议制的形式,只是具体方式有所不同。

(5)以英、美、中为例,分别指出英国议会、美国国会和中国人大在国家政权体系中的地位。

材料一 周代开始,中央政府经常派出使者“分行四方,延问疾苦”,以便及时“赈济百姓”。汉代各级政府与扶贫相关的财政事权就包括了收养孤儿、贩恤鰥寡、救疾医病、放贩救灾、助贷贫民、协助生产等十多项。汉代限民田,曹魏屯田制,北魏隋唐均田制,都是努力把人民和土地结合起来,帮助人民生产自救;另一方面则对农民生产提供帮助,如大兴水利、提供种子农具的贷款、编制农书等等。魏晋南北朝时期,出现了独孤园等恤养老幼贫疾的常设机构。中唐时,刘晏强调国家赈济要适当:“赈给少则不足活人,活人多则阙国用,国用阙则复重敛矣”。唐宋时期,政府针对各种贫弱对象,都设立了专门的救助机构,这些措施为元明清历代所继承,并有新的发展。

——摘编自史卫《古代财政与扶贫》

材料二 最早到达美洲新大陆的移民主要是靠互帮互助来度过难关,移民到达新大陆不久之后很快就效仿英国建立了济贫制度。1929年下半年的经济危机,使人们强烈要求政府承担起社会责任。当时的美国总统死抱着“自愿救济”和联邦政府不参与社会救助的信条,未采取任何措施。1933年总统罗斯福推行“新政”,并于当年5月签署了《联邦紧急救助法》,标志着美国第一个全国性的救济机构一联邦紧急救助署的成立,开辟了公共救助的新纪元。1935年,美国国会通过了《社会保障法》,这部法律一改济贫制度下事后救济的做法,将贫困的预防提到了一个前所未有的高度,开启了社会救助立法的里程碑。该法案在对待贫困问题上采用了两道防线,即社会保险和社会救助。该法案主要目的就是将失业者、儿童、妇女、老年退休人员与残疾人纳入公共援助体系,形成了不同类别的社会援助计划。

——摘编自于婷《中美社会救助制度比较研究》

材料三 改革开放初,中国广大农村分布着2.5亿没有解决温饱问题的极端贫困人口。1986年,国务院成立扶贫开发领导小组,划定重点扶持区域,设立专项扶贫资金,开始实施有组织有计划大规模的国家扶贫行动。有世界银行专家说,“中国的改革开放成为了历史上最大规模的减贫行动,尤其对减少农村地区的绝对贫困人数更是如此。”党的十八大以来,扶贫开发进入脱贫攻坚新阶段。习近平总书记亲自部署、亲自督战,提出要“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”,建立脱贫攻坚的责任体系、政策体系、监督体系、考核体系等。明确到2020年农村贫困人口实现脱贫,解决区域性整体贫困的奋斗目标。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代扶贫措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析指出美国《社会保障法》颁布的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国扶贫工作的核心举措,分析改革开放以来中国扶贫工作取得突出成就的原因。

材料一 熹平四年,东汉灵帝令蔡邕(官拜郎中)等以隶书书写《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》(公羊传)和《论语》,刻余碑石上,作为官方教材,立于太学,史称“熹平石经”。

材料二 洋务运动重要教育实践一览表

| 时间 | 内容 |

| 1862 | 创办北京同文馆 |

| 1863 | 创办广东方言馆 |

| 1866 | 创办福州船政学堂 |

| 1867 | 创办天文算学馆 |

| 1872、1873、1875、1887年 | 派遣留美学生共120人 |

材料三 各科教科书,务合乎共和民国宗旨,凡民间通行之教科书,其中如有尊崇满洲朝廷及旧时官制、军制等课,并避讳抬头字样,应由各该书局自行修改。……小学读经课一律废止。……中学校以普通教育,健全国民为宗旨。科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操。

——摘自南京临时政府《普通教育暂行办法》

材料四 2013年9月25日习近平主席在联合国“教育第一”全球倡议行动一周年纪念活动中指出:中国将坚定实施科教兴国战略,始终把教育摆在优先发展的战略位置,不断扩大投入,努力发展全民教育、终身教育,建设学习型社会,努力让每个孩子享有受教育的机会,努力让13亿人民享有更好更公平的教育,获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。

(1)根据材料一,概括汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。

(2)依据材料二,回答洋务运动的人才培养方式和培养目标。它对封建教育产生了怎样的冲击?

(3)依据材料三,概括南京临时政府在教育方面的进步性?

(4)材料四对教育发展的认识是什么?

材料一 明朝后期疫病发生频率呈明显的上升趋势,在1580年、1639年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民派发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之人皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一“”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机被推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六年(1643年),北京鼠疫流行,不到7个月时间,就造成了20万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程杨《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》等

材料二 伦敦于1499—1665年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事务。为防控疫情,1518年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。政府严禁疫区人员流动,以防止疫情扩散。政府积极加强疫区公共卫生建设,以消除疫病滋生条件。为确保法令有效实施,市政当局还专门任命几个临时委员会具体负责。在这些法令基础上,英国政府初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。1572年伊丽莎白女王签署法案,决定向全国征收“普通税”以建立济贫基金,来救助那些因为瘟疫、灾荒等突发灾难四处流浪的乞丐和流民。由于有政府救济,许多家庭愿意接受隔离,这使得英国的防疫工作有了坚实的群众基础。17世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝和英国政府防疫措施的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明两种防疫观产生的社会背景并简析其影响。

材料一 山西一地在明代276年间曾37次出现灾疫,且多在成化十八年(1482年)之后,尤以万历、崇祯两朝为甚。疫灾常常与水、旱、地震等自然灾害同时发生,尤与饥荒并发的频率最高。战祸一起,疮痍满目,疫疠丛生。面对频发的灾疫,朝廷常常发布诏令减免税粮田租,也常发帑赈济直接救济灾民。在疫病流行时期,军营将士会食用特定草药预防疫病,并将染病患者与健康士兵隔离开来,以免扩大传染。地方官府常常采取施医送药的救疗手段,扩大救疗面。一些深怀济世思想的医生不避疫气,不辞劳苦,施医送药。深受儒家爱民思想的知识分子和有识之士也主动出资出力,救助于民。

——摘编自张丽芬《明代山西疫灾特点及救疗措施述略》

材料二 伦敦于1499—1665年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事务。为防控疫情,1518年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。英国政府积极加强疫区公共卫生建设……初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。至7世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》等

材料三 1910年12月,肺鼠疫在东北大流行。当时清政府尚无专设的防疫机构,沙饿、日本均以保护侨民为由,要求独揽防疫工作,甚至以派兵相要挟。迫于形势,清政府派伍连德为全权总医官,到东北领导防疫工作。

1911年1月,伍连德在哈尔滨建立了鼠疫研究所。同时,他请求清政府采取建立隔离医院、控制疫区交通、加强铁路检疫、火化鼠疫患者尸体等防治措施。他依据当时世界上最为先进的防疫理念和办法,仅用了四个月时间,便成功扑灭鼠疫疫情。为了介绍此次控制鼠疫的成功经验,1911年4月,清政府在奉天举行了“万国鼠疫研究会”。参加会议的有英美等11国的代表,共33人,伍连德任中方首席代表。会议宗旨为研讨微生物学及传染病学理论。这也是历史上第一次由中国举办的国际学术会议。

——摘编自百度百科等网络资源

(1)根据材料一,概括明朝防疫措施的特点及作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国政府防疫措施的特点及背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析伍连德防疫成功的原因及影响。

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……随着印第安人大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。

——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

完成下列要求:(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

材料一 公元前六世纪,大流士首创行省制度,将全国分为20多个行省,其总督由皇帝任命。各省有固定的税收额度,并统一了全国的币制,金币的铸造权归中央。为解决国内民族众多、语言互异的问题,将阿拉米亚语确定为全国通用语言。大流士强化“国王的意志和命令就是法律”的君主制传统,并使各行省驻军归中央政府节制。

秦帝国在地方上废除了分封制,全盘实行自战国以来各国陆续采取的郡县制,由皇帝任免地方行政首长。实行土地私有制,社会成员以统一的田租、口赋、兵役、力役等形式向国家尽义务。为使帝国境内的经济发展,秦始皇在统一当年就采取了统一度量衡、货币和文字以及车轨的措施,并以秦国成文法为基础,制定和颁行全国统一的法律。在军事上,秦帝国的三大兵种分属地方和中央两大系统,军权集中于皇帝本人。

——摘自段清波《从秦始皇陵考古看中西文化交流》

(1)依据材料一,概括波斯帝国和秦始皇在国家治理方面的相同点。

材料二 中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动,在同化与顺应两种机制的作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望。

——文池《思想的灵光》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析中国新生资产阶级的哪些主张反映了这种“人文思想”?他们又是如何付诸实践的?

材料三 (改革开放以来)中国社会转型的独特性既是中国所以取得成就,向“法治国家、市场经济与公民社会”三元并存与互补的现代国家治理模式演进的原因,也是何以在社会转型中出现制度转换代价,蕴藏社会矛盾的原因。“旧辙已破,新轨未立”,这种转型社会的特点突显出社会转型的风险与社会协调发展的重要。

——《中国社会转型的表现特点与缺陷》

(3)依据材料三并结合所学知识,概括中国社会转型中向“三元并存与互补的现代国家治理模式演进”的表现。在该过程中,中国共产党人在“社会协调发展”方面做了哪些理论创新?