材料 《论水道》是一部关于罗马水务的专著,作者弗仑提努斯(约公元35年-约公元103年),其在担任罗马水利总监期间,撰写该书,书中记载各条水道的输水量,水管的规格,水务相关的法令法规等信息基本源于官方档案。在使用前人的记载时,他认真分析和比较,亲自测量每条水道的实际流量和供水量,纠正原有官方档案存在的错误。

——摘编自张尧娉《弗仑提努斯<论水道>及其史料价值》

根据材料,简析《论水道》的史料价值。材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。《礼记·月令》记载了周天子一年四季的礼仪活动,当时许多风俗由专职官员负责。秦汉以后的封建统治者更把传统节日变成了转移阶级矛盾视线的手段。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收;“清明前后,种瓜种豆”;七夕节反映了中国男耕女织的小农家庭模式。除夕全家守岁,清明祭祖扫墓,端午系五色丝、涂雄黄,七夕看牛女相会,中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回。在现代社会,传统节日仍以家庭为组织进行,新节日则以单位和学校为主组织进行。

——摘编自秦永洲著《中国社会风俗史》

材料二 西方国家,虽有类似中国全家团聚的重大传统节日如圣诞节、新年、感恩节等,同时“‘狂欢’‘新奇’‘神圣’‘浪漫’等是其节日精神的主要内核”,注重“情感宣泄”,有“较强的娱乐性”。如狂欢节是基督教“谢肉节”的世俗化称呼;情人节是纪念名叫瓦伦丁的基督教殉难者;万圣节是为了纪念教会所有圣人;圣诞节是基督教为了纪念耶稣诞生。随着改革开放步伐加快,中国人欢庆并无中国文化渊源的圣诞节、情人节、父亲节、母亲节等西方节日,同时中国传统节日如春节、端午、中秋等也被越来越多的外国人接受。2007年春节前夕,法国前总统希拉克在贺词中说:“2月18日,我们将欢度中国新年。”

——摘编自唐小晴《中西方传统节日文化比较分析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国与西方传统节日的差异,并分析西方传统节日文化特色形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明现代中国节日文化出现的新变化及其意义。

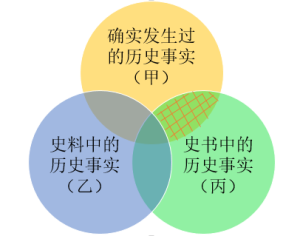

| A.客观发生过,且留有史料,但尚未写进史书中的历史事实 |

| B.客观发生过,有确实的史料留存,又写进史书中的历史事实 |

| C.客观发生过,却未留存史料,依靠类比推论等方法写进史书中的历史事实 |

| D.未曾发生过,却错误地记载于史料之中,又被错误地当作历史真实而写进史书中的历史事实 |

材料一

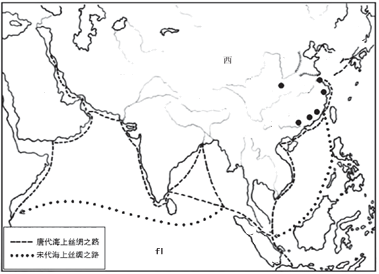

唐宋海上丝绸之路示意图

材料二南海神庙又称波罗庙,位于广州市黄埔区珠江出海口,建于隋朝开皇年间,是古代祭祀海神的场所,至今已有1400多年的历史。南海神庙是中国四大海神庙中唯一保存下来的规模最大、最完整的海神庙。中外海船出入广州按例都要到庙中拜祭南海神,祈求出入平安,一帆风顺。自隋唐以来,历代皇帝都派官员到南海神庙举行祭典。

——据《广州南海神庙———古代海上丝绸之路发祥地之一》

(1)根据材料一,指出唐代和宋代海上丝绸之路的异同,并说明其不同的原因。

(2)根据材料,指出南海神庙对研究中国古代航海的价值。

| A.历史研究必须有考古依据方可采信 | B.蚕桑丝织技术最早出现在三星堆 |

| C.现代科技手段大量运用于考古研究 | D.新冠疫情倒逼考古学的技术进步 |

材料一 西周末至春秋时期,边疆各族大规模内迁,与诸夏(即中原地区分享周室礼仪 与荣誉之诸国,春秋时开始称“华夏”)杂处。春秋时期,秦、楚因杂用夷狄之礼被中原诸 国视为夷狄,齐桓公所举“攘夷”旗帜,攘的重要对象之一就是楚国。

战国时期,内迁至中原的各族已经与诸夏融合,而海岱江淮间的东夷、淮夷与吴越也先 后与华夏融为一体。秦、楚不仅与其他诸夏并列,且因势大境广而有统一诸夏之势。

秦汉是统一的多民族国家,尤其汉祚久长,疆域广阔,汉人与边疆各民族杂处日益发展, 人民之间互相交往,互相学习,通婚合好。边疆各族开始称内地人为“秦人”,至汉中叶, 渐改称为“汉人”,而汉人也以当朝国名自称汉人。这一改变,既反映了汉民族的新特征, 也反映了边疆各民族对汉人的新认识,已具有民族称谓的性质。

——摘编自陈连开《论华夏/汉民族的形成》

材料二 近代中华民族观念的传播

| 时段 | 传播情况 |

| A 清末新政 期间 | 近代较早提出中国各民族一体融合的“大民族”观点的是梁启超,1903 年他提出,“合汉、合满,合回、合苗、合藏,组成一大民族,提全球 三分有一之人类,以高掌远跖于五大陆之上”。后来他用“中华民族” 或“中国民族”作为有史以来中国各民族的总称。 |

| B 民国初期 | 1912 年 3 月,革命党领袖人物黄兴等发起成立了中华民族大同会(初 名“中华民国民族大同会”),满族人恒钧等少数民族人士也参加了此 会。该会发起电文写道:“民国初建,五族涣散,联络感情,化除畛 域,共谋统一,同护国权,当务之急,无逾于此。” |

| C 抗日战争 前期 | 中国全面抗战爆发前后,有关中华民族的著作大量出版,如郭维屏《中 华民族发展史》(1936 年)、张元济《中华民族的人格》(1937 年)等。 这些著作都梳理了中华民族悠久而光辉的历史,认为无论汉、蒙,或其 他各族之光荣事迹都是中华民族共同的荣耀,以传播全民族整体化的中 华民族意识。 |

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

(1)依据材料并结合所学,概述春秋至秦汉时期中国民族关系的发展历程。

(2)从上表中任选一个时期,说明其传播中华民族观念的目的。

| A.赫梯人在小亚细亚建立了赫梯帝国,后因波斯入侵而消亡 |

| B.雅利安人进入到中亚地区后,建立起势力强大的贵霜帝国 |

| C.崛起于伊朗高原的波斯人曾建立地跨亚欧非三洲的大帝国 |

| D.形成于巴尔干半岛的古罗马文明成为西方文明的重要源头 |