| A.借鉴了西学思想的内涵 | B.传承了传统的文化意识 |

| C.体现了时代变迁的特征 | D.反映了学习方向的改变 |

| A.崇洋媚外外交观念遭人唾弃 | B.清朝依然坚持闭关锁国政策 |

| C.中国近代化进程艰难曲折 | D.顽固派和维新派矛盾突出 |

材料一 古代中国人把其政权所能达到的地方称为天下,而不是称为国家。古代中国人所认知的“天下”之下的共同体是王朝,国家观念的核心总是这个或那个具体王朝,忠君即爱国。儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,君主由治家而及于治国,用治理家族的方式来管理国家,逐渐成为朝廷和国的代表。

﹣﹣摘编自刘风雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》等

(1)根据材料一,归纳中国古代国家观念的特点。

材料二 19世纪末20世纪初,人们开始反省传统天下观,思考什么是国家。在一些报刊上系统介绍西方的国家观念,《清议报》有系列文章介绍西方国家学说。戊戌时期维新志士大力宣传西方的民主思想。在清末的立宪运动中,出现了“国民立宪”的概念,并形成了轰轰烈烈的“国会请愿”活动,“公民”开始展示自己的力量。传统天下观被彻底摒弃,取而代之的是现代民族国家观,由此催生了民族国家意识,国家主权观念凸显,民族主义勃兴。

﹣﹣摘编自张春林《解构与建构:近代天下观向国家观转变历程解析》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国现代民族国家观形成的原因。

材料三 移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识,这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

﹣﹣田海平《从家国天下到命运共同体》

(3)根据材料三,指出家国观念的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

下面是某部关于中国工业化历程的著作目录摘编

第二章国家与市场的变奏:工业化的二元启动

第一节自强远略;国家推动工业化

第二节开埠通商:市场诱导工业化

第三节从甲午到辛亥:工业化动力的转换

第三章从春天步入危机:未能实现的工业起飞

第一节春天到来:中国工业的凯歌高进

第二节春天落幕:流产的工业起飞

第三节战火连绵:战争对工业化路径的塑造

第四章国家意志:中国大规模工业化的展开

第一节鼎革:中国工业的恢复与改造

第二节计划与动员:中国工业化的新起点

第五章波动中前进:中国工业化的曲折探索

第一节“大跃进”超负荷的急行军及其调整

第二节自力更生:封镇状态下的工业化

第三节缺乏计划性:工业化的波动

第六章找回市场:改革开放与中国工业转型

第一节回归比较优势:工业化战略的重构

第二节喧嚣的九十年代:工业转型的深化

依据材料及所学,对中国近现代以来的工业化历程做出阐释。要求:从材料提供的五个篇章中任选其三,围绕各章主题进行论述,观点正确,史论结合,逻辑清晰。

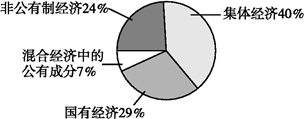

| A.中国的所有制结构发生了质变 |

| B.中国的综合国力得到显著提高 |

| C.中国的经济体制改革不断深化 |

| D.中国的对外开放程度不断提高 |

材料一 太平天国起义前,清朝财政收入以田赋为主。道光时期田赋收入占全部财政收入的一半以上,关税、盐税及杂税所占比例不高。咸丰时期,由于太平天国起义的打击,许多税关被迫停征,但沿海洋税征收大涨。咸丰三年(1853年),帮办扬州军务的刑部右侍郎雷以ÆC为筹措军费,创办厘金制度,厘金归属地方财政征收使用,咸、同时期厘金突起改变了清前期中央财政一家独大的格局。咸丰十一年(1861年)清朝建立税务司制度,洋税的征收归海关税务司专管,英国人赫德任职总税务司时长达近半个世纪。这一时期的财政总收入,较道光时期的4000万两,几乎增加1倍,而关税和厘金的征收数量均超过田赋,成为政府最为重要的财政收入来源,为“同治中兴”提供了强有力的财政支撑,清朝旧有的财政结构发生了根本改变。通过厘金制度,中央或地方当局以军需、河工、赈恤等名义勒令工商业“报效”款项,难以数计,无异在工商业者身上缠以条条锁链,四肢捆缚,血液不通。

———摘自倪玉平《晚清财政税收的近代化转型》

材料二 北洋政府时期,开始实行国税、地税的分税制,但由于中央政治权力虚弱,地方军阀截留和侵蚀国税严重,中央财政收不抵支,不得不靠借外债度日,地方割据势力藉此壮大军力,与中央分庭抗礼。南京国民政府成立后,重新划分国、地财政税收,将盐税、海关税及内地税、常关税、烟酒税、厘金等划为国家税,将田赋、契税、牙税、当税、屠宰税等划为地方税。抗日战争全面爆发后,随着东南沿海地区相继沦陷,作为国家税收主要来源的关税、盐税和统税大幅减少。国民政府为集中全国财力进行抗战,于1941年6月召开第三次全国财政会议,决定将全国财政分为国家财政和自治财政两大系统,原属省(市)级财政收入的田赋、营业税等均纳入国家税。“省之一级,遂无财源……有一举一动,办一事一物,均须仰赖国库支拨款项”。地方政府唯有摊派苛捐杂税以作抵补,因而加重了广大民众的负担,激化了国家与社会的矛盾。

———柯伟明《民国时期税收制度的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括咸丰、同治时期清朝财政税收结构的变化并简析厘金制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国时期实行国税、地税的分税制产生的影响。

(3)根据上述材料,谈谈你对晚清、民国税收制度发展变化的认识。

材料

请从上述品牌的相关信息中提炼出一个关于现代化的启示,并结合所学近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理)

材料一:时间流淌,来到19世纪。中国人在天朝上国的迷梦中醒来,才发现“天下”变成了“世界”,舢板对着火轮,白蜡杆子迎着洋枪,大清国周遭遍是虎狼之师。一败再败后,才有收拾旧山河的民族复兴梦,引无数仁人志士为之流泪、流汗、流……所以,中国人不惮以矫枉过正的姿态否定传统、学习西方。万水千山征程,一茬一茬赶路。洋务派、改良派、立宪派、国民党、共产党…一路走到1949年,五星红旗迎风飘扬,中国人民站起来,中国梦的基础牢靠起来。

材料二:戊戌变法失败后,梁启超坚定地提出:“中国数千年之腐败,其祸极于今日,推其大原,皆必自奴隶性而来。不除此性,中国万不能立于世界万国之间,而自由云者,正使人自知其本性,而不受钳制于他人”。1911年,辛亥革命成功了,然而,所有的“黑暗”与“罪恶”非但没有根除,反而卷土重来。孙中山说:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。”这使孙中山从不遗余力地奔走于革命事业转而冷静地思考中西民族性的差异,探索在中国进行更为必要的“心理建设”的途径。陈独秀在《敬告青年》中说道:“解放云者,脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也。”——谢毓洁《试论近代中国“人的觉醒”》

材料三:时间流淌,新中国的一个多甲子,伴随着梦想一步步夯实。前三十年艰辛的探索,后三十年不懈的跋涉,有过跌倒,有过起伏,有过意气风发,有过尘土满面,但大国的气象就在这探索里走出来,复兴的气概就在这跋涉里走出来。到今天,回首中华民族伟大复兴的中国梦,眼前的目标已经越来越接近,脚下的方位已经越来越清晰。

——以上均节选杨凯《中国梦的方位》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,说明19世纪“在天朝上国的迷梦中”最早“醒来”的代表人物及其思想主张。说明“洋务派”“改良派”学习西方的实践活动。请举出一个“中国人不惮以矫枉过正的姿态否定传统”的典型事例。从五四运动至新中国成立,中国共产党是如何使“民族复兴梦”牢靠起来的?

(2)结合材料二和所学知识,概括梁启超、孙中山、陈独秀三人的共同认识,分析近代中国“人的觉醒”的背景和意义。

(3)根据材料三在“前三十年艰辛的探索”中,毛泽东做出了哪些理论贡献?说明“后三十年不懈的跋涉”取得成功的理论因素。

| A.适合实行君主立宪制 | B.缺乏革命的社会条件 |

| C.政治体制革新较缓慢 | D.旧文明制约社会发展 |

| A.中国近代化道路的曲折性 | B.美国改变了对华侵略立场 |

| C.清政府比较注重人才培养 | D.洋务运动失败具有必然性 |