材料 我们研究城市,要用大历史的眼光,研究影响城市发展的大历史因素。何谓大历史因素?就是在发展过程中,具有重大而深远影响的生态环境因素、社会结构因素,如政治形势、经济地理等。分析大历史因素,就可以在更为宽广宏大的历史场景中,描述城市发展的历史轨迹,揭示城市发展的“历史逻辑”。比如武汉,一般会描述它为“九省通衢之地”,但是用大历史的眼光去看,武汉“因武而昌”,长江的地缘战略价值是武汉城市之兴的历史契机,也是武汉城市发展的动力源泉;武汉“因商而盛”,唐代安史之乱后,整个长江经济带的兴起和发展,助推汉口横空出世,走上历史舞台;社会主义建设的新时代,武汉必将再担历史大任,为支撑国内大循环,构建新发展格局起到重要作用……但2020年春节前后发生在武汉的新冠疫情暴露出超大城市、特大城市的治理短板,特别是当遇到突发公共卫生事件、自然灾害乃至战争时,所引发的危机值得我们深思。

——摘编自周德均《江流浩荡天地阔——长江与武汉城市发展的长时段考察》

根据材料,以大历史的视角,就武汉城市的发展自拟一个论题,并结合所学知识加以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料一 15世纪,特别16世纪及其以后一百多年,是英国所谓农业革命时期,其主要内容为圈地运动和农业技术的革新。也是恰当此际,乡村工业获得空前发展,形成了一批初具规模的新兴工业区。当时,不仅有奠定英国民族工业的毛纺织业,还有就地取材而发展起来的采矿、冶金、制盐、木炭、锯木等行业。其中的冶铁和采煤业,后来成为工业世界初期机械和能源的两大支柱。在此期间,英国新兴毛纺织业的产量翻了三番,不仅占领国内市场,而且大量出口,时有“衣被半个欧洲”之美誉,触角甚至伸到亚、非、美洲部分地区。生产组织形式也突破了分散的家内劳动制,形成“委托劳动制”。组织者或是毛呢商,或是工匠,前者提供原料而且拥有一定的资金,后者掌握了关键的工序。

——据王乃耀《十六世纪英国农业革命》等

材料二 在有着数千年农业文明的中国大地上,20世纪80年代涌现出一批农民出身的企业家,他们本是祖祖辈辈“土里刨食”的庄稼人,现在却穿行于银行与市场之间,成为第一批过起都市生活或接近都市生活的乡下人。1987年,中国农村经济中,非农业产值第一次超过了农业产值,乡村企业崛起,标志着中国踏上了国家工业化的新台阶。中国乡村工业的出现,不完全是农产品剩余发展的结果,它有其特定的历史环境和原因。农村工业发展无论产权制度的完善,市场体系的发育,还是科学技术的投入、开发和普及,目前都处于欠发达状态。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料并结合所学知识,说明英国乡村工业兴起的原因及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国20世纪80年代农村工业化的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中英两国乡村工业发展的历史启示。

材料一 宋朝开封、临安水系通达,居民不计其数的生活垃圾,纺织业、印刷业等手工业废水对河水造成严重污染。政府一方面差雇人力定期开凿修整河道,另一方面颁布法令,禁止居民随意倾倒垃圾。在增强民众环保意识的同时,将河道治理效果与官员的政绩考核结合起来。宋仁宗年间,先后设河渠司、都水监掌管水政,保证河道管理的有序进行。发明埽和浚川杷等最具特色的河道治理工具,并通过河道堤岸种植林木,固堤护堤、防止水土流失等措施来进行河道治理。

——摘编自王战扬《宋代河道管理研究》

材料二 19世纪早期,泰晤士河是一个开放的下水道汇聚处,各种生活与工业污水无序排入,对伦敦公共卫生造成灾难性影响。为改变这种情况,伦敦当局着手建立一个现代下水道系统,规划建造了5条相互衔接的下水道,包括450英里的主干道和1.3万英里的支道。与此配合,还兴建了泰晤士河堤工程。《1876年河流污染防治法》是英国第一部防治河流污染的国家立法,也是世界上第一部水环境保护法。法案不仅详细列举了禁止排放的各类污水和违法行为,还任命专家担任审查官,提供实施建议,并通过技术监测控制河流污染。1898年,任命由多名专家组成的皇家委员会,调查污染来源和监督河流防治进度。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

(1)依据材料,概括中国宋朝和近代英国城市河道治理措施的共同点。

(2)结合所学,分析近代英国进行河流治理的原因。

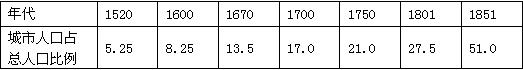

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国城市化在18世纪后期实现“起飞”的主要因素。材料二 我国城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%。从"五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个,这些口岸一般是被迫开放的。中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——摘自皮明庥《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

(2)依据材料二及所学知识,分析近代中国城市化发展的主要原因有哪些?材料三 新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主导,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资全。尤其是往前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界城市人口比重由22%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

(3)依据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其影响因素。材料一 1715年,扼守北大西洋入海口的大英帝国,为满足自身对奴隶贸易和工业品贸易的巨大需求,在利物浦建成英国第一个船坞。紧要的地理位置让利物浦从一个500人的小镇快速成长为当时英伦全岛仅次于伦敦的第二大都市。18―19世纪,利物浦海外贸易从短途的爱尔兰贸易,欧陆贸易,逐渐扩张到大西洋英美贸易圈。利物浦通过海上航线将西印度群岛和美洲的烟草、蔗糖、棉花运往利物浦港口,然后通过运河或是铁路将物资运往英国内地,同时将经济腹地的纺织品、煤炭通过运河和铁路经利物浦港口远销欧洲和大西洋各地。

——摘编自崔晓火《利物浦:衰败母港的重生》

材料二 1816年竣工的利兹—利物浦运河,连接了英国东西两大港口城市。1830年利物浦—曼彻斯特铁路建成通车,此后英国在全国范围内建成了一万五千多公里的铁路运输网,远超欧洲和美洲其他国家,英国的交通运输优势得以全面建立起来。利物浦的立体式交通变革,不仅造就了利物浦的港口城市地位,还充当了兰开郡和曼彻斯特工业腹地的进出口门户,推动了腹地经济的繁荣,而以利物浦和兰开郡区域经济中心的形成使英国的工业重心逐渐从东南倾向西北,逐渐减弱伦敦对地方郡市的凝聚力。

——摘编自袁广雪《18―19世纪利物浦的交通变革研究》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括18―19世纪的利物浦”快速成长”的表现并归纳其原因。

(2)据上述材料,指出18―19世纪利物浦交通变革的表现,并概括其特点。

(3)据上述材料,简析18-19.世纪利物浦的交通变革对英国经济的影响。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

材料二16世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961~1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪中期以后上海相对于曼彻斯特的有利发展条件。

(3)根据材料并结合所学知识,以曼彻斯特为例,简析现代城市发展中应当注意的问题。

材料一 昔者桓公问管仲曰:“寡人请问度地形而为国者,其何如而可?”管仲对曰:“夷吾之所闻,能为霸王者,盖天子圣人也,故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者,乡山,左右经水若泽。内为落渠之写,因大川而注焉。

——摘编自《管子度地》

材料二 隋唐两朝是史家津津乐道的中国城市发展的黄金时期,雄伟的长安城内外三重城墙,周回八十余里,相当于今天西安城的九倍还多。宫殿、官署都被围在宫城和皇城的高墙之中,坊区排列纵横有序,被南北十四条大街和东西十一条大街分割成棋盘状,市区则被固定在东西两区,有墙隔断,与坊区分开。按规定,坊区是居住区,市区为商业区,一切商业活动都规定在市区进行。

——摘自《中国古代的城市与城墙》

材料三 江南地区自唐宋时代开始逐渐成为中国的经济中心,明中叶以后,当地传统市镇的军事及行政机能渐趋退化,商业机能日渐凸现,其规模和数量远超过宋代。至盛清时代,市镇经济呈现出空前繁荣的景象,市镇和农村之间逐渐形成一种生产与贸易的连锁体,构成市镇网络。

——摘编自《明清江南市镇与农村关系史研究概说》

(1)根据材料一,指出管仲论述的主题思想。结合所学知识分析中国古代城市分布的特点。

(2)根据材料二,概括隋唐时期长安城的布局状况。结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,分析明清时期江南市镇的变化。综合上述材料并结合所学知识分析影响中国古代城市经济发展的主要因素。