材料一 战国时期,居民、作坊以及市场组成了外城,是商品生产和交换的重要地带,但是无论从意识形态还是财政措施来看,它们都是边缘化的。尽管政府设法通过街坊格局以及市场管理来整肃秩序,外城的居民们相对于政府理想的服务模式以及层级制度,仍然显得格格不入。因为他们可能创造出建立在财富等级之上的新的层级制度,这对处境悲惨的农村人口有着极大的诱惑,吸引他们放弃主业,到城市寻找机会。

——摘编自【加】卜正民主编《哈佛中国史》

材料二 中世纪中晚期(11~15世纪),欧洲中小城镇在农村普遍兴起,它们最初是农村的依附者和补充物,主要功能是为周围农村服务。城市的兴起尤其是取得自治后,形成了城乡两种对照鲜明的社会体,城市和乡村有明确的分野。而城市的“自由”、较多工作和发展机会,以及生活优势,则为农村人口所仰慕和向往,成为农村移民的“愿景”、吸引农村人口的“拉力”。

——摘编自刘景华《农村城镇化:欧洲的经历与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代早期城市发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中世纪中晚期欧洲城镇化发展的动力。简述中国古代与欧洲早期城市发展的共同影响。

材料一 农村集市的发展,是明清时期经济发展中引人注目的现象。中国历史上农村集市大规模发展是在明中叶以后,万历年间已形成一个初具规模的农村集市网。明末清初的战乱天灾使这一集市网遭到很大破坏,康熙、雍正年间逐渐恢复,乾隆、道光年间进入一个持续稳定的发展阶段。据统计,清代中叶,全国集市总数至少可达2万多个,集市密度大体在每100平方公里1—2集。农村集市网的形成,沟通城乡市场,使商品流通几乎可覆盖全国的每一个州县,使地区之间分工互补,调整经济布局,优化资源配置成为可能。明清时期中国传统经济在生产力和生产关系没有重大突破的条件下,仍然保持着内在的动力与活力,主要就是市场机制在起作用。明清时期城、乡市场网络体系的形成,正是传统经济向市场经济转化的一个重要标志。

——摘编自许擅《明清时期中国经济发展轨迹探讨》

材料二 19世纪前期,美国经济中心一直在东北部一带,随着工业革命的深入开展,西部地区逐步发展起来,一批中小城镇迅速发展成为一个有联系而完整的城市经济体系,这一体系对周围地区形成巨大的吸引力和辐射力,从而带动整个地区乃至全国的经济发展和繁荣。到了第二次工业革命时期,城市大多是大规模企业,能够更多地利用新技术、新产品。如,到1870年时芝加哥钢铁业平均雇佣人数是纽约的6倍。“卡耐基钢铁公司“在匹兹堡获得迅速发展,后与摩根的联邦钢铁公司合并,组成了美国历史上第一个资产超过10亿美元的大垄断企业。在公司规模化的基础上又使其向着专业化生产发展,在大城市周围又出现了许多著名的专业城镇。由于此时企业规模的增大,使企业面临着对管理体制的改革,相应地产生了公司制和经理制,在科学的管理下企业将快速发展,从而带动整个国民经济的飞速发展。

——摘编自赵明杰《浅析美国的工业革命与城市化进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清朝农村集市网形成的原因。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析清朝农村集市网形成的作用。

(3)根据材料二概述城市化的扩展对美国经济发展的促进作用。综合以上材料,阐述你对中国推进城市化的认识。

材料一:乡村改造在英国从19世纪后期就开始了。城市的样板示范促使农村起来追随一英国还建立了专门的乡村保护协会。早期工业城市生活的不舒适性,让城市人向往乡村生活。始于19世纪下半叶的交通革命和通讯革命,对乡村改造起到了关键作用,城乡生活质量基本趋同。对乡村的管理也就随之变革,德、意等国则完全实施城乡一体化管理。随着工业化的进行,特别是随着第三产业的兴起,以农业为主的农村寻找新的经济生长点,从20世纪后期起,欧洲农村充分利用历史文化资源和自然资源,普遍兴起了旅游业。

——摘编自刘景华《乡村城镇化:欧洲的经历和经验》

材料二:20世纪20年代,中国国势日衰,乡村更加衰败。进入30年代,由于国内外形势的变化,整个中国农村出现空前未有的危机,一些有识之士掀起了乡村建设运动。著名实业家卢作孚在重庆北碚进行了“乡村现代化”的实验。在此创办了中国西部科学院,修建了四川第一条铁路——北川铁路,兴建工厂,开办银行,开通邮电,创办学校,建立农场。先后开辟出北温泉、小三峡等游览区,使北碚的园林山水、历史文物得到很好的保护。卢作孚的北碚“乡村现代化”取得了一些成就,但整体上说乡村建设运动在当时的中国没有达到预期的效果。

——据《卢作孚与民国乡村建设研究》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明19世纪后期欧洲“乡村改造”和中国20世纪30年代“乡村建设”各自兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括欧洲的“乡村改造”和中国的“乡村建设”的相同点。并指出二者结局不同的原因。

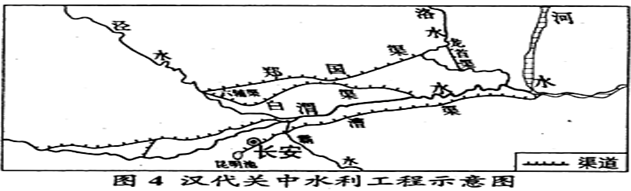

材料一 西安古称长安,地处关中平原中央。汉初,娄敬劝刘邦建都长安时说:“秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之众可具。因秦之故,资甚美膏腴之地,此所谓天府。”汉唐盛时,气候温暖,降水充沛,秦岭森林茂密,关中平原沃野千里。昆明池、曲江池等湖泊星罗棋布,灞、泾、渭等“八水绕长安”,“驰骛往来”,沟通黄河,“漕挽天下”。

——据史念海《汉唐长安城与生态环境》等

(1)据材料一,概括汉唐时期长安作为都城的有利条件。

材料二 唐末以来,随着西北地区的干旱化和国都地位的丧失,西安的河渠池沼逐渐萎缩枯竭,地下水水质下降等问题也日益严重。新中国成立后,人民政府提出把西安从消费性城市转化为生产性城市。在苏联城市规划理论影响下,1953年制定的西安城市20年规划,要求优先保障工业建设,供水、排水等公共设施建设未引起政府足够重视。当时,西安每吨自来水的售价为0.22元,但实际成本为0.35元,差价由国家补贴,此后一直实行这种福利式供水制度。与整个国家的管理体制一致,市区及近郊由城建部门管理,远郊由水利部门管理。后来,全国城市规划会议提出“用城市建设的大跃进来’适应工业建设的大跃进”,加重了城市发展的不协调;城市规划单位被“关、停、并、转”,城市发展自此长期处于无序状态。改革开放以来,西安在治理水问题方面取得了不少成就,但水的问题依然严峻。

——据包茂宏《建国后西安水问题的形成及其初步解决》等

(2)据材料二并结合所学知识,分析说明西安“水问题”的成因。

材料三 1955年洛杉矶发生了严重的光化学烟雾污染事件,两天内因呼吸系统衰竭而死亡的65岁以上老人达400多人。1967年美国国会通过了《清洁空气法》,但没有制定检测标准和强制措施,治理效果有限。1970年4月22日,2000多万民众在全美各地举行声势浩大的游行,呼吁保护环境,促成国会通过《清洁空气法》修正案,并授权政府组建环保局,监督法案实施。这一时期,催化式排气净化器的发明解决了汽油燃烧不完全的问题。按照新的法律,1975年所有汽车全部安装了净化器。同时,以甲醇和天然气代替汽油的新技术,促使石油公司开发了更加清洁的汽油。这些措施被认为是洛杉矶雾霾治理成功的关键。

——据周恒星《洛杉矶雾霾之战》

(3)借鉴洛杉矶雾霾治理的成功经验,为西安“水问题”治理提出建议并说明理由。