材料一 美国是世界上推行城市化的先驱国家。同英国、法国等国一起,美国处于首先品尝到城市工业革命滋味的国家之列。美国经历了两次工业革命,与此同时,美国的城市化进程也出现了两次高潮。1860年至1900年,城市人口占全国总人口的比例由19.8%上升到39.6%,这一速度在美国历史是空前的。到了1920年,城市人口超过了农村人口,城市化率达到51.2%,这标志着美国成为ー个初步城市化国家。

——摘编自杨雁《工业革命时期美国城市化道路评析》

材料二 一直到19世纪40年代后,德国人在工商业经济的招引下,大规模涌向城市。19世纪70年代后,德国开始进入“现代城市化过程的实质性阶段”。1871年,农村人口与城市人口之比为63.9:36.1,1885年为56.3:4,7,1895年为49.8:50.2,到1910年为40:60。同期在各级城镇人口增长中,10万人口以上的大城市的人口增长速度最快。统计表明,1840年普鲁士东部各省的城市化率为22.9%81871年为24.2%,1910年为33.7%。而同期普鲁士西部各省的城市化率分别是25,2%、34.2%和50.7%。

——摘编自刑来顺《德国工业化时期的城市化及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析推动美国城市化进行的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括德国城市化的特点。

材料一:上海当南北航线之要点,东西洋贸易之枢纽,新学输入,风气之开,较他处先。是上海者,诚陶冶人才之文明渊薮也。

——《民立报》1911年7月3日。

材料二:中英《南京条约》规定“开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商品岸。”

——摘自《上海档案》

(1)《南京条约》的签订是源于中英的哪一场战争?战争的结果如何?

材料三:“四围马路各争开,英法花旗杂处来。怅触当年丛冢地,一时都变作楼台。”

——19世纪70年代竹枝词

(2)竹枝词所咏的是何事?其主要依据是什么?

材料四:“19世纪60年代,上海江南制造总局创办,70年代以后,轮船招商局、上海机器织布局等洋务企业的设立,1882年英国人立德尔开设的上海电光公司创立,……1908年吴淞与崇明两地使用无线电通报。”

——摘自《上海档案》

材料五:火树千株照水明,终宵如在月中行。地埋铁管通街市,真个销魂不夜城。

——《申江百咏》

(3)“火树千株”指的是什么?它的发明源于哪次工业革命?

材料六:“在19世纪末20世纪初的社会风尚转变过程中,最明显的莫过于阅报风气的形成。报纸比书籍在传播知识方面具有更大的时效性……”“同一时期,上海居民生活日趋西化,住洋楼,着洋服,吃洋菜,乘洋轿,点洋灯,‘莫不以洋为尚’,西洋话剧、电影、歌舞乃至赛马场、夜总会、舞厅等等进入城市日常生活。”

——《近代文明演变轨迹》

(4)上海人民阅报风气的形成始于哪份中文报刊的创办?其主要价值如何?

材料七:余游上海十余年矣,寓庐属在洋场,耳闻所及见闻逐髁,……此邦自互市以来,繁华景象日盛一日,停车者踵相接,入市者目几眩,骎骎乎驾粤东、汉口诸名镇而上之。来游之人,中朝则十有八省,外洋则二十有四国。”

——葛元熙《沪游杂记》自序

(5)上海近代化是一个复杂的历史现象,请概要评述上海的近代化。

材料一 若从古都变迁的轨迹看,西安,洛阳,开封成横线排列在我国中部,恰好都在渭河——黄河南岸,是古代中原的腹心地区,也是先秦至唐中叶各王朝都城的基本所在区域:而北京则位于华北平原北部,居古代中原的边缘,唐中叶以后,北方战乱时间较长,人口大量减少,经济日且萧条。而秦岭——淮河以南地区比较安宁,经济发展因北方人民避乱迁入而大大加快。开封居黄河与大远河交汇处,比校靠近江淮地区,因此唐以后终于取代西安和洛阳,成为统一王朝都城。元朝和清朝都是边疆民族入主中原以后建立的朝代,两朝都是先取北京,再取华北,在定都北京后统一全国的。此外,对于这些少数民族的统治者来说,北京更贴近他们的故乡,便于保持与故乡的联系,以便保留一条退路

——摘编自吴松弟《中国古代都城》

1912﹣1949年间中国首都的变动

| 定(迁)都时间 | 概况 |

| 1912年1月 | 1月1日,中华民国成立,定都南京,成立临时政府,孙中山就任临时大总统。 |

| 1912年4月 | 2月25日,南京临时参议院正式选举袁世凯为临时大总统;3月10日,袁世凯在北京宣誓就职;4月,中华民国移都北京。 |

| 1927年4月 | 4月14日,国民党中央通过决议:建都南京,成立国民政府18日,南京国民政府成立。 |

| 1937年12月 | 11月19日,《国民政府移脏重庆宣言》发布;12月1日,重庆正式成为中国战时首都。 |

| 1946年5月 | 4月23日,重庆国民政府决定还都南京;5月5日,国民政府首都迁回南京。 |

| 1949年9月 | 9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定,将北平改名为北京,作为中华人民共和国的首都。 |

——据孙宅瓶、蒋顺兴《民国迁都纪实》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代都城变迁的趋势,分析说明影响中国古代都城变迁的主要因素。

(2)根据材料二,归纳1912﹣1949年间中国首都变动的特点。结合相关历史背景,评述1937年和1949年中国首都的变动。

材料

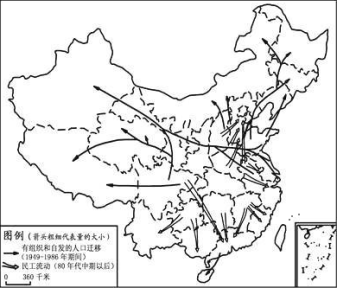

上图是1949年以来我国国内人口迁移的主要流向示意图(→箭头表示1949—1986年期间有组织和自发的人口迁移,

箭头表示20世纪八十年代中期以来民工流动)。指出其中一个时期的一个流向,并加以评述。(要求:观点明确;逻辑清晰;史论结合。)

箭头表示20世纪八十年代中期以来民工流动)。指出其中一个时期的一个流向,并加以评述。(要求:观点明确;逻辑清晰;史论结合。)