材料一 杭城大街,买卖昼夜不绝,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。……如糖蜜糕、灌藕、缎背心、逍遥巾、四时玩具。……画山水扇。……其余桥道仿巷,亦有夜市扑卖果子糖等物……至三更不绝。这批手工业者、商人、小业主构成了宋朝的市民阶层,他们经济富足,有自己独立的价值追求,又有审美趣味和生活情趣,推动了戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等发展。

——摘编自《中国古代史参考资料》等

材料二 田地拒绝他们工作,他们就到工场去找工作……大批出生于乡村的人们终于在伯明翰、利物浦等城市选定了住所……城市化程度的提高固然为工业发展创造了有利条件,但超越发展阶段的城市化也付出了沉重的代价,各种社会问题凸显出来。

——摘编自保尔·芒图《十八世纪产业规模》等

材料三 鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵和中国资本主义的某些发展,中国的封闭状态被打破,被纳入了世界资本主义经济圈,开埠通商城市获得优先发展,布局、性质都发生了相应的变化,即开始向近代城市转化。部分城市成为区域性甚至全国性的经济中心城市,如上海、天津、广州、南京、汉口等大城市。还有一些新型城市的兴起,同铁路的修建有着密切的关系。

——摘编自王辉《近代中英两国城市化及其动因的比较研究》

(1)根据材料一,概括宋代城市的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英国人口由乡村迁往城市的原因及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述近代中国城市发展出现的新变化。

材料一 杭城大街,买卖昼夜不绝,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。……如糖蜜糕、灌藕、缎背心、逍遥巾、四时玩具。……画山水扇。……其余桥道仿巷,亦有夜市扑卖果子糖等物……至三更不绝。这批手工业者、商人、小业主构成了宋朝的市民阶层,他们经济富足,有自己独立的价值追求,又有审美趣味和生活情趣,推动了戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等发展。

——摘编自《中国古代史参考资料》等

材料二 田地拒绝他们工作,他们就到工场去找工作……大批出生于乡村的人们终于在伯明翰、利物浦等城市选定了住所……城市化程度的提高固然为工业发展创造了有利条件,但超越发展阶段的城市化也付出了沉重的代价,各种社会问题凸显出来。

——摘编自保尔·芒图《十八世纪产业规模》等

材料三 鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵和中国资本主义的某些发展,中国的封闭状态被打破,被纳入了世界资本主义经济圈,开埠通商城市获得优先发展,布局、性质都发生了相应的变化,即开始向近代城市转化。部分城市成为区域性甚至全国性的经济中心城市,如上海、天津、广州、南京、汉口等大城市。还有一些新型城市的兴起,同铁路的修建有着密切的关系。

——摘编自王辉《近代中英两国城市化及其动因的比较研究》

(1)根据材料一,概括宋代城市的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英国人口由乡村迁往城市的原因及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述近代中国城市发展出现的新变化。综合上述材料,谈谈你对城市化进程的认识。

材料一 20世纪20年代末30年代初,由一批市政学家倡导、国民政府主导,政界与学界互动,掀起了一场旨在推动城市现代化的“市政改革”运动。中国城市由此正式开始了由传统城市向现代城市的全面转型。“市政改革”重组了中国城市的空间,修了马路,盖了楼房,城市的外在景观开始有了现代气息。“市政改革”建立了新的市制,并以法律的形式加以确立,从而使中国城市作为一个独立的政治单元第一次出现在国家政治版图上。中国“向来重乡治而忽市政”以及城乡合治的传统开始改变,传统城市的功能单一性、政治地位的从属性和与乡村的同一性状态开始改变。城市管理法制化的探索成为“市政改革”的重要组成部分,初步确立了现代化的城市政府体制以及确保这种体制运转的相关机制,如对政府机构及组成人员的产生、权力和义务、议事和办事规则等方面予以规定,并初步建立起制度保障机制。

——涂文学《上世纪三十年代的“市政改革”:人文价值与历史启示》

材料二 1992年后,经营城市成为我国促进经济发展的重要举措。经营城市、培养和提高城市竞争力的内涵包括:形成稳定的经济发展环境,雄厚的市政财源,较高的开放程度,完善规范的规则和秩序,较高的市政管理水平,较强的城市建设的融资能力,一体化的城市土地综合利用体系和体系,安全的和社会环境,完善的产业和服务发展等。在建设管理上,经营城市的观念导致“人治”转向法治,实现建设行为规范化。在城市基础设施建设中,注重制度建设先行,摸索制定出一系列规范建设行为的办法,如项目招投标制、业主负责制、项目监理制、预决算审计制、承包合同制、资本金制、联合审批制等,有力地保证了基础设施建设的各个环节有章可循,有法可依,从制度上保证了工程建设的高质、高效、合理。到20世纪末,中国大陆形成了一批具有竞争力的大城市。

——摘编自《新中国城市建设方针的演变(1949-2001)》

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识,概括20世纪20年代末30年代初中国“市政改革”的特点并分析“市政改革”的历史背景。

(2)与20世纪20年代末30年代初中国“市政改革”相比,材料二中1992年后,中国“经营城市”呈现出哪些新变化?试分析“经营城市”的意义。

材料一:上海当南北航线之要点,东西洋贸易之枢纽,新学输入,风气之开,较他处先。是上海者,诚陶冶人才之文明渊薮也。

——《民立报》1911年7月3日。

材料二:中英《南京条约》规定“开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商品岸。”

——摘自《上海档案》

(1)《南京条约》的签订是源于中英的哪一场战争?战争的结果如何?

材料三:“四围马路各争开,英法花旗杂处来。怅触当年丛冢地,一时都变作楼台。”

——19世纪70年代竹枝词

(2)竹枝词所咏的是何事?其主要依据是什么?

材料四:“19世纪60年代,上海江南制造总局创办,70年代以后,轮船招商局、上海机器织布局等洋务企业的设立,1882年英国人立德尔开设的上海电光公司创立,……1908年吴淞与崇明两地使用无线电通报。”

——摘自《上海档案》

材料五:火树千株照水明,终宵如在月中行。地埋铁管通街市,真个销魂不夜城。

——《申江百咏》

(3)“火树千株”指的是什么?它的发明源于哪次工业革命?

材料六:“在19世纪末20世纪初的社会风尚转变过程中,最明显的莫过于阅报风气的形成。报纸比书籍在传播知识方面具有更大的时效性……”“同一时期,上海居民生活日趋西化,住洋楼,着洋服,吃洋菜,乘洋轿,点洋灯,‘莫不以洋为尚’,西洋话剧、电影、歌舞乃至赛马场、夜总会、舞厅等等进入城市日常生活。”

——《近代文明演变轨迹》

(4)上海人民阅报风气的形成始于哪份中文报刊的创办?其主要价值如何?

材料七:余游上海十余年矣,寓庐属在洋场,耳闻所及见闻逐髁,……此邦自互市以来,繁华景象日盛一日,停车者踵相接,入市者目几眩,骎骎乎驾粤东、汉口诸名镇而上之。来游之人,中朝则十有八省,外洋则二十有四国。”

——葛元熙《沪游杂记》自序

(5)上海近代化是一个复杂的历史现象,请概要评述上海的近代化。

材料一

根据《周礼·考工记》的记载,城市规划的制度和形式是作为国家的基本制度存在的,特别体现在帝王都城的规划建设方面。城市规划的格局作为一种礼制,是统治者控制国家、巩固政权的手段之一,中央集权制度在城市规划中起着决定性的作用。中国古代绝大多数城市的形式是方正的,并且有一条中轴线,这与古代统治者推崇的哲学思想有着密切的关系。例如,隋唐长安、明清北京的城市布局,都有一条从皇宫正门直到都城正南门的宽阔笔直的中心道路作为城市的中心轴线,把至高无上的皇权用建筑环境加以烘托,达到为其政治服务的目的。

——摘编自张健、马青《中国古代城市规划的文化特点》

材料二

19世纪下半叶开始,西方国家城市中各种问题和矛盾集中爆发,各种新的城市规划理论应运而生。欧文、傅立叶等社会改革者提出了以财产公有为基础的全新城市规划。霍华德主张在进行系统的社会改革前提下,建立城乡交融环境优美的分散的城镇群。盖迪斯则把生物社会学、教育学和城市规划学融为一体,创造了“城市学”的概念

——摘编自张京祥《西方城市规划思想史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国都城规划布局的特点,并分析古代中国都城规划中所体现的价值诉求。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与古代中国都城规划相比,19世纪下半叶以后西方国家对城市规划理论的发展,并分析其原因。

材料一 杭城大街,买卖昼夜不绝,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。……如糖蜜糕、灌藕、缎背心、逍遥巾、四时玩具。……画山水扇。……其余桥道仿巷,亦有夜市扑卖果子糖等物……至三更不绝。这批手工业者、商人、小业主构成了宋朝的市民阶层,他们经济富足,有自己独立的价值追求,又有审美趣味和生活情趣,推动了戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等发展。

——摘编自《中国古代史参考资料》等

材料二 田地拒绝他们工作,他们就到工场去找工作……大批出生于乡村的人们终于在伯明翰、利物浦等城市选定了住所……城市化程度的提高固然为工业发展创造了有利条件,但超越发展阶段的城市化也付出了沉重的代价,各种社会问题凸显出来。

——摘编自保尔·芒图《十八世纪产业规模》等

材料三 鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵和中国资本主义的某些发展,中国的封闭状态被打破,被纳入了世界资本主义经济圈,开埠通商城市获得优先发展,布局、性质都发生了相应变化,即开始向近代城市转化。部分城市成为区域性甚至全国性的经济中心城市,如上海、天津、广州、南京、汉口等大城市。还有一些新型城市的兴起,同铁路的修建有着密切的关系。

——摘编自王辉《近代中英两国城市化及其动因的比较研究》

(1)根据材料一,概括宋代城市的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代英国人口由乡村迁往城市的原因及影响。(答题时先归纳英国人口由乡村迁往城市的原因,再由原因来具体分析影响,至少答两个方面的影响)

(3)根据材料三并结合所学知识,概述近代中国城市发展出现的新变化。综合上述材料,谈谈你对城市化进程的认识。(答题时注意明确明近代中国城市发展出现的新变化找准材料定位和所学知识相结合得出认识,至少从两个方面作答)

材料一:根据《周礼·考工记》的记载,城市规划的制度和形式是作为国家的基本制度存在的,特别体现在帝王都城的规划建设方面。城市规划的格局作为一种礼制,是统治者控制国家、巩固政权的手段之一,中央集权制度在城市规划中起着决定性的作用。中国古代绝大多数城市的形式是方正的,并且有一条中轴线,这与古代统治者推崇的哲学思想有着密切的关系。例如,隋唐长安、明清北京的城市布局,都有一条从皇宫正门直到都城正南门的宽阔笔直的中心道路作为城市的中心轴线,把至高无上的皇权用建筑环境加以烘托,达到为其政治服务的目的。

一

——摘编自张健、马青《中国古代城市规划的文化特点》

材料二:霍华德是英国的社会改革家。他的《明日的田园城市》被西方公认为是一本经典的城市规划理论著作。他直接针对19世纪英国的各种社会问题,提出兼具城市和乡村优点的田园城市理论。他充满激情地说:“这种该诅咒的社会和自然的畸形分隔再也不能继续下去了,城市和乡村必须成舟,这种愉快的结合将进发出新的希望、新的生活、新的文明。”

——摘编自秦红岭《理想主义与人本主义:近现代西方城市规划理论的价值诉求》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出古代中国都城规划布局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出霍华德田园城市理论形成的历史背景。

(3)综合上述两则材料并结合所学知识,比较古代中国都城规划与近代西方城市规划中折射出的不同价值诉求。

城市化,是指人口、用地和经济、文化、生活模式由农村型转向城市型的过程,是衡量一个国家现代化发展水平的重要指标之一。

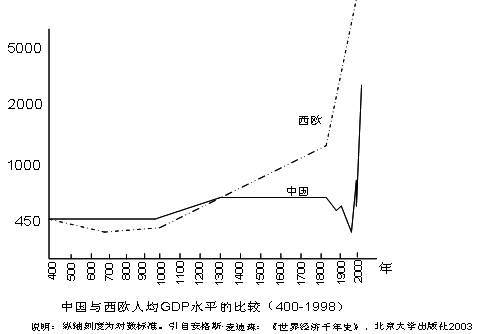

材料一 中国与西欧人均GDP水平的比较(400-1998年)

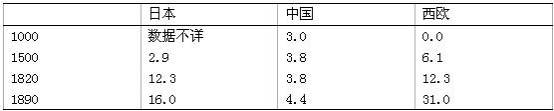

表 1000-1890年日本、中国和西欧居民达到1万人的城镇人口的百分比

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版,第28页

材料二 14世纪但丁、彼特拉克、薄伽丘等文艺复兴旗手高擎人文主义大旗,┉┉提倡个性解放以反对封建制度对个性的束缚。他们的声音如巨人登高一呼,很快就在阿尔卑斯山上南北各大城市中心激起雷鸣般的反响和回音,震撼了欧洲大地。┉┉但丁谢世二百年以后,中国出了个李贽,敢于反对以孔孟之道为“万事之至论”——似乎与西欧的人文主义有些相似,但却如荒野的孤鸿哀鸣,未能激起任何群众性的回响。┉┉李贽之后,有顾炎武、王夫之等人,也都阐发过颇有时代新意的哲学和社会思想。但是他们和李贽一样,只是在很小的知识圈内有一定影响,未能像西欧文艺复兴那样在各大城市中心激起一个群众性的波澜壮阔的、反封建的文化运动。

——庞卓恒等著《史学概论》

材料三 从19世纪中叶到20世纪初,在国内外因素的交互作用之下,中国的城市有了快速的发展,出现了若干近代化程度较高的中心城市。上海从市政建设与管理、上海士绅自治运动,到上海人的行为方式、婚丧嫁娶礼仪的变化,多有西方的影响;编制门牌号码、人车分道、文明婚礼、实行夏时制、选举市花、选举上海小姐……,不是仿照租界就是学自泰西。……许多早期城市的公共工程大多为西方商人所创办与控制---使得这些城市具有浓厚的西方印迹和色彩。许多人往往把他们看成是西方城市的缩影。

——翟志宏《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》

材料四 19世纪60-70年代,上海乡民谓电线有碍风水,而将英商在吴淞-上海间所架设的电报线之“电杆悉行毁去”;一些保守旧官员也把同期外人在沪架设之电线、所修之铁路斥为“惊民扰众,变乱风俗”……而在一些传统城市,这种反应更为强烈。北京在20世纪初刚刚引进自来水与电力照明的时候,社会上就流行着一些谣言,认为“北京新的供水系统是外国人布下的圈套,供应的水是腐败的”;电力是外国人的鬼魂,西方人的阴谋,一些电力事故则被当作这一诡计和幽灵的最好注解而被大肆宣扬。

——翟志宏《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》

材料五 珠江三角洲位于广东省中南部,是中国的南大门,也是我国经济最发达的地区之一。改革开放后,农村经济体制改革、大力发展乡镇企业和实行对外开放等政策的推行,极大地促进了珠江三角洲城市化的进程,城市人口增加,全区城市由5个增至23个,城市化水平达到52.7%。

——《岳麓版必修II经济成长历程》

(1)依据材料一,概括表中国城市化进程与西欧相比的变化轨迹。并指出图与表的内在关系。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析李贽等人的思想未能“激起一个群众性的波澜壮阔的、反封建的文化运动。”的原因。

(3)依据材料三、四分别概括当时市(乡)民对待西方文明成果的态度,并结合所学知识分析其主要原因。

(4)依据材料五并结合所学知识,概括当前我国城市化进程中出现了哪些趋向?

(5)综合上述材料,你对城市化建设有哪些认识?