| A.中国共产党取得抗战领导权 |

| B.土地政策影响政权的建设 |

| C.抗日民族统一战线得以确立 |

| D.根据地民主政治有所发展 |

| A.抑士扬庶,以平衡社会矛盾 |

| B.科举未能改变庶族的政治地位 |

| C.门第仍然是选官的唯一依据 |

| D.科举制使社会上下流动性减弱 |

| A.导致了人才匮乏的局面 |

| B.消除了血缘、地域观念 |

| C.杜绝了吏治腐败的现象 |

| D.客观上有利于社会公正公平 |

| A.历史上不同时期对民主制的反应不尽相同 |

| B.苏联解体和东欧剧变意味着集权制的失败 |

| C.不同社会背景影响着对民主制的价值评估 |

| D.民主制是被人类历史证明的最完美的制度 |

| A.工人阶级是推动英国民主进步的主要力量 |

| B.英国的资产阶级代议制民主制度日益完善 |

| C.英国工人运动坚持改良主义的特色 |

| D.英国工人阶级的阶级意识日趋薄弱 |

| A.议会选举改革成为当务之急 |

| B.民主和专制的斗争依然存在 |

| C.下议院权力呈日益扩大趋势 |

| D.国王执政的合法地位受质疑 |

| 重要事件 | 发展趋势 | |

| A | 1787年宪法颁布、颁布《中华民国临时约法》 | 民主化,法律化、制度化 |

| B | 英国颁布《航海条例》、瓦特改良联动式蒸汽机、明清中国资本主义萌芽产生 | 工业化、市场化、全球化 |

| C | 《社会契约论》出版、《船山遗书》 | 理性化、科学化 |

| D | 新兴城市的出现、“父母之命媒妁之言” | 理性化、城市化 |

| A.A |

| B.B |

| C.C |

| D.D |

| A.自然法和人定法存在区别 |

| B.人定法必须符合自然法精神 |

| C.罗马法要体现维护正义 |

| D.古希腊的立法标准和本质 |

材料一:先秦时期的“人”与“民”是两个对立的阶级。甲骨文的“7”(人)像人垂手侧面站立形,表示一个懂得鞠躬、谦逊,有修养的人;甲骨文的“呷”(民),像被用一刃刺瞎眼睛(或低眉顺目)的人,“盲其一目以为奴征”(或在人面前恭顺),即“民”为奴隶,被认为是蒙昧无知、不曾开化,没有道德可言的群氓。

周秦以来“民”渐渐演变成了一个与“君主、群臣百官”相对应的字。“民”因其无知,就需要政府进行调教、驯服,教化。古代将管辖一方的官员称为放牧者,“民”就如同牛羊是官员们的放牧对象。

19世纪末20世纪初,西方“人民主权”理论,对中国产生较大影响。“人民”已经不再是懵懂、糊涂、任人支配的代名词,而是拥有权力、发表意见、参与政务的新主体。孙中山认为“专制国以君主为主体,人民皆其奴隶,共和国以人民为主体…国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆也。

——摘编自万齐洲、冯天瑜《“人民”词义的变迁》

材料二:希腊城邦(polis)是政治(politics)的词根,公民(politest)形成于城邦的政治生活中,即“属于城邦的人”,不包括妇女、侨民及奴隶,“凡有权参加议事和审判职能的人,我们就可以说他是那一城邦的公民”。人是城邦权利的主体,城邦属于全体公民所有。古希腊、罗马最初都是只有贵族才有公民权,平民经过斗争,公民范围扩大,不再局限于出生而可由授予获得(卡拉卡拉敕令)。

文艺复兴、宗教改革激发了欧洲城市市民平等意识的觉醒,市民逐渐演变为近代西方的公民。近代西方公民的选举权、参政权也是随着社会的发展,逐渐扩展其范围的。

——摘编自《西方“公民”概念演变的历史考察》《论述西方当代的选举制度》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述中国先秦至晚清时期“人民”的含义的变化和西方自古以来公民政治发展变化的趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国“人、民”的含义变化及西方公民政治发展的原因。

10 . 阅读材料,充成下列要求。

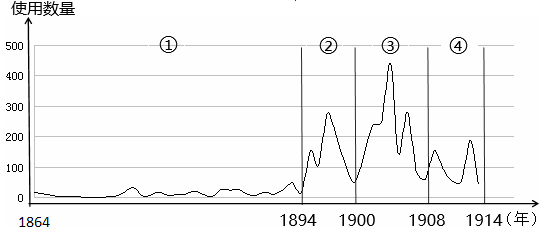

材料1864—1914年间民主一词使用数量的统计曲线

根据材料,任意提取两个阶段近代社会民主观念发展状况的历史信息,并结合所学知识加以说明。(要求:语言简练,说明理由充分,符合史实。)