| A.中国人民争取国家主权斗争的推动 |

| B.第一次世界大战后世界秩序重组 |

| C.新文化运动促进了马克思主义传入 |

| D.亚非拉民族解放运动高涨的推动 |

| A.完全受到西方列强控制 |

| B.力图树立外交自主形象 |

| C.开始采用西方政治制度 |

| D.逐步适应近代外交形势 |

材料一 “大一统”理念影响下的中国对外关系,一切政治关系皆为内政,没有“国家间”外交,没有与中国平行的、多元的国家观念,“四海之内莫不为郡县,四夷八蛮咸来贡职”。只有君临天下的一元等级世界秩序:中国居天地之中心,以控周边的万邦属国。华夷之辨理论指导下的中国对外关系,确立了华夏民族在文化上的自信心和优越感,进而形成了对外关系格局里中国居高临下、傲视万国的情势。怀柔远人指导下的对外关系,是一种对外国单方面施恩、关怀的体现。

文:朝贡、贸易、通过使节团传播先进文化、教授接纳留学人员。武:军事打击;实质是以文化感召为导向的军事基础型外交活动。体制:天下体系——君臣关系,强时为君,弱时为臣。中国处于儒家文化共同体的核心位置,既保有道德和法律上的至尊,又能以军力保护诸国,同时在外敌入侵时由邻国充当挡箭牌,为中国争取缓冲时间,实际上也是一种精密的国际安全体系。

——《古代中国的世界观与清政府的三项外交原则》等

材料二 19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处理对外事务的机制,根本无法满足西方国家想要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括办理对外交涉、通商等事,凡与洋务有关者,比如修建铁路,开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生,管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗、国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化并做简要评价。

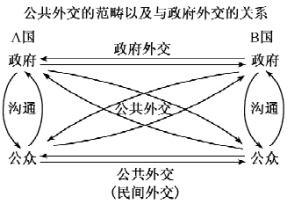

| A.“九二共识”属于公共外交 | B.中美建立外交关系始于公共外交 |

| C.公共外交与政府外交相互影响 | D.各国政府外交的原则是开放兼容 |

材料:在某种程度上,国家的外交活动可视为是在维护自身对国家形象的认知行为。纵观中国外交史,国家形象认知的主体是中国历朝历代的“精英阶层”;因此,中国外交史可视为一部“政治精英”基于国家形象的理解而有所作为的对外交往史。在朝贡体系中,中国千百年来树立起来的辉煌国事形象深入人心,外交过程中封建王朝时刻在维护这个辉煌的国家形象,并且这一形象深深影响着近代、现当代国人的心理。

……中国的崛起一直有着一条重要的规律——曾经处于并意在重新回到东亚地区主导国地位,而且这条规律在外交史和当代国际政治中得以体现。

——摘自马也《中国近现代外交史中体现出的国家战略》

根据材料并结合所学中国史知识,围绕“国家形”自拟论题,进行论证。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述通畅)

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料在古代,周边的国家和部族常被视为“藩属”或“夷狄”,需定期向中央王朝朝贡。近代以前,中国一直没有真正的外事机构。1844年,清政府按照列强的要求设置“五口通商大臣”办理各国通商事务。1861年,总理各国事务衙门在京设立,职务由亲王或军机大臣等兼任。1901年,总理衙门改为“外务部”,成为常设机构。1912年3月,陆征祥改外务部为“外交部”,并把驻外使领馆改为专业机构、从事外交的人员为职业外交官。抗战爆发后,中国政府积极参与国际“首脑外交”。1943年11月,蒋介石出席开罗会议,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”。

依据材料,概括中国近代对外交往发生的变化。

材料一 “丝绸之路”中的“丝绸”一词,已不再是商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号,所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”。通过丝绸之路原产域外的葡萄、苜蓿、胡麻、琉璃、地毯等商品货物也传入中国。从汉朝以来,东罗马、阿拉伯、印度的医药、音乐、歌舞、历法等外来文化技艺大量涌入中国。另一方面,造纸术、印刷术、火药和指南针逐渐传至西方,反映了中国对世界文明发展的巨大贡献。

——耿昇《丝绸之路研究在中国》

材料二 唐朝时陆上丝绸之路相当繁荣,不仅继续着汉代以来的陆上交通,而且沿天山南北还开辟了新的道路。迨至宋代,北方游牧民族的压力使得陆上交通常遭阻滞,以致逐渐衰落。伴随经济重心逐渐南移,丝绸、茶叶和瓷器等多产于东南沿海地区。同时宋代造船和航海技术日臻发展完善。在古代特定的政治经济背景下,陆路的地位被海路取代在所难免。

——陈潮《重新审视海上丝路的开拓》

材料三 从16世纪中叶至19世纪初叶,海上丝绸之路繁荣,形成了由广州起航的七条国际航线。其中从中国通过海上丝绸之路运往欧洲的商品主要是生丝、绸缎、瓷器、茶叶等。由里斯本到广州的商品以白银为大宗,仅1585~1591年,经澳门运入广州的白银达20万两。17世纪初,中国广州金银的价格比为l:5.5~l:7,而欧洲等地金银比价为l:16,欧洲商人把大量的白银输入从而换取中国的黄金,运回西方。

——孙继亮《海上丝绸之路的发展与明代银本位制度的确立》

材料四 习近平总书记发表重要讲话强调,丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议顺应了时代要求和各国加快发展的愿望,提供了一个包容性巨大的发展平台,具有深厚历史渊源和人文基础,能够把快速发展的中国经济同沿线国家的利益结合起来。

——新华网北京2015年1月6日电

(1)根据材料一,说明丝绸之路上中外交流的特点。结合所学知识,指出四大发明对欧洲产生了哪些影响?

(2)根据材料二,指出唐宋时期丝绸之路发生的变化并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳这一时期海上丝绸之路繁荣的原因。

(4)综合上述材料,谈谈你对材料四中观点的认识。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清楚。)

| A.推动西学东渐的出现 | B.说明中英两国平等建交 |

| C.促进中国外交近代化 | D.表明清政府走向民主化 |

材料 一战爆发时,外交部参事伍朝枢建议中国最好避免直接同日本交涉包括山东问题在内的许多外交纠纷,力争将包括日本侵略问题在内的一切事端提交战后和会讨论、裁决。设法以战胜国身份参加战后和会,成了当时中国政府和民间人士主流的心愿和努力目标。但在日本的极力反对下,中国政府寻求参战的外交努力告败。有鉴于此,梁士诒向中央政府提出了“以工代兵”的战略构想。以工代兵,即以华工为杠杆,寻求国家利益的最大化,成了中国政府外交政策的头等目标。1917年对德、奥断交宣战后,中国政府开始以官方名义鼓励华工出洋,帮助解决协约国面临的劳务困难。可以说,中国是通过赴欧华工这支特殊的队伍参加战争的。中国的战胜国地位,是赴欧华工用生命换来的。巴黎和会期间,中国的外交方略从“赖美为助”、“倚仗各国”主持公道,转向依据国际法独自抗争维权……它不但改变了中国近代外交“始争终让,几成惯例”的懦弱形象,而且初步向世界展示了中国现代外交维权抗争、锲而不舍的顽强斗志。

——摘编自宋德星《赴欧华工:一战中的特殊军团》等

(1)根据材料,指出中国政府派华工参战的目的,并结合所学知识概括从巴黎和会召开到和会期间中国外交方略转变的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价中国在巴黎和会上外交方略的转变。

材料一 为了在国际舞台上打开新局面,列宁领导的苏维埃政府参加了热那亚会议。1921年10月28日,苏维埃政府向英、法、意、日、美五国政府发出照会,指出在经济上同他们合作是本国政策的主要目的之一。按照列宁的指示,苏俄代理团长契切林在会议上声明:“俄国代表团到这里来是要在互利、平等和充分的、无条件的相互承认的基础上同资本主义各国实行经济合作。”同时指出:苏维埃国家准备在经济上对外实行开放政策,把几百万俄亩最肥沃的土地,以及一部分森林、煤炭、矿山资源租让给外资经营开发。

苏维埃代表团在列宁直接指导下,运用机智灵活的外交策略成为热那亚会议的胜利者,打开并进而巩固了和平共处的国际外交新局面。会后,英国、意大利、法国等与苏俄建立了外交关系。

——摘编自李宗楼《列宁的外交思想和苏俄的对外政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析列宁外交策略的影响。

材料二 邓小平花费大量时间接待外宾,特别是发达资本主义国家的外宾。在与来访者的交谈中,他总是引导他们谈一些与双方切身利益有关的问题……在这些谈话中,邓反复强调三点:第一,十年动乱已经结束,而且不会重演;第二,中国的发展需要有一个和平的国际环境,中国愿为维护世界和平而努力;第三,中国需要向其他国家学习,但中国要保持政治和经济上的独立。

邓小平是一位外交天才。他对于全球能否继续保持和平,持比较乐观的态度;在谈到中国对解决地区冲突与内部冲突的态度时,他主张用和平的手段加以解决,而不是一味地强调革命;在谈到中国的对外经济政策时,他主张对外开放,而不是自给自足。他指出南北双方建立经济关系,不但不会引发战争,反而会造成彼此的相互依赖,促进双方的友好合作。

——摘编自伊文思《邓小平传》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括邓小平外交思想的特点并分析其形成原因。

(3)综上,概括列宁和邓小平外交思想的共同理论价值。