| A.表明对外开放格局逐步形成 |

| B.意在了解国外经济建设经验 |

| C.反映了对外战略的根本转变 |

| D.促成了外交关系的重大突破 |

| A.中国逐渐与世界接轨 | B.中国被迫放弃闭关锁国 |

| C.中西文化的碰撞与融合 | D.提高了中国的国际地位 |

材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,并分析原因。

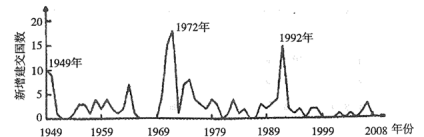

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(2)从1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选两次,分析促成建交高峰的国内外因素。

| A.外交的主动性前所未有 |

| B.成为新的国际秩序的缔造者 |

| C.国际地位得以空前提高 |

| D.外交由反应式转变为主动式 |

材料 自世界交通以来,人类对于国家之观念,大别为三种:

一、以国不存在谓不必要者、以为人类之平福,发生于互助,互助者,人与人之关系,而家,而市,而国,而邦,皆不过一种历史上之过渡,然以经济制度之关系,而国家一物,乃为人类互相残杀之根本,是谓级端之“大同主义”。

二、承认自己国家之存在,而同时以同等之理由,承认他人国家之存在,而尊重之者。法国卓莱氏所谓“大国家主义”者也。

三、承认自己国家之存在,而同时否认他人国家之存在,以为他人国家之存在,根本上与自己国家存在不相容。此则近世所谓德国学派之“国家至高主义”者也。

——蒋百里《国防论》(1937年)

评析材料中的国家观念(任意一种或全部),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观念,特论有据,论证充分,表述清晰。)

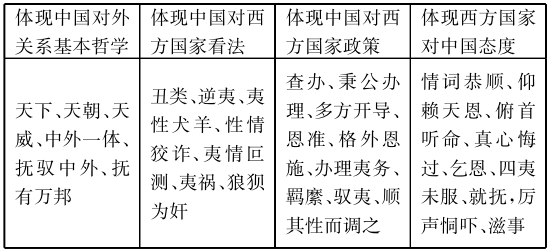

| A.外交带有中国传统特色 |

| B.遵循近代国际外交惯例 |

| C.面临外来侵略妥协退让 |

| D.政治上依附于西方国家 |

材料一 在“溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”的古代中国,几乎从来没有受到过真正强大的文明挑战,始终相信自己是天下的中心,凡是周围的国家,中国人就相信他们文明等级比我们低,应当向我们学习、进贡、朝拜。天朝只看重藩属是否归顺,而轻视疆土划分。

历代王朝认为模糊波动的边界反而有助于鼓励蛮夷的慕化之心,清晰稳固的边界却会阻断华夏文明价值的扩张,疆域往往中心清晰而边缘模糊。“朝贡体系自汉末就得到了确认,并在此后成为中国处理对外关系的定制,一直沿用到19世纪中后期。”中国近代之前主要以列封藩邦属国的形式巩固边关。

——摘编自葛兆光《关于近世民族主义思想的一个远缘》

材料二 19世纪中叶后,清王朝面临强敌窃边的边疆危机。1865年,薛福成先后追随洋务派曾国藩、李鸿章,担任其幕僚,长期办理洋务外交,得以了解和学习西方外交理念及其运作方式,外交思想逐步近代化,在与英国进行西南边界勘定和界务谈判中,明智而务实的薛福成抛弃传统的“天下——王土”观念,代之以“寸土必争”的领土主权意识。1892年,薛福成与英国就滇缅边界划分进行了多次谈判,援引国际公约,收回了滇边部分领土和权益,他还力请朝廷选将练兵,切实加强西南边境的军事防卫。西南地区从王朝国家的“藩篱”,变成了与内地“唇亡齿寒”的边防要地。中法战争后,清王朝分别与法、英勘定滇缅、滇越、粤越以及西藏与尼泊尔、东北与日朝之间的边界线,这些较为清晰的现代民族国家间的边界线,意味着传统的属国或朝贡关系最终裂变。

——摘编自林开强《清王朝国家疆域边界意识简析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代与近代中国两种疆域边界观念的不同,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国国家疆域边界意识的积极意义。

| A.外交主动融入世界 |

| B.外交艰难向近代转型 |

| C.近代外交的屈辱性 |

| D.奉行传统外交理念 |

| A.鸦片战争后清政府拒绝修约要求 |

| B.义和团运动时期的“扶清灭洋” |

| C.民国时期发起“改订新约运动” |

| D.新中国初期“打扫干净屋子再请客” |

| A.对外交流促进知识结构更新 |

| B.造纸术促进了书籍的流传 |

| C.探知外部世界成为社会共识 |

| D.经济发展推动对外交流兴盛 |