1793年乾隆皇帝接见马戛尔尼使团后,在给英方的回信中说:咨尔国王,远在重洋,倾心向化。朕披阅表文,词意肫恳,具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许。尔国王表内恳请派一尔国之人住居天朝,照管尔国买卖。此则与天朝体制不合,断不可行。……又据尔使臣称,欲求相近珠山地方小海岛一处,商人到彼,即在该处停歇,以便收存货物。天朝尺土俱归版籍,疆址森然。即岛屿沙洲,亦必划界分疆,各有专属。此事尤不便准行。

——摘编自《清实录》

(1)根据材料,指出英使马戛尔尼向乾隆提出了哪些要求?

(2)乾隆帝拒绝马戛尔尼所提要求的理由是什么?

(3)有学者认为,双方的此次交涉是“两个聋子之间的对话?”,谈谈你对这句话的理解。

材料一会议应将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该让它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。我们必须做的事情是寻找某种办法使我们可以有分歧而又不成为战争中的敌人。

———整理自周恩来在某次国际会议上的演说

材料二2013年3月22日,国家主席习近平在访问俄罗斯时强调,中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴……面对复杂多变的国际形势和依然严峻的国际经济环境,中俄要更加紧密地加强全方位战略合作。……密切在国际和地区事务中协调配合,坚决维护两国共同的战略安全,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则,维护二战成果和战后国际秩序,维护国际公平正义,促进世界和平、稳定、繁荣。

———2013年3月中国经济网报道

(1)材料一反映的是周恩来在哪次国际会议上的演说?根据上述材料并结合所学知识,分析这次国际会议对中国的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立后与苏联、俄罗斯的关系发生的变化,并简析变化的原因。

| A.玄奘西行凿通了中原与西域交通 | B.佛经翻译丰富了中国文化的内涵 |

| C.雕版印刷术促进了佛教文化传播 | D.丝绸之路从汉至唐长期保持畅通 |

| A.向西方学习成为共识 | B.仍以中体西用为外交指导思想 |

| C.外交近代化步履维艰 | D.对西方文化从抗拒到被迫接受 |

材料一 天津谈判中,中方谈判者桂良说,外交使节驻京于天朝体制不合。对此额尔金的助手李泰国直截了当地宣称:“你们将肯定会看到,这项条款既对我们有好处,也将对你们有好处。良药固然苦口,但后效极住。我的态度越是严厉,我对你们的贡献就越大。”1858年6月11日,李泰国警告说,除非即日接受条款,否则将进军北京。桂良别无他法,只得同意让英国外交代表驻京。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二 中国驻外使馆设立后,又相继在一些国家的商埠设立领事馆,以保护中国侨民的利益。光绪三年清延采纳驻英公使郭离焘的建议,首先在新加坡设立领事馆。……清廷于光绪十九年采纳薛福成的建议,为照顾旅外侨商归国居住方便,废除了海禁旧例,颁布新章程,允许“良善商民无论在洋久暂,婚婴生息,一概准山出使大臣或领事馆给予护照。任其回国谋生,置业与内地人民一律看待,并听其随时经商出洋”。

——摘编自张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料三 新中国采取了两种建交方式,一是对苏联和东欧国家(除了南斯拉夫)采取承认即是建交的方式,二是对资本主义国家采取先谈判后建交的方式,“你对我好,我也对你好;你对我不好,我也对你不好”。关于对待新兴民族独立国家的态度,1949年12月,毛泽东针对缅甸要求与新中国建交的问题指出,要先谈判后建交,认为这是“完全必要的,对一切资本主义国家都应如此”。

——摘编自任晓伟《新中国建立后毛泽东对国际政治的认识演进和中国外交战略的调整》

(1)根据材料一、二,指出清朝外交的变化趋势,并结合所学知识加以简要评述。

(2)根据材料三,概括新中国建交方式的特点。结合所学知识分析其对中国的影响。

材料一 1784年以前,美国与中国没有直接往来。尽管美国人对中国非常陌生,但也还大致形成了对中国的初步印象,把中国看成一个文明礼仪之邦,表现出尊敬和羡慕,这一时期美国人的中国形象是积极和美好的。1784年“中国皇后号”来华后,美国人开始有机会亲眼目睹中国的“庐山真面目”,他们发现眼见的中国与耳闻的中国相去甚远,顿令第一批美国商人产生一种失望感。

材料二 “我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”……长期以来一直备受美国蔑视和施舍的中国迎来了最佳时光……其影响至今仍清晰可见。

材料三 伴随着朝鲜战场烽烟四起,成吉思汗的好战形象重新在美国人脑海中浮起中国被视为莫斯科的“傀儡”和忘恩负义的“侵略者”。中国在美国的形象也进入了一个新的历史时期。

——皆据王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪1950)》

(1)阅读材料一,指出“中国皇后号”来华后,中国社会的哪些现象可能“令第一批美国商人产生一种失望感。”?

(2)材料二反映了哪一时期美国人的中国观?简要分析这一时期美国人的中国观形成的原因。

(3)阅读材料三,指出这一时期美国人的中国观,并简述其形成的历史背景。

(4)谈谈你对“美国人中国观”的认识。

材料 鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,对中国近代外交进行简要评价。

材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,并分析原因。

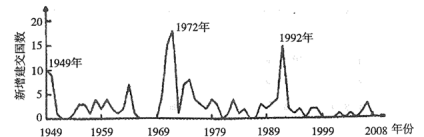

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(2)从1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选两次,分析促成建交高峰的国内外因素。

材料一 早在罗马共和国末期(公元前1世纪)汉朝与罗马帝国就有了经济上得往来。公元2世纪以后,罗马对中国汉朝丝绸的需要量越来越大,丝绸成了罗马市场上的畅销商品。史学家马塞利阿努斯说:“以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。”

——郭小红《古罗马向东方的探索与丝绸之路》

材料二 (大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。”

——《后汉书西域传》

材料三 1944年法国学者马勒莱发掘越南南部古海港奥克.艾奥遗址,认为其为东西海上交通的中继站。发掘出的中国物产包括西汉的规矩镜、东汉三国时期的八凤镜等,罗马特产包括152年和161~180年发行的罗马金币,这些金币以及罗马或仿罗马式金银装饰品、雕像中安敦时代的风格,表明二世纪中后期是罗马帝国与东方交往的高潮时期。

(1)汉朝与罗马帝国是当时世界上的两大强国,两国官方都有建立直接交往的愿望,根据材料一、二和所学知识分析这一愿望长期未能实现的原因,指出公元2世纪两者的交流出现的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,概括罗马帝国与汉朝的交流产生的影响。

材料一 朝贡制度从内部而言是中原王朝与周边少数民族及其民族政权之间的关系,从外部而言则是中原王朝对本国以外其他藩属国及国家之间的政治关系。朝贡制度是索主国中国与东亚各藩属国之间政治秩序维护的主要手段,在古代东亚地区具有重要地位,正如斯塔夫里阿诺斯所指出:“纳贡是古代中国人唯一承认的处理国际关系的形式。中国周边属都要对中国进行朝贡包括纳税、进贡方物等等。对此类朝贡中国各封建王朝也给予了相当丰厚的回赐。朝贡制度始于西周,至明朝达到鼎盛。朝贡国向明朝称臣采用明朝年号年历等;明朝政府则对其国王予以册封、赏赐。有些朝贡国在王位继承过程中出现的逆现象以及不守华夏礼节等问题,明朝政府多以发布谕令并遣使责问,同时对“却贡”等行为进行动诚和惩罚,而不是粗暴地干涉其内政。

——据陶继波《明清时期东亚朝贡制度变迁略论》等整理

材料二 公元前241年,第一个罗马行省西西里行省建立。罗马对第一块海外领土”(印西西里行省)的管理,俨然是一副大国统治者的模样它拒结给予西西里行省“平等盟员”的身份与权利,而是公然室称西西里行省是“罗马国家的领土”,从而开启了赤裸裸吞并被征服地区的领土并削被征服民族的霸国强权政治的先河。公元前227年,罗马国家的首批行省总督上任,标志着罗马行省管理体制正式建立,到公元前1世纪和公元1世纪时,地中海世界的施大多数地区都建立了罗马行省。后来随着罗马化的深入,越来越多的行省居民取得了完全的或不完全的公民权,直到公元212年所有罗马居民都取得了公民权这样所有罗马行省的居民在法律上都是平等的。这种关系反映在法律上则是罗马法在市民法和万民法统一以后,逐渐成为适用于平等主体之间关系的法律。

——摘编自朱景文《古代中国的朝贡制度和古罗马的海外行省制度——中华法系和罗马法系形成的制度基础》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代朝贡制度的特征,并从国际关系的角度做简要评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出古罗马的行省制度和中国古代的朝贡制度在处理与周边国家关系模式上的不同之处,并分析两种模式长期存在的原因。