| A.从“一边倒”到和平共处 |

| B.从中美敌对到中美建交 |

| C.从区域对抗到全球合作 |

| D.从革命外交到务实外交 |

| A.开始抛弃传统“蛮夷观” |

| B.用近代外交法则维护利权 |

| C.成功捍卫了国家主权 |

| D.避免了不平等条约的签订 |

| A.对外开放政策实行 |

| B.中苏关系不断恶化 |

| C.外交新局面的开创 |

| D.外交政策回归理性 |

材料一 古代中国,中原王朝的统治者和信奉儒家学说的学者都认为,中国是天下的中心,文明的中心,中心之外,便是四夷。国内统治秩序范畴的君臣等级关系,被中国的统治者逐步地运用到了处理中国和东亚各周边国家的活动中。册封与朝贡是最基本的行为模式。蛮夷小国在与中原王朝保持这种特殊关系的同时也可以得到不少的好处,例如经济上的互市贸易、朝贡之后的丰厚赏赐;安全上可以依仗中原王朝的强大实力;政治上得到中原王朝的册封,从某种意义上印证了其政权的合法性与权威性。中原最高统治者也希望通过与周边诸国的封贡关系来建立自身的藩篱和屏障。

——摘编自《古代中国外交思想的理想主义与现实主义碰撞》

材料二 有研究认为,近代以来,中国被动地卷入世界体系,面对的是不断的失败和挫折,中国对世界问题很少发言。一战爆发后,1917年,中国对德宣战。可以认为,参战标志着中国外交政策从消极回避到积极参与发生了一个重大转变。参战使得中国获得了加入战后和会的机会,中国能够参加巴黎和会,阐明自己的观点,在国际舞台上出色的亮相,其本身便是很重要的。一战后,中国作为战胜国力图抓住时机争取独立、自主和平等的国际地位,一场场前所未有的争国权的斗争充分表明了北洋政府外交思想与实践已进入新时期。

——摘编自《近代中国外交史上一个被忽略的重大转变》

材料三 1953年斯大林去世后,苏联对外政策流露出寻求缓和的端倪。1954年4月举行了日内瓦会议。日内瓦会议是中华人民共和国首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的一次重要会议。会上,新中国发挥了重要作用。

(1)材料一反映了古代中国怎样的外交观念?依据材料并结合所学,概括这一观念产生并得以维持的原因。

(2)依据材料二,概括北洋政府的外交发生了什么变化?结合所学,指出在北洋政府时期,有哪些促进中国近代化的活动?

(3)依据材料并结合所学,分析日内瓦会议召开的背景。综合上述材料,你能得到哪些启示?

| A.中国国际地位有所提高 |

| B.清政府放弃天朝上国观念 |

| C.传统外交观念发生转变 |

| D.中国的民族意识开始觉醒 |

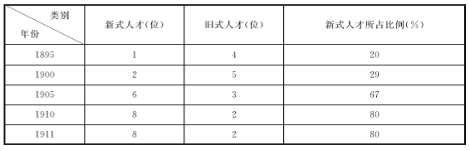

该表表明

| A.新式教育培养了大量外交人才 |

| B.清政府重视推行西式教育 |

| C.清政府外交的近代化程度提高 |

| D.洋务派控制了清政府外交 |

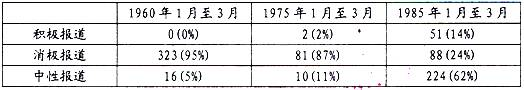

材料一 《人民日报》对美报道语态所占比例对比统计

(1)据材料一指出中国媒体对美国形象的塑造发生了怎样的变化?并结合所学分析促成这种变化的原因。

材料二:历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

(2)比较图一、图二,提取两项关于中国秦朝和古代希腊差异的信息,并结合所学知识予以说明。

材料一 中国古代王朝的对外政策,服从于“以德抚远”的政治目标,希望建构一个以中国古代王朝为中心,具有共同道义和文化基础的稳定的国际体系。汉代外交“临西海而望大秦”,使节出使各国,“远人宾服”。唐代时,要求选派的对外使节,“到彼宜阐扬经典,使知大国儒教之盛”,都城长安各国使节云集。明初朝廷四处宣谕,“有贡必封”。清初,顺治曾诏谕:“南海诸国,有能倾心向化、称臣入贡者,与朝鲜一体优待。”从中国古代对外关系的成功经验来看,建构东亚世界更主要是依靠先进的制度、法律、文化和技术,使得周邻国家受到吸引而自愿输入移植。中国古代王朝对外政策的基本点是和平的文化影响,而非武力的征服和领土的扩张;是国际体系的领导者和维护者,而非统治者和掠夺者。

——摘编自韩舁《中国古代的外交实践及其基本原则》等

材料二 1842年,中英签订《南京条约》,清政府严词拒绝英国遣使进京。庚申之役后,清廷被迫允准外国公使进京常驻,但对遣使驻外无意执行。1864年,总理衙门将系统介绍国际法的译作《万国公法》分发到沿海各重要口岸。1875年,首任驻外公使郭嵩焘使英。甲午惨败,清廷被迫承认朝鲜为自主之国。庚子国变后,清廷广兴新式学堂,鼓励有志青年留学西洋,新式人才逐渐成为驻外使臣来源的主流。1901年,清廷改总理衙门为外务部,班列六部之首。1911年,外务部职能趋于简化,“大臣掌主交涉,昭布德信,保护侨人佣客,以慎邦交”。

——摘编自何新华《中国外交史(从夏至清)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二,指出晚清外交所面临的挑战,并结合所学知识,说明晚清政府的应对举措及其影响。

材料一 中国古代王朝的对外政策,服从于“以德抚远”的政治目标,希望建构一个以中国古代王朝为中心,具有共同道义和文化基础的稳定的国际体系。汉代外交“临西海而望大秦”,使节出使各国,“远人宾服”。唐代时,要求选派的对外使节,“到彼宜阐扬经典,使知大国儒教之盛”,都城长安各国使节云集。明初朝廷四处宣谕,“有贡必封”。清初,顺治曾诏谕:“南海诸国,有能倾心向化、称臣入贡者,与朝鲜一体优待。”从中国古代对外关系的成功经验来看,建构东亚世界更主要是依靠先进的制度、法律、文化和技术,使得周邻国家受到吸引而自愿输入移植。中国古代王朝对外政策的基本点是和平的文化影响,而非武力的征服和领土的扩张;是国际体系的领导者和维护者,而非统治者和掠夺者。

——摘编自韩昇《中国古代的外交实践及其基本原则》等

材料二 1842年,中英签订《南京条约》,清政府严词拒绝英国遣使进京。庚申之役后,清廷被迫允准外国公使进京常驻,但对遣使驻外无意执行。1864年,总理衙门将系统介绍国际法的译作《万国公法》分发到沿海各重要口岸。1875年,首任驻外公使郭嵩焘使英。甲午惨败,清廷被迫承认朝鲜为自主之国。庚子国变后,清廷广兴新式学堂,鼓励有志青年留学西洋,新式人才逐渐成为驻外使臣来源的主流。1901年,清廷改总理衙门为外务部,班列六部之上。1911年,外务部职能趋于简化,“大臣掌主交涉,昭布德信,保护侨人佣客,以慎邦交”。

——摘编自何新华《中国外交史(从夏至清)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代外交的特点。

(2)根据材料一、二,指出晚清外交所面临的挑战,并结合所学知识,评述晚清政府的应对举措。

| A.天朝上国观念根深蒂固 | B.全面开放已经成为共识 |

| C.西方武力迫使国人屈服 | D.近代外交观念影响中国 |