材料一 在古代边疆的开发与治理中,移民起到了(相当重要的作用。鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徙朔方十万口”。武帝元鼎六年(前111年),在西北边地设张掖、酒泉郡、置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降卒于边郡等向西北边疆移民。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移氏政策比较研究》

材料二 19世纪60年代初沙皇俄国利用中国东北边疆人烟稀少的空虚形势,鲸吞我国大片领土,并且继续执行其侵略政策。在部分开明官员的倡议下,清政府开始实行向东北移民以充实边疆政策。甲午战争后,日本称:中国东北“在我国势力圈内,为我国之殖民地,最为适合”。庚子之变后,东北边患日益加剧,清政府发起新政运动,深化在东北地区的移民实边政策,使以往东北边疆人烟稀少、空虚荒凉的状况有了很大的改观。

——摘编自高强《清末东北移民实边政策述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉推行边疆移民政策的措施及意义。

(2)根据材料一、二,指出与西汉相比,清末东北移民实边的原因。

(3)综合以上材料,谈谈你对中国历史上向边疆移民的认识。

材料 1954年,宪法规定∶"中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由"。1953—1957年政府先后8次发出指示,改变自由迁移政策,为控制城市人口现模,限制农民进城。1958年出台的中华人民共和国户口登记条例,首次对农村人口向城市迁移提出限制性政策,全体公民被划分为"农业户口"和"非农业人口",非农业人口的粮油供应由国家解决,从而形成了与户籍相关联的社会福利制度。1982年1月,家庭联产承包责任制全面推行,1984年1月中央决定"各省、自治区、直辖市可选若干集镇进行试点,允许务工、经商,办服务业的农民自理口粮到集镇落户"。10月,出台政策规定,凡申请到集镇(指县以下集镇,不含城镇)务工、经商、办服务业的农民和家属,公安部门应办理入户手续,除口粮自理外,其他同集镇居民一样享有同等权利。据统计,1984—1990年全国共计有500万农民落户城镇。2016年相关政策要求"促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化,并与城镇居民享有同等权利。"

——摘编自郭东杰《新中国70年∶户籍制度变迁、人口流动与城乡一体化》

(1)归纳新中国70年来户籍制度的主要变化及其原因。

(2)谈谈你对新中国70年来户籍制度变化的认识。

材料一 明末清初,川渝地区天灾战乱不断,出现“有可耕之地,而无可耕之民”的状况。清初从顺治到乾隆时期,政府鼓励移民入川,“无主荒地,听凭百姓垦种,永占为业”“荒地耕种,十年起科”。据统计,清初重庆府人口约2—3万,到1820年已达230余万。重庆府初耕地从1671年12.4万亩,到1728年达1259.76万亩。期间红苕、烟草伴随移民传入,形成“田种禾稻、山种杂粮”的格局。移民中的汉族、土家族、壮族、回族等定居川渝后,在元、服饰、生活习俗等方面深入互动。

——摘编自周勇《“湖广填四川”与重庆》

材料二1937年11月20日,国民政府发布《国民政府移驻重庆宣言》,引发全国各界向西南大迁移。到1940年6月底止,内迁民营厂矿共452家,内迁设备12万多吨。重庆成为全国最大的工业中心,重工业资本约占50%,改变了战前轻工业占优的状况。内迁重庆高校有中大、复旦等31所。1946年,重庆人口增加到124.5万,内迁人口包括有政府及各事业机关人员、沦陷区工商界人士、文化名人、学生、产业工人以及其他难民。随迁渝者日众,饭馆内苏(州)常(州)式的小馒头、汤包也都成为常见食物了。

——摘编自张瑾、龙海《抗战内迁大移民》

材料三20世纪60年代初期,国际局势日趋紧张。1964年国家定位把重庆地区“建设成能够制造常规武器和某些重要机器设备的基地”。1965年开始从沿海内迁了大批企事业单位,随迁的包括管理人员、熟练技工、科技人才等。经过三线建设者们的艰苦努力,重庆逐渐建成以重工业为主体、门类较齐全的工业生产体系。改革开放以后,他在经济建设主战场中再次发挥了重要作用。2018年10月,中宣部将“三线精神”列为新时代大力弘扬的民族精神、奋斗精神。

——摘编自田姝《三线建设内迁大移民》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初川渝移民的特点及其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战内迁的背景及其作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈对“三线精神”的理解。

材料一 5世纪亚欧民族迁徙路线地图

——张芝联《世界历史地图集》

材料二 1500~2000年世界人口迁徙状况

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 人口迁移数量 | 2000万人 | 9000万 | 1300万 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 1500万黑人 300~370万白人 | 4800万欧洲人 3700万亚洲人 | 325万亚洲人 947万非洲、拉美人 |

——参考【英】麦迪森《世界经济千年史》、邬沧萍《世界人口》等编制

材料三 联合国难民署驻日内瓦发言人沙比亚·曼图表示,“在不到两个月的时间里,乌克兰约四分之一的人口,总共有1200多万人被迫逃离家园,其中包括500万离境的难民,这是一个惊人的数字。”

——据联合国难民署官网《乌克兰紧急情况》(Ukraine emergency),2022年4月20日

(1)依据材料一并结合所学知识,分析5世纪亚欧民族大迁徙对中国和欧洲历史发展的重大影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1500-2000年间各阶段世界人口迁移的主要原因和积极影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析现代社会出现难民危机的主要原因,请你就难民问题的解决谈谈你的方案。

材料一 “现在一切地方都可畅通,为人们所熟悉,便于商业的经营。现在使人愉快的田野已把切荒凉痕迹抹去了,丛林已被铲除,而代之以春耕夏耘的陇亩,牲高成群奔逐而野兽匿迹了。沙地已经播种了,山峪碎石已经扫除了;沼地已经排干了;过去贫困的农舍所在地,现在已被大城市占据了。岛屿已不再被认为是可怕的了。到处可看到屋宇、人群、文治和文明稠密的居民到处出现在我们的眼前。”据研究,公元1世纪,罗马帝国的总人口有5000万6000万,占当时世界人口的1/5或1/6。在这众多的人口中,行省人口占了3/4。罗马公民的主体是意大利人,据估算,奥古斯都时期,罗马公民人数占帝国人口总数的10%。

——摘编自王振霞《古罗马的人口和人口政策浅论》

材料二 西汉刚建立时,刘邦便下今让因战争逃亡山泽的百姓回归故里,并恢复其原有的爵位和还今“民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为底人”。高祖七年(前200年)诏令:“民产子,复勿事二岁(免除役使两年)。”忠帝六年(前189年)诏令:“女子年十五以上至三十不嫁,五算(征收五倍算赋)。”据袁祖亮先生研究,西汉前期每年的人口自然增长率约为12%。在此基础上,“西汉初年的人口为1400万;文景之际全国人口已达2500多万;景武之际已达3000多万;在武帝前期可能出现3400多万的人口高峰”。到了西汉平帝元始二年(公元2年),全国人口已达到5900多万的高峰。汉武帝时期,出现了“京师之钱界巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”的繁荣局面。

——摘编自袁延胜《略论汉代的人口增殖政策及其社会影响》

(1)根据材料并结合所学知识,说明古罗马与西汉人口增长影响因素的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西汉人口增长产生的社会影响。

(3)综合上述材料和问题,谈谈你对人口问题的看法。

材料 1953年11月,政务院通过了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,决定∶"生产粮食的农民应该按照国家规定的收购粮种、收购价格和计划收购的分配数量将余粮售给国家,农民在缴纳公粮和计划收购以外的余粮,可以自由存储和自由使用。""在墙市对机关、团体、学校、企业等的人员,可通过其组织进行供应;对一般市民,可发购粮证.凭证购买或暂凭户口簿购买,"1957年前后,农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作。1957年年底,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施来制止农村人口盲目外流。不久,国家就出台了《户口登记条例》,严格限制农村户口人员迁往城市。

有资料显示,"到1992年上半年,全国几乎每一个省份都出现了交钱办理城镇户口现象。据公安部对全国17个省区950个市(县)的不完全统计,共办理收费'农转非'户口248万人,每个户口收费从2千元到4万元不等"。进入21世纪之后,一些省区借助城镇化的东风,开始不断推出户口迁移新政策,这些户籍新政的普遍特点是放宽农村人口向城市迁移。

——赵文远《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

(1)根据材料并结合所学知识,分别简述新中国初期和新时期中国户口迁移制度变迁的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对现代中国户口迁移制度变迁的认识。

材料一 1951年《难民地位的国际公约》中规定:“难民是指有确实的根据…受到迫害而离开他们拥有国籍的国家,并且由于惧怕,又不愿接受他们拥有国籍国家的保护的人。”十月社会主义革命后大批白俄逃亡国外;30年代希特勒迫害、驱赶犹太人;第二次世界大战后南非种族主义政权压迫国内黑人和有色人等;两次世界大战仅在欧洲就有7000万人丧失家园;70~80年代,越南侵略柬埔寨、苏联侵略阿富汗、以色列侵略阿拉伯国家和伊拉克侵略科威特等战争,使这些地区产生大量难民;又如非洲1982~1984年的特大早灾,也造成大量难民。

材料二 国际社会开始有组织的帮助难民,是在第一次世界大战之后。1921年,国际联盟成立了国际难民署,挪威人弗里德约夫·南森为第一任难民高级专员。他发明了难民临时的身份证明——“南森护照”,为建立保护难民的国际法开创了先例。

——摘编自尹桂云《论难民的国际保护》

(1)根据材料一,概括世界性难民问题的主要成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈解决难民问题的途径。

材料一 甲午战后,受战败的刺激,国人东渡留学的热情高涨。在维新变法运动期间,开启了留日教育的闸门,地方督抚率先派遣了留日学生。维新运动时期,留学生作为新的社会群体有了崭新的形象。光绪二十四年(1898年),张之洞撰写了《劝学篇》,强调教育要传授中国传统之学,再学习西学中有用的东西,以补中学之不足,这受到清政府的赞赏并广为刊布。后留学日本成为时代潮流,带动了晚清留学教育的风起云涌。在此后很短的时间内,留学生、特别是留日学生成为中国“存亡绝续”所仰赖的力量。

——摘编自刘晓琴《晚清民初留学生社会形象及其演变>

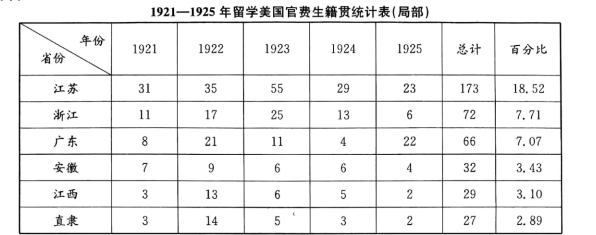

材料二

——摘编自孙璐《民国初年中国留学生群体考析》

材料三 新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,一个突出的困难在于建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。尽管“留苏潮”经历了潮起潮落、起伏曲折,但它对新中国建设事业的作用是不容低估的,最重要的是为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清末民初中国留学日本人数增多的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪20年代中国赴美留学学生群体的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国“留学潮”的认识。

材料一:中华人民共和国成立不久,政府即把依托城市发展工业,再向乡村辐射,最终实现国家工业化,变农业国为工业国作为国策。在其影响之下,一些城市附近的乡村地区成为轻重工业区和家属生活区所在地,并因此很快成为城市的一部分。离城市较远的很多乡村地区也因为采矿、采油、军工、修水库等建设活动而日益繁荣,达到一定规模与程度后成为了新兴城市。与此同时,作为乡村主体的农民其青壮年中有相当一批人被招进工厂当了工人。这其中又有很多人安家于城市,逐渐成为都市居民,物质生活条件得到了改善。从新中国成立到20世纪70年代末,上述两种模式是大陆乡村都市化的最主要的模式。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野、新知识》

材料二:1978年的十一届三中全会拉开了农村经济体制改革的序幕。农村家庭联产承包责任制的普遍推行,激发了农民的生产积极性,农业劳动生产率大幅度提高,使农业生产得到突飞猛进的发展,从根本上改变了我国农副产品严重供不应求的局面,为城镇吸收更多的人口和城市轻纺工业的发展奠定了物质基础。与此同时,知青与下放的城镇干部、居民大批返城。城乡集市贸易开放,吸引了一大批农民进城开店办厂。乡镇企业的异军突起,使农村非农化取得了突破性进展,为农村城镇化奠定了坚实的产业基础。旧的工农业、城乡二元分割发展格局被打破,新兴小城镇迅速发展起来。

——摘编自叶明勇《改革开放以来我国城镇化进程及思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳改革开放前中国城镇化的主要特点,并指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后中国城镇人口的主要来源。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对现代中国工业化与城镇化之间关系的认识。

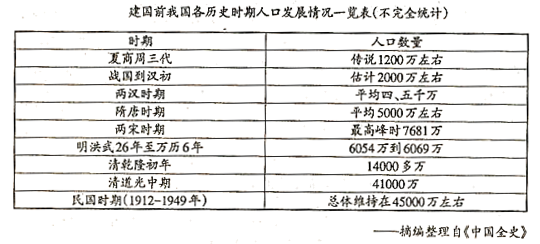

材料一

材料二 据统计,新中国刚成立时,我国人口大约有54000多万,此后国家组织了多次科学的、全面的人口普查。第一次人口普查在1953年进行,1954年公布结果:全国人口总数为601938035人。1964年进行了第二次人口普查,结果为全国人口总数723070259人。1982年进行第三次人口普查,这是一次现代类型的人口普查,当年获得结果以公报形式公布,全国总人口为1031882511人。

——摘编自《中国全史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国前我国人口发展变化的阶段性特点并总结影响人口变化的主要因素。

(2)根据材料并结合所学知识,比较说明建国前、后我国人口发展变化趋势的不同。简析新中国人口发展变化的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈应如何正确看待人口发展问题。