材料一:中国自夏朝以来,就有了庠、序、校和学等教育机关。“学在官府”,只有奴隶主子弟能入学校学习,而劳动人民子弟只能在生产劳动和日常生活中,跟长辈学习一些为人之道和生产劳动的知识与技能。但到了孔子的时代,社会的政治经济和文化教育都在下移,这就为私人办学提供了机会。孔子在创办私学的职业生涯中,其弟子来自鲁、齐、晋、宋、陈、蔡、秦、楚等不同国度,吸收了被中原人视为“蛮夷之邦”的楚国人公孙龙和秦商入学,孔子弟子中有来自贵族阶层的南官敬叔、司马牛、孟懿子,但更多的是来自平民家庭的颜回、曾参、闵子骞、仲弓、子路、子张、子夏、公冶长、子贡等。

——据《中国古代教育史》

材料二:古代儿童启蒙读本有这样的内容:“朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。”“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,惟有读书高。”

——据《中国古代教育研究》

材料三:“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”这是我国古代教育的真实写照。这一情况在19世纪60年代因新式学堂的出现有所改观,当时的学校开设有外语翻译、轮船驾驶、天文、测算、行军布阵等课程,特别是1904年清政府颁行的《奏定学堂章程》更是规定了学校教育中几何代数、植物动物、理化、法制理财、体操等课程的课时,在中学堂180个课时中,读经讲经以45课时居于榜首。

——据《中国近代教育史》

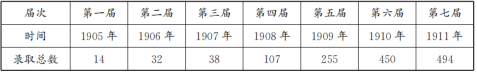

材料四:恢复高考以来高校招生统计图表

(1)据材料一述评孔子的办学思想。

(2)根据材料二归纳有关信息。你对此有何看法?

(3)根据材料二、三,指出我国近代教育与古代教育相比有着怎样的不同?反映了教育发展的什么趋势?

(4)根据所学知识分析形成材料四状况的原因。综合以上材料,谈谈你对教育的看法。

材料一 改革开放前中小学教学计划中大多都有“劳动”科目,要求学生参加农业生产劳动。1977年,邓小平发表《尊重知识,尊重人才》的讲话,提出“不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动”的论断。新中国成立后,劳动教育完全充当为国家工农业生产输送劳动力的角色。改革开放后,《基础教育课程改革纲要(试行)》中把劳动教育作为提升学生综合素质的组成部分。2015年发布的《关于加强中小学劳动教育的意见》中,劳动教育内容变为能适应新时期社会发展的家政、园艺和非物质文化遗产等课程,且把劳动教育与各种社团、俱乐部和兴趣小组相结合。

——摘编自张鹏飞《新中国成立以来劳动教育政策的变迁与展望》

材料二 新中国成立初期,在计划经济体制的影响下,政府是劳动教育政策的主要供给者。随着改革开放的深入,劳动教育政策变迁难以适应开放化、多元化、综合化的学校和市场,政府逐步放权以不断提高学校和市场等在劳动教育政策变迁制度话语权,不断满足学校和市场自身的发展需求。

——摘编自唐秋丽《新中国成立以来我国劳动教育政策变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立以来劳动教育政策变迁呈现出的趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立以来劳动教育政策供给主体的变化及原因。

材料一 1929年,在三民主义教育实施方针指导下,我国第一部高中历史课程标准―《高级中学普通科历史暂行课程标准》诞生了。该标准在知识内容层次上,世界近现代史内容占世界史课程的50%以上。还特别强调:“今日讲习外国史,尤当注意近世帝国主义的发展与最近民族运动的大势”“关注当时中国与世界的关系,注重培养学生历史研究和解决现实问题的能力”。在精神层次上,要求培养学生爱国主义精神、民族文化自信和开放的世界意识。可以说,该标准目标制定十分全面,充分体现了历史学科育人价值。1932年,新修订的高中历史课程标准与1929年版相比基本保持不变,主要在其基础上将本国史和外国史的目标由原本的10项精简至6项,并提出外国史学习目标上要突出强调学习欧洲国家的发展历程,取长补短,以应用于本国。1940年,高中历史课程标准将高中历史课程目标进一步精简至3项。在能力目标上着重强调让学生通过相关史实的学习,认识共同抗日的大背景,理解各民族必须相互团结,才能抵御侵略,最终激发学生积极参与抗战的自觉性。

——摘编自姚远《近代以来高中历史课程标准的发展及现实思考》等

材料二 新中国成立后,教育部于1956年至1957年间颁布了我国第一套高中历史教学大纲。该大纲把中国的社会主义斗争归入国际社会主义斗争之中,与无产阶级和社会主义发展相关的内容在大纲中占有接近一半的比重。高中历史课程目标要求通过世界历史的必要知识特别是阶级斗争的叙述,阐明人类历史发展的规律以及革命手段对民族解放的重大贡献,同时培养爱国主义精神、国际主义意识和劳动品格,形成共产主义的世界观。1996年,颁布的高中历史教学大纲,将高中历史课程重新划分为必修与选修,形成了多样化的课程模式。课程内容设置大幅减少了政治制度史的比重,增加了与学生生活实际联系较密切,也较容易理解的经济、文化、科技史等内容。例如,中国近代史部分增加了近代工业与科技的发展;中国现代史部分增加了新中国成立以来的科技成就;世界近现代史部分增加了世界优秀文化和第三次科技革命。大纲清晰的设立了知识能力与情感价值观两个层面的教学目标。这种形式的教学目标不仅强调了历史学习能力的重要性,也看到了历史学习能力培养的梯度性,不仅着眼于国家和社会利益的需要,也兼顾到学生个体的发展需求。

——摘编自赵亚夫《我国历史课程改革走向分析》等

(1)根据材料一和所学知识,概括近代后期高中历史课程标准的主要特点。

(2)根据材料二和所学知识,分析与新中国成立初期相比,20世纪90年代后,我国高中历史教学大纲发展的趋势,并简析其意义。

(3)综上,概括影响历史课程标准或大纲制定的主要因素。

材料一 清朝统治者重视发展文化教育事业对于治理国家的作用,在立国之初便制定了“兴文教,崇经术,以开太平”的文教政策。他们把程朱理学作为办学的指导思想。在中央和地方,广泛设立各类学校。顺治、康熙、雍正、乾隆时期,学校教育得到了恢复和较大发展,至乾隆年间达到全盛。清朝统治者采取各种措施,制定种种学规,加强对学校的管理与控制,书院经过曲折发展,逐渐成为了准备科举考试的场所。在官学教育发展的同时,社会上涌现出实学教育思想,黄宗羲、王夫之等人抨击传统教育,提出了“公其是非于学校”、经世致用等观念

材料二 鸦片战争的失败结局和一系列不平等条约的签订,暴露了中西文化差距的严重事实。预中国传统教育必然要面临和应对来自西方的挑战。太平天国为主体的农民革命运动,否定儒学的独尊地位,提出了普及平等教育的向往。以魏源为代表的一些开明地主阶级知识分子喊出了“师夷长技以制夷”的口号,在向西方学习过程中起到了思想先导作用。教会学校的建立、洋务教育事业的发展,使西方的教育、科技、实业、外交、军事等内容逐渐落户中国。

——材料一二摘编自孙培青《中国教育史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期教育发展的特点并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪中期中国教育的发展趋势并分析其影响。

材料 1952年《小学暂行规程(草案)》指出:“劳作在各科教学的实验、实习中和课外另定时间教学,不列于教学科目内。”1950年至1955年教育部颁发的五个课程计划都只在高中阶段设置了“制图”课,制图内容主要是与工农业建设有关的各种图样。这一阶段的“劳作"和“制图”课没有单独的学科和教学内容。

1981年教育部颁发的《关于制订全日制六年制重点中学教学计划试行草案的几点说明》首次提出:“中学阶段开设劳动技术课,进行劳动技术教育,使学生既能动脑,又能动手,手脑并用,全面发展。”1988年我国开设德育,取代过去的思想政治教育,劳动教育也被列入德育内容。

1992年8月教育部颁发《九年又务教育全日制小学、初级中学课程计划》,在小学阶段设置“劳动”课。在中学阶段设置“劳动技术”课。使学生“通过自我服务劳动、家务劳动、公益劳动和简单的生产劳动,初步掌握一些基本的劳动知识和技能,培养正确的劳动观念、良好的劳动习惯、热爱劳动和劳动人民的感情”。

2001年5月国务院颁布《关于基础教育改革与发展的决定》,提出“教育必须与生产劳动和社会实践相结合”。6月教育部颁发的《基础教育课程改革纲要(试行)》规定:“小学至高中设置综合实践活动课并作为必修课,综合实践活动课包括信息技术投育研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育。”

——摘编自艾兴、李佳《新中国中小学劳动教育课程设置:演变、特征与趋势》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳我国中小学劳动教育课程设置演变的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中小学劳动教育课程设置的作用。

材料- 20世纪初,近代学堂大规模兴起。1902年到1911年,近代学堂由700余所发展至52500所,在校学生最高时达到163万多人。新型的大中小学、师范学校和各类专业技术学校纷纷出现,各级学校之间相互衔接,形成了完整的教育体系。同时清政府以积极姿态推动官费和自费留学,采用学业考试和授官考试的办法对回国留学生实行出身或官职奖励,1901年留日学生不过200人,1904年达3000多人,1905年增加到8000多人。但是这些新式学堂的毕业生,经过考试进入到仕途的只是很小的一部分,这使学生及新知识群体破坏性功能超长发挥,而建设性功能受到抑制。

——摘编自桑兵《晚清学堂学生与社会变迁》

材料二 辛亥革命以后,相当多的人士关注教育问题,坚持教育救国。鲁迅以改造“国民性”为重要使命,蔡元培将民主和科学精神植入北大,树立优良学风。陶行知、晏阳初、梁漱溟为发展平民教育和乡村教育执著探索。除此之外,政治集团的领导人也特别注重发展教育。1924年,孙中山在广州创办了黄埔军校和广东大学。土地革命时期,中国共产党创办了中国工农红军大学、沈泽民苏维埃大学、列宁小学、劳动小学等,后来在陕甘宁边区,又创办和续办了抗日军政大学、鲁迅艺术文学院等高等学校。

一摘编自关威《中国近代教育历程及其启示》

(1)根据材料一,概括清末废除科举制后社会的新变化。

(2)根据材料一、二并结合所学,分析近代教育实践对近代社会变迁的影响。

| A.导致了选官途径的多元化 | B.顺应了时势发展的需要 |

| C.确定了晚清主流选官模式 | D.改变了选官的价值取向 |

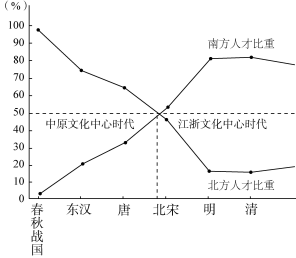

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 1827年伦敦大学委员会批评牛津、剑桥大学过于偏重神学与古典文学等自由教育,疏于医学与法律等专业教育,为此,提出伦敦大学办学原则与课程体系。“鉴于不信奉国教者的人口如此之多,其掌握的财富如此之雄厚,鉴于英格兰人中生活闲适、财富中等的人口比例如此之大,我们国家迫切需要建立这样一个机构。在这个机构,用合理的费用就可以获得教育,所有教派的信徒均无入学资格的限制。这里将安排三类课程,一是构成自由教育的基本课程,二是带有装饰功能的课程,三是属于专业教育的课程。”增加的新课程主要是现代语言学科与新兴自然科学、社会科学。在这种模式下,到1851年,伦敦大学的普通学院达29所,附属医学院近60所,形成高等教育大发展的局面。

——摘编自邓云清《伦敦大学与英国高等教育的近代化》

材料二 1898年在总理衙门筹议的《京师大学堂章程》中非常注重科学课程的设置,正式开办的京师大学堂仅设有仕学院及附设中小学堂,分为“诗”“书”“易”“礼”四堂和《春秋》两堂,科学课程竟一门没开。1900年,京师大学堂毁于八国联军战火,1902年恢复开办。1902年春,大学堂正式进入了“聘请外国教习和学习外国路径由西向东,由欧美向日本的转变”。1908和1909年,原先招聘的日本科学教习合同期满,全部离开大学堂,京师大学堂经过十多年的发展,科学教育体制日臻完备。科学课教师队伍大都由本国教师构成,为大学堂科学教育的稳步推进奠定了师资基础。1912年,随着辛亥革命的胜利,中华民国正式成立,民国政府正式更名京师大学堂为北京大学。

——摘编自吴云鹏《京师大学堂科学教育变革中的文化碰撞》

(1)据材料一并结合所学知识,概括伦敦大学建立的背景及英国近代高等教育发展的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括京师大学堂前后发展有何变化,并分析中英两国高等教育发展的共同作用。

材料一 在秦代乃至汉代以前,官僚并不是“生成的”,而是依“以学干禄”或“学而优则仕”,或所谓“故大德必得其位,必得其禄,必得其名”做成的。大约从汉末至魏晋南北朝时期,中国典型的专制官僚统治发生了新变化。古代初期封建制度下的世卿世禄在名义上虽不曾恢复过来,而其替代物却已产生。 方壮猷先生曾对其评述道:“这个时代他们的力量,无论在经济上、社会上、政治上都充分表现他们的 优势。”

——摘编自王亚南《中国官僚政治研究》

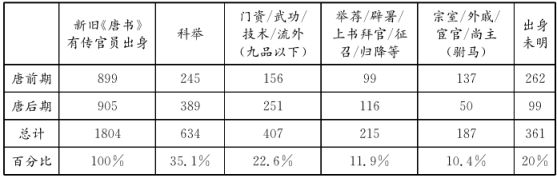

材料二 唐代官员初入仕途径统计表

——摘编自刘海峰《唐代选举制度与官燎政治的关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出与秦相比汉末至魏晋官僚政治的新变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐代官员入仕的主要途径,并简述其意义。