| A.西方近代高等教育体系加快转型 | B.技术进步加剧了社会的劳动竞争 |

| C.工业革命推动学校职业模式产生 | D.第二次工业革命推动科学理论突破 |

材料一 中国最早的共同语,可远溯至三千多年前的“雅言”,它以镐京音为标准音。随着改朝换代,雅言的基础方言不断变化,如秦汉时的关中话、唐代的长安话、宋代的汴梁话等,都曾先后为各代之标准音。元代后北京话的影响逐渐增大,地位日益重要。明清时期以北京话为基础的“共同语”被称为“官话”。清末变法维新的思潮中出现了推广民族共同语的呼声。“国语”是日本明治维新发明的共同语名称,被学者借用到汉语中。1911年,清政府学部议决了《统一国语办法案》,“官话”退出历史舞台,旨在向士农工商普及的“国语”正式确立。

——摘编自潘佳《普通话的前世今生》等

材料二 中华人民共和国成立之初,中央确定简化汉字、推广普通话、制定和推行汉语拼音方案为语言文字工作的三大任务,将推广普通话的工作方针确定为“大力提倡,重点推行,逐步普及”。改革开放后,中央提出了促进语言文字规范化、标准化的工作目标;1982年,将“国家推广全国通用的普通话”写入《中华人民共和国宪法》;1992年,明确了“大力推行,积极普及,逐步提高”的推广普通话方针;2000年,颁布《国家通用语言文字法》,明确了普通话作为国家通用语言的法定地位。

——摘编自田学军《谱写国家通用语言文字推广普及新篇章》等

(1)结合材料一和所学知识,概括中国共同语称谓的变化,并分析影响中国共同语发展的因素。

(2)结合材料二和所学知识,说明推广普通话的意义。

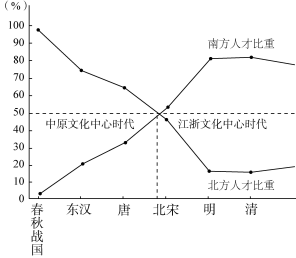

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

| A.理学官方统治地位确立 | B.书院议政影响社会舆论 |

| C.政府加强教育思想主导 | D.经济重心南移尚未完成 |

材料一 两宋时期,独具特色的文官政治得以确立。这是唐五代以来社会结构变化和经济文化发展的产物,同时也与宋代的科举制度、崇文抑武国策等因素密切相关。在经济结构上,传统的封建土地国有制崩溃,封建土地私有制得以迅速发展,土地转移和流通的率加快,租佃契约关系得以确立。随之而来的是传统的门阀士族势力退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。宋朝建立后,吸取前代武人拥兵自重而皇权式微的教训,宋太祖确定了以文治国的方针和“右文”、“重文”的价值取向,制定了“兴文教,抑武事”的国策,为后继者以“祖宗家法”的形式继承下来。这种“以儒立国”的政治格局,结束了唐末五代以来重式轻文的风尚,为宋代士大夫政治的确立提供了保障。两宋时期,科举制度的蓬勃发展和完善,使大批知识分子进入官僚机构,促使官僚集团的结构由贵族士族型向文人学士型转变,以科举起家的官僚取代士家大族成为社会新贵,把文人政治推向了极致。此外,宋代教育事业得到了前所未有的发展,官学、私学的数量和规模都超过了前代,这既提高了社会整体文化水平,也为文官政治的确立奠定了基础。

——改编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 19世纪中叶,工业资产阶级开始进入议会,并逐步取得统治地位。此前,由于两党轮流执政,使官员也经常的发生变动。官员的任用不仅以党派为基础,而且存在着许多暗箱操作的手法,以致卖官爵之事也时有发生,使政府的行政既无效率,又不经济。1853年,英国在克里米亚战争中的惨败,引发了国内对于政府的腐败和无能的猛烈抨击,当政的帕默斯顿内阁被迫允诺改革。1854年,由当时的国会议员诺斯科特和杜维廉根据广泛的调查,提出了一项改革文官制度的方蒙,即著名的“诺斯科特一杜维廉报告”,提出了四项建议……这些建议后来均以法令的形式逐一采纳并加以实施,这样英国的近现代文官制度开始逐步建立起来。英国文官制度作为一个完整的体系,复杂而又庞大,包括文官考试、任用、考核、奖惩、培训、工资、待遇、晋升、调动、离职、退休、职位分类和管理机构等内容。其中,常任文官实行公开竞考,择优录取的原则,这同时也是西方国家文官制度中最具代表性的原则之一。

——据百度百科整理

(1)根据材料一,概括宋代文官政治形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出宋代文官政治与英国文官制度的不同点及联系。

| A.提升用人取士信度 | B.提高基层官员地位 |

| C.选才标准开始变化 | D.推动词曲文学发展 |

材料一 西周“官守学业,皆出于一”,“故私门无著述文字”,就造成了“学在官府”。春秋时期私学取代官学是教育制度上一次历史性的大变革。贵族关心的是维护统治地位,扩大统治范围,无暇顾及教育,“乱世则学校不修焉”(《毛诗•郑风•子衿》序)。私学出现重要的原因之一是与“士”阶层的变化联系在一起的。士阶层中许多有才能的人在政治斗争或军事斗争中发挥着重要的作用,越来越受到重视,养士之风形成。适应这种社会新需要,私家讲学,专门培养士。“学在官府”转变为“学在四夷”。

——摘编自孙培青《中国教育史》

(1)结合材料一和所学知识,说明春秋时期教育领域里的变化及其原因。

材料二 唐朝前期的中央官学,一为国子学,招收三品以上官员子孙;二为太学,招收四品、五品官员子孙;三为四门学,招收六品、七品官员子孙,及“庶人之为俊异者”;四为律学,录取八品、九品官员子孙及庶人中学习法律知识的人。中央官学等级森严,是依据学生家庭官阶和门荫地位的高低来决定的。

宋朝逐渐取消国子、太学、四门、律学之分别,太学成为宋代中央官学的主体和重点。学生扩大到八品以下的官员子弟和庶民子弟的优秀者。

——摘编自刘海峰、李兵《学优则仕:教育与科举》

(2)从唐朝到宋朝,中央官学有何变化?分析变化的原因。

材料三 戊戌变法时期,教育救国的思想已经屡屡见诸报章,严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”有的还说:“兵战不如商战,商战不如学战。”清朝统治集团中的一些高官要员,如张之洞、刘坤一等也强调“西国之强,强以学校”,中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。“百日维新”期间,光绪皇帝下诏兴办新式学堂,培养新型人才,以为时用。但变法不久就遭遇失败,许多新式学堂未及开办即告夭折,教育救国思想也随之陷于低潮。

——朱英《中国近代史十五讲》

(3)依据材料三,概括晚清时期“教育救国”思想并评价当时“教育救国”的实践。