材料一:

材料二:中唐以后至北宋前期……伴随着旧士族消亡过程的,是新型士人阶层的成长。科举培育出一种意义深远的“文士文化”……士人们积极构筑种种非“先赋性”的关系网络……联结他们的纽带是多元的……家世背景……姻戚之间的关联……同学、同年、同僚、同乡以至同道之类关系而结成的友谊……它渗透于社会生活的各个方面,直接或间接地形成一种不容忽视的社会力量,影响着诸多事物的运行过程……以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量……参与治理国家政事……这一群体(士人阶层)的认识及行为,通常倾向于维护中央集权;而其力量的崛起,客观上又构成了对于君主专制的制约因素。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》第三卷

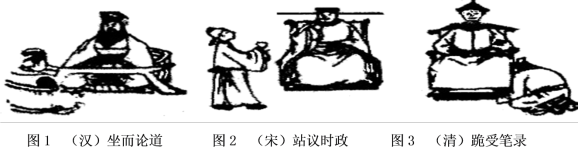

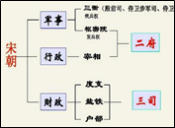

(1)根据材料一,分析宋代宰相的地位和职权较之唐朝有何变化?

(2)根据材料二,概括唐宋时期新型士人阶层的特点。结合所学知识,说明这一群体形成的背景。

| A.监察体制发挥作用 | B.君主权力受到削弱 |

| C.宰相更换非常频繁 | D.决策环境较为开明 |

| A.生活习惯的变化 | B.封建制度的完善 |

| C.社会文明的进步 | D.君主权力的强化 |

材料一 在宋以前,宰相仅在皇帝一人之下,统管军、政、财各权。宋太祖时,军政大权归枢密院掌握,财政大权归三司使掌握,宰相只有管理民政的权力。后来,赵普出任宰相,宋太祖为了防止他专权,又设参知政事作为副相,以分宰相的权力。开宝六年(公元973年),参知政事得与宰相于政事堂同议政事,轮班知印职权礼遇接近于宰相。

——摘编自史伸文、胡晓林《中国全史》

材料二 朱元璋废相后,不久便开始设置殿阁大学士。到成祖时,正式形成内阁,内阁最大的权力即为“票拟”,《明会要·职官志》日:“内阁之职同于古之相者,以其主票拟也。”也正是在这一点上,清代学者赵翼认为明内阁首辅“无宰相之名,而有宰相之实”。然而,实际情况并非如此。

——摘编自李建国《略论中国古代中枢机构的演变》

(1)根据材料,指出宋代中枢机构调整的特点,并结合所学知识分析调整的目的。

(2)结合所学知识说明材料二中“实际情况并非如此”的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括古代中国中枢机构的发展演变趋势。

| A.宰相政务异常繁重 | B.中枢决策机构完备 |

| C.君主专制得以强化 | D.宰相职位形同虚设 |

材料一:宋朝有一条不成文的规矩:如果御史中丞弹劾宰相,宰相必须辞职,由副相升任宰相,御史中丞则得以进身为执政,宋神宗去世后,政治主张保守的司马光上台为宰相,尽废王安石任上颁布的新法,这个时候王安石的助手韩缜、蔡确、章惇还分别把持了宰相、副宰相、枢密使等高职,但当时御史刘挚弹劾蔡确在神宗驾崩时没有按时守灵,说这几个人结党营私,他们便被迫辞职下台了。

﹣﹣摘编自朱韬《宋代官制的权力制衡术》

材料二:(美国)国会能够限制总统,总统也能对国会进行制约。例如法律要由国会制定,但总统对国会法案有否决权,特别是总统“搁置否决”(亦称“口袋否决”)更具有“绝对否决”的性质。美国最高法院也能牵制总统与国会,最高法院限制总统与国会的主要武器就是司法审查权。据统计,自1803年到1972年,美国最高法院共判决102项国会法律违宪。

﹣﹣摘编自樊体宁《论美国分权制衡制》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代中央权力制衡的表现及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明美国中央政府分权制衡的特点和作用。

材料一 在古代中国,皇帝及其手下的御用文人都宣扬皇权来自天命授予,天子所拥有天下是上天予之,其他人染指都被视为大逆不道。在封建时代,那种“集家成国”的国家形成模式下客观形成的“家国同构”的政治体制中,宗法制度在皇家、士大夫家乃至平民百姓家庭的内部发挥着重要作用。

——摘编自陆小芸《试论古代中国皇权与相权的关系——从历史和逻辑两个方面分析》

材料二 西汉时,雄才大略的汉武帝重用身边的尚书等侍从人员,组成内朝并拥有决策权力,把宰相变成了决策的执行机构外朝。从魏晋南北朝到隋朝逐渐形成了三省制,三省长官都是宰相并且互相牵制。宋朝设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军权、财权。明太祖以谋反罪诛杀胡惟庸,撤销了中书省和丞相,以六部分理全国事务,直接对皇帝负责,并规定子孙后代再也不许设立丞相。

——整理自《论古代政治历程的皇权与相权之争》

(1)根据材料一,概括中国古代皇帝制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代皇帝削弱相权的举措,并简要分析其原因。

| A.中央控制地方政府的日益严密 | B.中央政府民主政治的不断发展 |

| C.古代王朝丞相权力的不断分散 | D.专制主义中央集权的不断加强 |

| A.君权对相权的制约 | B.专制皇权达到顶峰 |

| C.宰相职权范围扩大 | D.中央加强控制地方 |

材料一 集议,指由君主或君主责成某一官员或某一机构召集中央有关官员,对某些重大问题集中讨论、议决的制度。它萌发于奴隶社会,在宋代得到发展并完备。宋代集议形式有朝堂集议,三省集议、待从台谏集议等。朝堂集议涉及帝后位号、祭祀、宫制、财政、军政等国家大政。三省集议在尚书省召开,参加人员通常有尚书左右丞、御史中丞、尚书侍郎、中书门下侍郎等。如集议重大问题,与会人员还有御史大夫、诸司三品、东宫一品、武班二品等。侍从台谏地位重要,所以国家有大事,君主往往下诏要其参加集议。君主专门设有监议御史,直接负责集议事项并向皇帝报告,所以说集议的基本原则是“兼听独断”,是为君主提供咨询而非决策。

——摘编自朱仁玺《宋代集议制度考略》

材料二 集议在北宋成为一种不可或缺的政制。每遇重大问题,最高统治者必下诏都省等,通知各参与人员,群集都堂,详加讨论。参加人数,多则百余,少到一二十位。与会者可各抒己见。对集议结论,如有异议,可不署名签字,也可实封投进。这使各地骄兵悍将变为俯首听命之辈,削夺州郡长官事权,令其朝召而夕至,确保了言论自由,推动了社会的相对安定。

——摘编自吴以宁《宋代朝省集议制度述论》

(1)根据材料一,概括北宋集议制度的基本特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析北宋集议制度的意义。