材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料二 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《后汉书·百官志注》

材料三 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书·段灼传》

材料四 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业。大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。是以五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下,故忠贤隽彦媪才毓行者,咸出于是。”

——韩国磐《隋唐五代史论集》

(1)材料一表明先秦时期人才选拔的标准是什么?

(2)材料二与材料一的选官制度相比,有何进步性?

(3)材料三中说的是哪一种选官制度?其主要弊端是什么?

(4)依据材料四并结合所学知识,概括说明科举制的作用。

| 时期 | 概况 |

| 西周 | 以“六德”(即知、仁、圣、义、中、和)与“六行”(即孝、友、睦、姻、任、恤)作为选拔官吏的标准。 |

| 秦朝 | 秦律中规定了考课原则——“五善”,“一曰忠信敬上,二曰清廉毋谤,三曰举事审当,四曰喜为善行,五曰恭敬多让” |

| 唐朝 | 唐玄宗时制定的监察法规——《六察法》,六察中的第一察便是“察官人善恶”。 |

| A.细化考察标准,凸显以德为先 | B.选拔官员唯德取人,任人唯贤 |

| C.儒家伦理观始终居于支配地位 | D.重视官员道德品行,知刑懂法 |

材料1

材料2 隋朝起,行科举制,唐朝大行,一直延续到晚清。靠考试选官,考试内容主要是儒家经典,标准具体,方法公平,更多的人可以凭自己的本事经过考试去做官。做官的途径扩大了,这是一大进步……唐代科举考试合格,只是取得任官资格,中者还需经吏部试“身、言、书、判”,考核其做官能力,才能任命。此后,这样的做法淡化了。总之,科举考试是一种比察举和九品中正进步的制度。

——宁可《中国封建社会的历史道路》

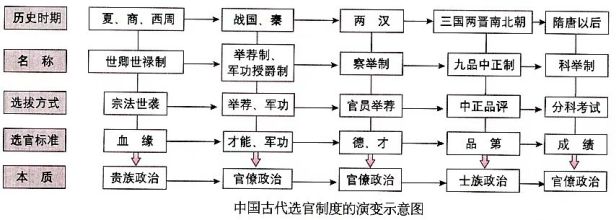

(1)结合材料1及所学,概括古代选官制度的发展趋势。

(2)结合材料2和所学,指出科举制的进步之处。科举制度的发展对我们有什么样的启示?

| A.世官制仍有较大影响力 | B.社会阶层的流动加速 |

| C.政局变动助推社会转型 | D.血缘政治已彻底瓦解 |

| A.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩 |

| B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望 |

| C.血缘→考试成绩→门第声望→品行才学 |

| D.功绩→门第声望→品行才学→考试成绩 |

材料一 先秦时代……上至天子、封君,下至公卿、大夫、士,他们的爵位、封邑、官职都是父子相承的……直到占据这个爵位或官职的家族在政治斗争中失败为止。

材料二

材料三 宋朝时期的科举严防舞弊,坚持选拔人才与“严法、尚法”并行。在“王安石变法”的内容中,主张废除明经科,专注于进士科,不再考诗词,改为经义。当时政治需要重权经术的人才,不注重文艺。宋代人才选拔的科举考试相对于唐代更为严格。“糊名”法在当时已经相当成熟.主要是为了防止考官存心录取自己门生,结党营私。应试人员必须要以真才实学通过考试。

——《汉代至明清时期的人才选拔制度研究》

(1)根据材料一,指出先秦时期选官的主要途径,并结合所学知识指出该途径的特点。

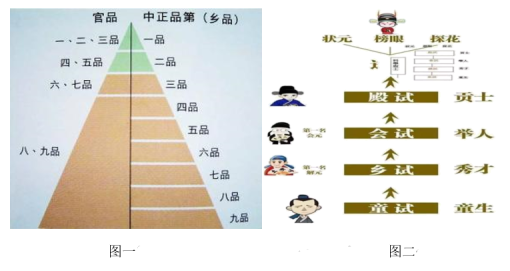

(2)结合所学知识,指出材料二中的图二(与图一相比较)所反映的选官制度在选拔标准上的进步性。

(3)根据材料三,概括宋朝改革选官制度的措施。根据上述材料谈谈对我们今天人才选拔制度制定的启示。

材料一有司奏议曰:“古者,诸侯贡士(推荐给天子的士),一适谓之好德,再适谓之贤贤,三适谓之有功,乃如九锡(最高礼遇)。不贡士,一则融爵,再则融地,三而融爵地毕矣。…今诏书昭先帝圣绪,令两千石举孝廉,所以化元元(百姓),移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”奏可。

——班固《汉书一武帝纪》

材料二隋文帝对选举制度也做了重大改革,随着南北朝以来封建经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门间士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度……明经、秀才、进士诸科都在开皇时设立了。唐以后得到了很大的发展。

——白寿彝《中国通史》

材料三入士群体中,寒门子弟所占比例变化表

——何怀宏《选举社会》

(1)根据材料一,分析汉武帝时期选官的标准、惩罚措施和之前相比有何不同?

(2)根据材料二概括隋文帝时选官的标准和以前相比发生的变化,并结合学知识分析其原因。

(3)据材料三分析科举制度取代察举制的主要作用。结合所学知识分析这变化所反映的古代政治发展趋势。

| A.选官权力逐渐下放到地方 | B.选官方式越来越公平公正 |

| C.选官标准越来越依据血缘 | D.选官制度越来越趋于固化 |

材料一 在古代封建世袭,天子之子为天子,公之子为公,卿之子为卿,大夫之子为大夫,做官人有一定的血统……。但到秦汉时期便不同了。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 汉武帝建立孝廉察举。同时设立太学,为五经博士设弟子50人。孝廉察举体现了“以德取人”的鲜明意向,在实际察举中,汉廷对吏能十分重视。东汉时孝廉都要经过吏员试用期才有资格被举至中央。顺帝时左雄改革察举制,使以举荐为主的察举制,开始向采用书面考试的科举制演化。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央……代之以科举制。科举制是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……

——樊树志《国史概要》

材料四 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神,推动了文化的普及,促进了学校教育的发展。

——薛明扬《中国传统文化概论》

完成下列要求:

(1)据材料一概况先秦时期人才选拔的标准?

(2)据材料二,指出西汉选官的途径和标准?概括东汉选官的发展变化?

(3)根据材料三指出,为解决“官僚的选拔问题”,隋朝统治者有何创新?并分析该制度与以往选官制度相比有何不同。

(4)据材料四指出科举制的“客观的历史合理性”的体现。

| A.贵族政治受到冲击 | B.平民政治地位提高 |

| C.察举制度日渐完善 | D.魏国文化教育发达 |