材料一 其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场(考场)者,亦所无恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——〔五代〕《唐摭言》卷一《散序进士》

材料二 学秀才的,经学、词赋是两等……自隋唐以来,取人专尚词赋,人都习学的浮华了。

——〔元〕《通制条格》卷五《学令·科举》

材料三

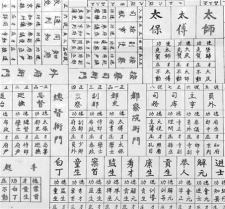

| 图片说明:左图是老北京的一款游戏“升官图”的部分截图,玩法类似于“大富翁”。图上有各种官位名称,玩家从白丁(平民)开始,通过掷骰子随机决定升降,最终可上升到三公之位。当走到有些官位时玩家可以快速升官,而有些官位则升迁不易,甚至可能降职。 |

A察举制 B科举制 C九品中正制 D世官制 E军功爵制

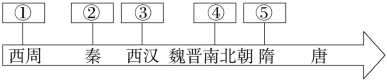

①:

(2)材料一和材料二涉及什么选官制度?两位论者对该制度的态度有何不同?请从时代背景的角度分析论者为何会持这样的态度。

(3)“升官图”对于研究中国古代选官制度是否有史料价值?通过“升官图”可以得到哪些信息?在使用“升官图”进行研究的过程中应当注意什么问题?

材料一 出土于甘肃威武的木简有文载:制诏御史曰“高皇帝以来至本二年(公元前72年),朕甚哀怜耆老,高年赐王杖,上有鸠,始百姓望见之,比于节,吏民有敢骂詈殴辱者比逆不道,得出入官府……市卖复毋所与。”“年七十受王杖者比六百石(注:汉低级官职),入宫廷不趋……有敢征召侵辱者,比大逆不道。”。

——甘肃省博物馆藏文物王杖简

材料二 仲秋之月,县、道皆案户比民,年始七十者授以王杖,哺之糜粥。八十、九十礼有加赐。王杖长九尺,端以鸠饰。鸠者,不噎之鸟也,欲老人不噎。

——范晔(南朝)《后汉书·礼仪志》

材料三 丞相故事,四科取士。……及刺史两千石察举茂才、尤异、孝廉之吏,务尽实核,选举英俊、贤行、廉洁、平端于县邑,务授试以职。有非其人,临计过署,不便习官事,书疏不端下,不如诏书,有司奏罪名,并正举者。

——《续汉书·百官志》

(1)比较材料一和材料二在史料价值上的不同。

(2)综合上述材料,概括汉代治国思想,并结合所学知识分析其原因。

| 时间 | 概况 |

| 西汉文帝十五年(公元前165年) | 举贤良能直言极谏,时策者百人,唯晁错为高第 |

| 西汉武帝建元元年(公元前140年) | 下诏举士,规定非治儒术者不取,董仲舒取为上第 |

| 东汉光武帝统治时期(25-57年) | 时选拔与提拔的对象,统行“授试以职”,内容有策、经、笺奏等 |

| A.汉武帝严格控制参加考试人数 | B.董仲舒推动儒学取得正统地位 |

| C.察举制通过考试严格选拔官员 | D.统治者注重保证察举的“质量” |

材料一在中国古代的封建贵族领主政治瓦解之后,封建贵族士大夫所承担的以“君子”治国的“礼治”传统,在帝国时代依然是影响政治的要素之一。士大夫不是那种作为君主之权力工具的单纯的官僚,他们横亘于君主与庶民之间,维系着相对独立的“道统”,并构成了以独特机制约束政统的分力。“礼治”不仅仅是一种政治模式,也是一种文化和文明的模式,在其中贯注了中国古代哲人的整体社会理想,贯注了先民对人类生活状态的独特理解与追求。

——摘编自阎步克《士大夫政治演生史稿》

材料二中国古代士大夫的价值支点是对于政治权力和政治责任的认同,“政治性”和政治利益成为他们的首选。于是,入仕为臣、光宗耀祖和青史留名被他们视为最精彩的人生设计,介入体制并得到体制的肯认和评价,是其自身存在价值的最具权威性的认定。因此,在中国传统社会里,士大夫站到了政治的中心地带,他们的思维再也离不开对于君主政治体制的认同,“三月无君,惶惶如也”,离开政治他们将“无所措手足矣”。

——摘编自葛荃《论中国传统“士人精神”的现代转换》

材料三在鸦片战争后的中西冲突中,最早提出通过变革以求生存、求自强的,是士大夫阶层。他们虽从传统社会母体中诞生、成长,但并非完全墨守成规,大多数能知耻后勇、自我革新。他们主张在儒学本位的基础上参酌西方文明的优长,形成“中学为体、西学为用”的格局,最终构建中西共存共融的文明系统。

——摘编自任聪颖《试论士大夫精神的发展及其特质》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代中国士大夫与“礼治”的关系。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明士大夫“站到了政治的中心地带”的主要途径。

(3)根据材料三并结合所学知识,评述士大夫阶层提出的“中学为体、西学为用”思想。

材料一 建元元年冬十月,诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士。元光元年冬十一月,初令郡国举孝、廉各一人。五月,诏贤良曰:“朕之不敏,不能远德,此子大夫之所睹闻也,贤良明于古今王事之体,受策察问,咸以书对,著之于篇,朕亲览焉。”于是董仲舒、公孙弘等出焉。元朔元年冬十一月,有司奏议曰:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”奏可。

——摘自班固《汉书》卷六《武帝纪》

材料二 隋唐五代是中央监察制度的长足发展阶段。御史在秦汉隶属于少府,魏晋南朝隶属于内省。隋初,御史“依旧入直禁中”,炀帝大业年间“始罢御史直宿”禁中之制。自此,御史完全脱离了宫禁,成为相对独立的中央专职监察官。隋炀帝还精简门下省机构,把城门、殿内、尚食、尚药、御府等五局从门下省中分离出来,使门下省逐渐成了掌“省读奏案”的封驳机构。隋朝除御史台之外,增设司隶台和谒者台,与御史台合称三台。御史台负责监察中央官吏,司隶台和谒者台监察地方。

——摘自贾玉英等《监察制度发展史》

材料三 所谓“科举”名称,就是由“开科取士”或“分科举人”而来。由封建国家设立各科,定期进行统一招考,成绩优秀者授予官职…隋炀帝大业年间(605-616年)开始设置“进士科”。隋朝的科举,初设明经、进士、秀才三科。其中秀才科最难。……所以“隋世重举秀才,天下不下十人”。…唐朝进一步充实和发展了科举制度。

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——据郑海峰《中国古代官制研究》、薛明扬《中国传统文化概论》整理

(1)指出材料一所反映的选官制度,结合所学指出这一选官制度的选拔标准和基本流程。

(2)根据材料二,指出隋朝监察制度的发展表现。结合所学,概述唐代御史台的主要职责。

(3)阅读材料三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①科举制度既为知识分子提供机会也改造了知识分子。阐述科举制度对于古代知识分子人生观的影响。试以故宫的某处重要建筑为例,加以说明。②作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性。试从人才选拔的角度,概括科举制对现代社会的借鉴价值,并分析1977年高考制度恢复的意义。

| A.察举制失去了选官功能 | B.封建统治基础亟需扩大 |

| C.选官标准影响社会风气 | D.汉代重文抑武的价值追求 |