材料

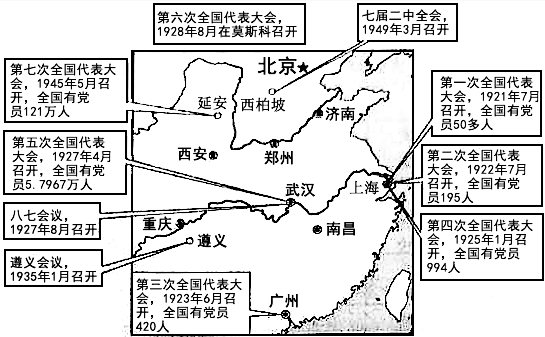

如图是中国共产党建立至中华人民共和国成立间部分重要会议示意图

从图中任选两次会议,根据材料并结合所学知识,简析两次会议间中国共产党的发展,并说明其原因。(要求:明确列出两次会议,观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)红船,见证了中国历史上开天辟地的大事变,成为中国革命源头的象征。红船,一直接受着人们特别是共产党人的瞻仰……

红船劈波行,精神聚人心。红船所代表和昭示的是时代高度,是发展方向,是奋进明灯,是铸就在中华儿女心中的永不褪色的精神丰碑。“红船精神”同井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等一道,伴随中国革命的光辉历程,共同构成我们党在前进道路上战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。80多年来,“红船精神”一直激励和鼓舞着我们党坚持站在历史的高度,走在时代的前列,勇当舵手,引领航向,不断取得革命、建设和改革的一个又一个胜利。

——习近平《弘扬“红船精神”走在时代前列》

依据习近平总书记的论述,结合所学,说明中国共产党在中国近代和现代历史发展中的重要地位和伟大贡献。

要求:观点提炼完整正确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 党史三对

| 甲申对 | 1944年3月,郭沫若撰写的阐释明朝和大顺政权灭亡教训的文章《甲申三百年祭》发表。毛泽东看后表示赞赏,告诫全党同志要引为鉴戒,不要重犯胜利时骄傲的错误。同年11月,毛泽东致信郭沫若,“你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待”,“你看到了什么错误缺点,希望随时示知。” |

| 窑洞对 | 1945年7月,黄炎培来到延安有感而发,希望中国共产党找出一条新路,跳出历史周期率的支配。毛泽东说:“我们已找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。” |

| 赶考对 | 1949年3月,中共中央前往北平时,毛泽东说:“今天是进京的日子,进京赶考去。”周恩来道:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。” |

——摘编自《遍数风流还看今朝(百年大党面对面12)》

材料二 百年党史,如何建设好我们的党,是命根子。毛泽东一生都心系党的建设这个命根子。从抗战时期到解放战争时期,他关于党的命运的三次“对谈”,集中地说明了这一点。

——摘编自石仲泉《毛泽东关于党的命运的三次“对谈”及其时代意义》

材料三 以史为鉴,可以知兴替。功成名就时做到居安思危、保持创业初期那种励精图治的精神状态不容易,执掌政权后做到节俭内敛、敬终如始不容易,承平时期严以治吏、防腐戒奢不容易,重大变革关头顺乎潮流、顺应民心不容易。我们党要始终成为时代先锋、民族脊梁,始终成为马克思主义执政党,自身必须始终过硬。

——据习近平《在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的讲话》(2018年1月)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“窑洞对”的背景,并说明新中国成立前后对“窑洞对”的实践。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括“党史三对”间的关系。

(3)根据材料并结合所学知识,简析百年大党重温“党史三对”的原因及时代意义。

材料 ——以史为鉴、开创未来,必须坚持中国共产党坚强领导。办好中国的事情,关键在党。

……

——以史为鉴、开创未来,必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。

……

——以史为鉴、开创未来,必须继续推进马克思主义中国化。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。

……

——以史为鉴、开创未来,必须坚持和发展中国特色社会主义。走自己的路,是党的全部理论和实践立足点,更是党百年奋斗得出的历史结论。

……

——摘编自习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

从材料中提炼出一个观点,并结合所学的中国近现代史知识加以论证。(要求:观点准确且不能与材料重复,叙述清晰且要史论结合。)

材料

| 时间 | 历史沿革 | 主要任务 |

| 1931年11月 | 在江西瑞金成立红色中华通讯社,是中国共产党领导下成立最早的新闻机构。 | 更好地推动革命的开展、队伍的建设,唤醒民众的反抗意识、激发民众的反抗热情,让更多的人听到共产党的声音。 |

| 1934年10月 | 红色中华通讯社撤离瑞金。 | |

| 1937年1月 | 在“西安事变”和平解决之后,为适应革命斗争形势的需要,根据中央的决定,在延安更名为新华通讯社。 | 肩负中央机关报、中央电台和通讯社三项重任,宣传党的方针政策,交流各地工作经验,推动全国的工作和斗争。 |

| 1940年12月 | 新华社创办了延安新华广播电台。 | |

| 1944年9月 | 开办对外英语广播。 | |

| 1937~1945年 | 在华北、晋绥、晋察冀、山东、华中相继成立分社。 | |

| 1946年5月后 | 新华社总社改组机构,同时向各主要战场派出随军记者或记者团。之后又在中国人民解放军各野战部队陆续建立前线分社和野战军总分社,在各兵团和军建立分社和支社。 | 成为党中央指导全国革命斗争的重要舆论工具。 |

| 1949年10月后至2001年 | 逐步完善了机构设置,相继成立国内外分社:设有办公厅、总编室、国内部、国际部、对外部、摄影部、体育部、总经理室、人事局等30多个局级部门和直属单位;在国内,除台湾省外,在31个省、市、自治区和香港、澳门设有分社,并在部分省辖大城市、重要城市和经济特区设有支社或记者站;在国外100多个国家和地区设立了分社,并设立了亚太、中东、非洲、拉美、法语国家地区5个可以直接发稿的总分社。 | 新华社在强化国家通讯社职能的同时,加大了建设世界性通讯社的力度。 |

——摘编自《新华通讯社史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立之前,新华社在各历史阶段所产生的主要作用。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立以后,新华社发展的背景。

材料 1922年7月,中国共产党指出:“我们共产党应该出来联合全国革新党派,组织民主的联合战线,以扫清封建军阀推翻帝国主义的压迫,建设真正民主政治的独立国家为职志。”1930年5月,《中华苏维埃共和国国家根本法(宪法)大纲草案》,对于中华苏维埃共和国的未来作出了明确规定,要求“建立全国工农群众自己的政权”。

1936年8月,中国共产党在《致中国国民党书》中明确提出要建立“全中国统一的民主共和国”“苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分,苏区人民的代表将参加全中国的国会,并在苏区实行与全中国一样的民主制度”。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式确立了“中华人民共和国”的国名,并将“新中国”国家概念界定为“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政的国家。”至此,中国共产党的“新中国”符号在复杂的革命环境里经过不断的演变最终确立。

——据胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语建构与历史演变》

据材料并结合所学知识,对“时代与中国共产党关于‘新中国’构想表述变化的关系”的命题作出阐释。

| A.符合当时边区政府的土地政策 | B.调动了社会各阶级抗日积极性 |

| C.反映了中国共产党的价值取向 | D.废除了封建地主土地所有制度 |

| A.是党路线调整的直接体现 | B.兼顾职工权益与阶级利益 |

| C.反映革命探索的不断深化 | D.强化工人阶级是领导阶级 |

| A.影响中国政局未来发展走向 | B.表明中共不再重视根据地建设 |

| C.反映东北地区是国共斗争的重要地带 | D.说明当时国内主要矛盾发生变化 |

材料一1945年中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》,是对延安整风运动成果的集中总结。这次决议对土地革命时期党的路线作出正式结论,对一些重大事件和历史问题,如陈独秀的错误、八七会议、第五次反“围剿”失败、遵义会议等重大事件,都进行了基于当时认识的分析和评价;在深入剖析“左”倾错误的同时,认为“以毛泽东为代表的马克思列宁主义的思想……必将给党和中国革命带来伟大的进步和不可战胜的力量”。有七大代表后来回忆道:“没有《关于若干历史问题的决议》统一全党的思想,七大是开不好的”。

——摘编自李东朗《<关于若干历史问题的决议>与中共七大》

材料二1981年,中共中央召开十一届六中全会,通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,标志着十一届三中全会后,党在指导思想上拨乱反正的完成。这次决议对建国后十七年的历史做出了详细的分析和正确的总结。《决议》还对党的十一届三中全会以来逐步确立的适合我国情况的社会主义现代化建设正确道路的主要点,从十个方面作了概括,实质上初步提出了在中国建设什么样的社会主义和怎样建设社会主义的问题。

——摘编自亚东《<关于建国以来党的若干历史问题的决议>的形成》

(1)材料根据一并结合所学知识,概括《关于若干历史问题的决议》出台的历史背景,并分析决议的历史意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出两个决议的共通之处。