| 古籍文献 | 结论 | ||||

| A | 天子者,势位至尊,无敌于天下,夫有谁与让矣?(《荀子》) | 皇权至高无上,理应终身世袭 | |||

| B | (秦孝公)十九年,天子致伯。二十年,诸侯毕贺。(《史记·秦本纪》) | 秦灭六国,一统天下 | |||

| C | 秦始皇二十六年(前221年)“令黔首自实田”。(《史记·秦始皇本纪》) | 政府承认私有土地的合法性 | |||

| D | “君,舟也;人,水也;水能载舟亦能覆舟。”(《贞观政要》) | 唐太宗终身勤政爱民 | |||

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.这一现象是一种历史巧合 | B.中国古代的定谥制度走向形式化 |

| C.蒙古族文化来源于鲜卑族 | D.忽必烈对北魏政权华夏化的认可 |

北方内迁少数民族耕耙图 北方边境汉人放牧图

| A.经济重心南移 | B.农业生产恢复 |

| C.民族交融加强 | D.社会分工扩大 |

| A.均受到反封建礼教思想的影响 | B.政治立场影响对文学的解读 |

| C.传统文化渗入民众的日常生活 | D.启蒙思想借助艺术方式传播 |

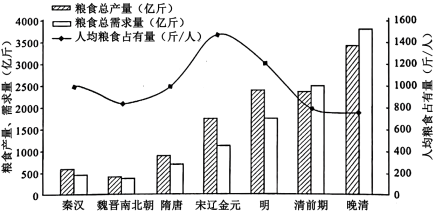

| A.秦至明供大于需,引发对外民族冲突 | B.清朝粮食供小于需,导致高产作物引进 |

| C.秦汉至宋元人均粮食占有量波动剧烈 | D.生产力停滞使明清人均粮食占有量下降 |

材料一 自北魏孝文帝起,历代均田制的实施,就是不普遍的、打折扣的。以唐代为例,尽管唐初均田令规定授予民众“口分田”八十亩、“永业田”二十亩,但各级官员利用特权大量占田,“公田”日少,再加上“丁口滋生”,政府并没有足额土地授予民众。唐代开元年间的户籍文书记载,有户主余善意应受田一顷六十一亩,实际只受二十八亩,但要交的租调却一点未减,需要“纳租二石(“一丁之租”)。民众苦困,“耕者日少,田有荒芜”,到武则天时,“天下户口,亡逃过半”。

——摘编自杨志玖《论均田制的实施及其相关问题》等

材料二 明代前中期江南平原实行水稻一年一作制,一个无牛农户可种稻25亩上下,自明后期以来,水稻与春花轮作的“新一年二作制”逐渐推广。在这一新的耕作制度下,时人提出:“上农夫一人止能治田一十亩”。在苏州、松江等江南蚕业和纺织业最发达的地区,妇女大多不下田劳动,所以农户耕田更要少一些。明后期以来江南“人耕十亩”经营规模的出现和普及表明这种经营规模下所产生的经济效益,比其他经营规模更佳。

——摘编自李伯重《“人耕十亩”与江南农民的经营规模》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出该材料在分析均田制走向崩溃的原因时所选取的视角。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明后期以来“人耕十亩”现象形成的原因,并从唯物史观角度对该现象的合理性进行解读。

(3)综合上述材料并结合当前中国农业发展的状况,就家庭联产承包责任制的农业经营规模谈谈你的看法。

材料一 北魏孝文帝改革以公元490年为界,可以划分为前后两个阶段。前期的改革侧重于“形而下”的部分,后期的改革则注重于“形而上”的部分;前者务实,后者务虚;前者重绩效者求声势。

材料二 北魏孝文帝改革中那些最为切合实际、最有实质效益的措施与做法,都是冯太人的作为与贡献,而它们的推行与见效,则为真正归属于孝文帝主持的后阶段改革奠定了基础。也只有明确地区分了整个改革的前后阶段的不同主持人,我们对魏孝文帝在改革运动中所扮演的角色,在改革运动中所占有的地位,才可以做出比较公允恰当的评价。……正如宋代叶适所认为的那样,拓跋宏“始迁洛邑”的举措,乃是错误的抉择,属于“根本既虚,随即崩溃”。至于迁都后所推行的那些“汉化”措施,那就更值得商榷了。

——材料一二均摘编自黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,对“形而下”和“形而上”进行解读。

(2)概括材料二的基本观点,并结合所学知识对这一观点进行点评。

| A.统治疆域的进一步拓展 | B.江南市镇经济兴起 |

| C.经济发展影响行政区划 | D.经济重心南移加速 |

材料一中国思想史的黄金时代在春秋战国时期出现,得益于此时半厚的文化积累,在沉积和发酵了两千多年后,内部的压力已烃足等大,加上适当的外部条件,就出现了春秋战国时的文化大喷发、思想大爆炸。

——摘自王磊《一个黄金时代的形成与终结一对战图百家争鸣现象的一种解读》

材料二汉武帝穷奢极欲,刑罚繁重,横征暴敛,对内大兴土木,对外征讨四方,又信阜神鬼之说,“巡游无度,使百姓疲蔽”,很多人被迫作了盗贼,这与秦始皇没有多少不同。 但为什么秦朝因此灭亡,而汉朝却因此而兴盛呢?是因为汉武帝胞“遵先王之道”, 懂得如何治理国家,守住基业,能“受忠直之言”,厌恶被人欺瞒蒙蔽,始终“好贤”, 赏罚分明,到晚年又能改正以往的过失,将国家大事托付给合适的大臣,这正是汉武帝“有亡秦之失”而无“亡秦之祸”的原因。

——梢编自司马光《资治通鉴》(卷二十二)

材料三泰迸并兼四海。以为周制微弱,终为诸侯所丧,故不立尺土之封,分天下为郡县……汉兴,因秦制度,崇恩德,行简易,以托海内。至武帝……开地斥境…… (地方分为)凡十三部,置利史。

——《汉书》卷二十八《地理志上》

(1)根据材料一二,选择其中一个对汉武帝评价的观点,并概括说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,扼要归纳历史人物研究的三种基本方法。

(3)依据材料并结合所学,指出秦朝和汉朝国家管理制度建设的表现及其影响。

| A.隋唐中央集权制度的完善消除了地方分裂割据的政治基础 |

| B.经济的发展和各地经济联系的加强削弱了割据的经济基础 |

| C.“大一统”民族心理及对稳定的孜孜追求使分裂局面不能长久 |

| D.君权神授和专制主义的极端加强对维护国家统一作用巨大 |