| A.地中海 | B.红海 | C.波斯湾 | D.死海 |

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三 废丞相后与丞相地位近似官职的基本职权情况表

| 职位 | 基本职权 | |

| 明中叶后 | 内阁首辅 | 拥有票拟权,但不是合法宰相,地位经常受到挑战 |

| 清朝雍正年间以后 | 军机大臣 | 承旨拟写传达皇帝旨意 |

材料四 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

请回答

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?(请分别作答一一对应,如“秦始皇:措施XX”,写对一点,不对应的直接)这些措施的共同点是什么?

(2)根据材料二、分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?

(3)你怎么理解材料四中黄宗羲的观点?

| A.筒车 | B.牛耕 | C.耧车 | D.机耕 |

| 记载 | 出处 |

| 有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(让人代为请示) | 《睡虎地秦墓竹简·内史杂》 |

| 行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之 | 《睡虎地秦墓竹简·行书》 |

| A.行政管理制度严密 | B.法律实行轻罪重罚 |

| C.地方官员权力较小 | D.政府行政效率低下 |

材料一 (960 年)镇州、定州节度使奏契丹与北汉合势南侵。太祖受周恭帝诏前往抵御,宿营陈桥驿。清晨,将士着甲持兵器集于驿门,鼓噪突入驿中。太祖惊起,出门查看。诸将露刃罗立于庭,曰:“诸军无主,愿奉您为天子。”赵未及答,有人以黄袍加赵之身, 众将皆拜于庭下,大呼称万岁。太祖坚决拒之,众不听,扶太祖上马,拥逼南行。太祖思度难以脱身,乃揽辔驻马,谓将士曰:“汝辈自贪富贵,强立我为天子,能从我命则可, 不然,我不能为若主矣。”众皆下马听命。……不终日而帝业成焉。

——选编自司马光《涑水纪闻》

材料二 后周的……节度使兼禁军首领赵匡胤,制造辽与北汉合兵南下的假情报,后周…… 匆忙派遣赵匡胤率禁军前往抵御,行军至开封北……的陈桥驿发动兵变。赵匡胤弟赵匡义和……掌军书记赵普授意将士把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。……赵匡胤率军回到京城开封,逼周恭帝禅位,顺利地改朝换代,建立宋朝。

材料三 五代皇帝多由军将拥立,已成惯例。……一般都说(陈桥兵变前)这一军情是谎报的,也有人认为不可能谎报军情,因为(镇、定)二州节度使……不属赵氏集团,不可能合谋谎报;即便合谋谎报,后周也未必一定派赵匡胤出征。实际上,是否谎报军情并不重要,这只不过给陈桥兵变提供一次契机而已,而契机总是可以寻找的。

——虞云国《细说宋史》

(1)周恭帝是哪一时期的皇帝?( )

| A.春秋战国时期 | B.三国时期 | C.南北朝时期 | D.五代十国时期 |

(2)契丹族建立的北方政权是( )

| A.北魏 | B.辽 | C.金 | D.西夏 |

(3)根据材料一整理陈桥兵变的关键史实并排序

A黄袍加身 B终成帝业 C北兵入寇 D驻军陈桥 E赵氏婉拒

(4)材料二与材料一的记载有何不同之处?

(5)材料三的视角与前两者有何不同?

(6)有学者试图解开陈桥兵变之谜,并查阅《辽史》(元朝时所著),发现《辽史》并未记载960年曾有举兵南下的计划和行动。这一发现,能否足以解开陈桥兵变之谜?

| A.恩泽诸侯贵族 | B.增加国家税收 | C.实现民族交融 | D.削弱王国势力 |

| A.丞相 | B.郡守 | C.县令 | D.刺史 |

《史记》中记载:“(楚庄王十六年,公元前598年)伐陈,杀夏征舒。征舒弑其君,故杀之也。已破陈,即县之。”“(秦惠文王十三年,公元前312年)攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡。”

问题:从材料中你可以获得哪些信息?

材料一 (农民)还要按规定向国家缴纳人头税,服繁重的徭役。秦代的田赋负担相当沉重,征收量达到2/3①。

——孙翊刚《中国赋税史》

注:①孙翊刚对“泰半”的理解是2/3。

材料二 (秦代)口赋则远比田租要重,所谓“收泰半之赋”,就是要将一年收入的一大半,作为人头税(口赋)上交国家。

——王新龙《大秦王朝》

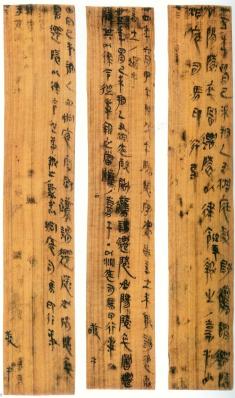

材料三 里耶秦简

“迁陵卅五年豤(垦)田舆五十二顷九十五亩,税田四顷□□……”

——陈伟《里耶秦简牍校释》第1卷

材料四 总舆田(应纳税土地)数5295亩,除以总税田(应缴田租)数451亩,为11.73倍,若总税田数为441亩,则为12倍。这两个数据都可以作为秦始皇三十五年迁陵县的实际田租税率为“十二税一”的佐证。

——刘三解《秦砖大秦帝国兴亡启示录》

(1)就研究秦朝收取“泰半之赋”而言,上述四则材料哪些是第一手史料?哪些是第二手史料?

(2)根据材料一,秦朝农民对国家承担的义务有哪些?对比材料一、二,两位学者对“泰半之赋”中的“赋”的理解有何差异?

(3)综合上述材料,你认为秦收取“泰半之赋”的说法是否成立?请简要说明理由。

历史学习中,“华夏”的称谓始于何时?最初的含义是什么?后来又有什么变化?这些问题引起了某班同学们的兴趣,他们围绕“华夏”的探源开展研究性学习。

(1)同学们在调查初期因溯源考虑,找寻了商代卜辞中________的记载,发现了“夏”字,指代夏朝遗民之族群;“华”字像一棵树上满是花枝的样子。(单选)( )| A.陶文 | B.甲骨文 | C.金文 | D.小篆 |

| A.实物史料 | B.图像史料 | C.口传史料 | D.文献史料 |

A.(西域高昌国)其风俗政令,与华夏略同,……文字亦同华夏,兼用胡书。

——《北史·卷九十七·列传第八十五》

B.臣闻……明王创业,必先(治理)华夏而后(治理)夷狄,广诸德化,不事遐荒。

——《贞观政要·安边第三十六》

C.天监否德,于是命运世祖肇基朔漠,入统华夏,生民赖以安靖七十余年。

——《明太祖实录·卷二百十二》

D.中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——唐·孔颖达《春秋左传正义》

以上材料体现了“华夏”的哪些不同的含义?请简要说明。(4)自秦朝建立大一统的多民族国家后,各民族在频繁的交往与交流中,不断认同“华夏”这个民族称号。结合所学,从以下几个时期列举有利于促进民族之间交融的史实各一例:

秦朝:全国统一文字货币和度量衡;

汉朝:

魏晋南北朝:

唐朝:

清朝:

(5)在“华夏”探源过程中,有同学认为:对古代史研究最有价值的是考古出土的实物资料,它是通向历史真实的唯一大道,传世文献资料处于从属的地位。这个观点引起大家的争论。你是否同意这一看法?说明理由。