材料一 察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。

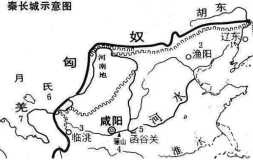

材料一

材料二 明朝中后期,原产于美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,易木棉花以归,机籽扎轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的兴起,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料三 郑和七次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最先进的海船。郑和的船队有严整的编队,船只分工明确,还有战船护航。仅首次下西洋时,就有27000多人。郑和的船队采用了当时世界上最先进的远洋航行技术,船只上配备航海图和罗盘针,船队航行于太平洋和印度洋的广大海城之间,到达亚非30多个国家。

(1)据材料一,列举秦朝时期活跃在长城以北的主要少数民族,结合所学知识分析秦朝修建长城的主要影响。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝中后期农业和手工业领域出现的新变化。

(3)结合材料三和所学知识,分析郑和船队的特点。并谈谈你对郑和下西洋的认识。

材料一 汉武帝……提拔了一批中下层官员,作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策发号施令。将全国地区分为13个监察区域,叫十三州部,……于元光元年(公元前134年)冬,初令郡国每年举孝廉各一人。

——摘编自晁福林《中国古代史(上)》

材料二 全面抗战爆发后,国共两党第二次合作,为适应抗日民族统一战线的建立以及巩固抗日根据地的现实需要,陕甘宁边区政府提出“三三制”原则,成立由中国共产党领导、各阶层广泛参与的民主协商政权(或各阶级联合专政的政权)。

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年)

材料三 新中国60年民主政治的发展是一个不可分割的延续过程。改革开放之前的30年的民主建设为中国特色的社会主义民主政治搭建了基本的制度框架,改革开放之后的30年我们在民主政治方面取得的巨大成就,是在改革开放之前30年民主建设成就的基础上取得的。没有改革开放之前30年的民主存量,就不可能有改革开放之后30年的民主增量。

——俞可平《60年来中国的民主政治建设》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝改革政治体制的主要举措。

(2)根据材料二结合所学知识,谈谈三三制原则的积极影响

(3)根据材料三结合所学知识说明,改革开放之前的30年搭建的“基本的制度框架”有哪些?

材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元132年),尚书令左雄议改察举之制。……雄上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。

——唐·杜佑《通典》卷十三《选举一》

(1)据材料一,概括东汉左雄改革察举制的主要内容。结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

材料二 贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

入仕群体中寒门子弟所占比例

| 朝代 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

材料三 邑聚千数百童生,擢十数人为生员;省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数人为进士;复于百数进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。然内政外交,治兵理财,无一能举者,则以科举之试以诗文楷法取士,学非所用、用非所学故也。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

(3)据材料四,概括梁启超对科举选才的基本看法。分析梁启超上述议论的目的。

(4)综上,谈谈你对中国人才选拔制度的基本认识