名校

1 . “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,但在战国晚期秦与六国的兼并战争中,已经完全被遗弃了。这一变化表明( )

| A.礼乐制度完全崩溃 | B.华夏认同观念产生 |

| C.天下一统格局形成 | D.华夷文化冲突消失 |

您最近一年使用:0次

2023-12-17更新

|

154次组卷

|

12卷引用:吉林省白城市第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题

吉林省白城市第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广州市广州市番禺区禺山高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题陕西省汉中市西乡县第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省龙门县高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题山东省滨州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题新疆阿勒泰地区2021-2022学年高一上学期期末历史试题浙江省绍兴蕺山外国语学校2022-2023学年高一10月月考历史试题甘肃省天水市秦安县第一中学2022-2023学年高一上学期月考(一)历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2023-2024学年高一9月月考历史试题内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里远方中学2023-2024学年高一上学期第一次考试历史试题

名校

2 . 周平王东迁后,“妾如后”“庶如嫡”“臣擅命”“都如国”,此四事在王室和诸侯国中屡屡发生,引发了诸多政治动乱。这反映了这一时期( )

| A.礼乐崩坏扩大贫富差距 | B.分封制受到冲击 |

| C.宗法破坏加速社会转型 | D.等级制度彻底瓦解 |

您最近一年使用:0次

2023-12-15更新

|

70次组卷

|

2卷引用:湖南省长沙市德成学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

3 . 春秋战国时期是中国历史上的一个大分裂、大变革和大发展的时期,下列属于这一时期特征的是( )

①列国纷争 ②华夏认同 ③经济发展 ④百家争鸣

①列国纷争 ②华夏认同 ③经济发展 ④百家争鸣

| A.①③④ | B.①②④ | C.②③ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

2023-12-08更新

|

154次组卷

|

2卷引用:浙江省S9联盟2023-2024学年高一上学期期中历史试题

23-24高一上·山东青岛·期中

4 . 阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,对材料中孔子构建的“仁人君子”形象进行合理解释。

材料孔子眼中的“仁人君子”

孔子极力倡导仁人君子之道。从理想人格的意义讲,孔子所谓的仁人君子不仅应关切个人自我道德品格修养,具备忠信、孝悌、克己、礼让、好学、知勇、仁恕等诸美德,而且更应怀抱经世济民的情怀,“老者安之,朋友信之,少者怀之”,“修己以安人”,“修己以安百姓”。

——摘自林存光《孔子新论》

根据材料并结合所学知识,对材料中孔子构建的“仁人君子”形象进行合理解释。

您最近一年使用:0次

名校

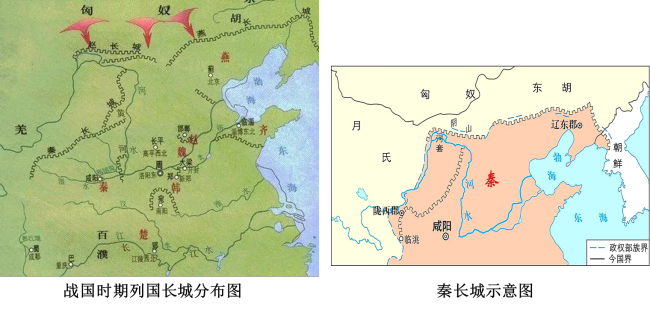

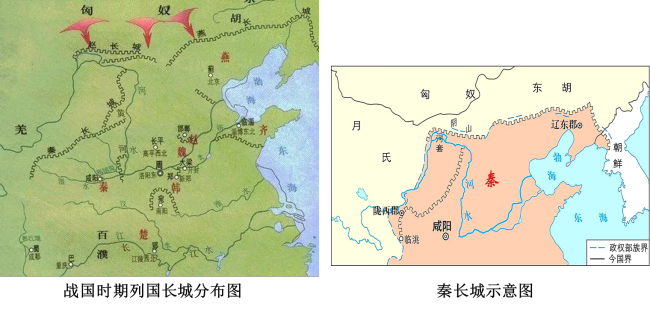

5 . 如图分别是中国战国时期和秦朝的长城分布图。图中所示长城分布范围的变化体现出( )

| A.国家由分裂走向统一 | B.各地区之间的交流频繁 |

| C.战国时期社会动荡 | D.秦朝尊奉法家严刑峻法 |

您最近一年使用:0次

2023-11-29更新

|

87次组卷

|

3卷引用:湖北省A9高中联盟2023-2024学年高一上学期期中历史试题

6 . 鲁昭公十七年(前525年),出身于东夷的郯子到鲁国,追溯自己的东夷祖先为黄帝、炎帝、共工、太皞、少皞、颛顼6位上古帝王。孔子听到郯子的说法时,对其说法高度认可。这表明,当时( )

| A.同源共祖观念已经产生 | B.传统政治秩序被完全破坏 |

| C.东夷普遍认同华夏文化 | D.鲁国成为传承周文化的中心 |

您最近一年使用:0次

7 . 明清史学家多称周王朝是中国历史上唯一一个“国祚八百多年”的王朝,但当今史学家都批评该观点是错误的。当今史学家做出这一判断的主要依据应是( )

| A.明清史学家都是封建时代的学者 | B.周灭商之后的统治仅有七百多年 |

| C.周王朝分为西周和东周两个时期 | D.西周只是我国青铜时代王朝之一 |

您最近一年使用:0次

名校

8 . 公元前9世纪,楚国先祖熊渠自称“我蛮夷也”;后其国君又宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳,高阳者,黄帝之孙”。这一变化体现了( )

| A.诸侯争霸的格局 | B.楚国实力的增强 | C.华夏认同的观念 | D.社会秩序的崩溃 |

您最近一年使用:0次

2023-11-09更新

|

79次组卷

|

5卷引用:江苏省淮安市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

9 . 春秋时期的外交“辞令”多是群策群力,战国时期的外交“辞令”则多为个人随机应变、有的放矢,还出现了专供辩士学习与取用的虚拟游说文辞资料。这一变化是当时( )

| A.礼乐制度强化的结果 | B.列国纷争激烈的反映 |

| C.王室衰微加速的表现 | D.华夏认同增强的体现 |

您最近一年使用:0次

2023-11-01更新

|

113次组卷

|

7卷引用:山东省枣庄市滕州市2023-2024学年高一上学期期中考试历史试卷

名校

10 . 西周至春秋时期,“公”主要指国君、祖宗,“私”主要指卿大夫,“公”“私”的价值色彩不浓:到战国时期,“公”则主要指国君和朝廷,以及公平、公正之义,“私”则主要指百官和普通民众,以及私心、私欲等。“公”“私”的指向和价值内涵的变化反映了( )

| A.社会经济不断发展 | B.汉字含义日渐丰富 | C.君主专制逐渐确立 | D.宗法分封日趋瓦解 |

您最近一年使用:0次

2023-10-05更新

|

267次组卷

|

7卷引用:江苏省扬州市邗江区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

江苏省扬州市邗江区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题四川省广安友实学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)【好题汇编】期末复习-纲要上 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(4大核心考点+60道高频选择题)【好题汇编】期末复习-纲要上第一、二单元 从中华文明起源到隋唐统一多民族封建国家的发展(4大核心考点+60道高频考题)-天津专用(已下线)广东省汕头市2023-2024学年高三上学期1月期末调研历史试题变式练习中国古代史(已下线)2024届江苏省南京市高三下学期第二次模拟考试历史试题变式练习中国古代史