名校

1 . “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,但在战国晚期秦与六国的兼并战争中,已经完全被遗弃了。这一变化表明( )

| A.礼乐制度完全崩溃 | B.华夏认同观念产生 |

| C.天下一统格局形成 | D.华夷文化冲突消失 |

您最近一年使用:0次

2023-12-17更新

|

154次组卷

|

12卷引用:山东省滨州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

山东省滨州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题新疆阿勒泰地区2021-2022学年高一上学期期末历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题吉林省白城市第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广州市广州市番禺区禺山高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题浙江省绍兴蕺山外国语学校2022-2023学年高一10月月考历史试题甘肃省天水市秦安县第一中学2022-2023学年高一上学期月考(一)历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2023-2024学年高一9月月考历史试题陕西省汉中市西乡县第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里远方中学2023-2024学年高一上学期第一次考试历史试题广东省龙门县高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

2 . 据学者考证,“大禹治水”的传说最早见于春秋《诗经•商颂》,此处的“水”仅指黄河中下游的河济地区。而在战国《尚书•禹贡》中,禹不仅治水,还划分了“九州”和“五服”,其活动范围远远超越了商周之地,甚至达到了钱塘江地区。这可以说明( )

| A.华夏认同观念增强 | B.夏统治区域范围较大 |

| C.战国时期水患频发 | D.传说故事无史料价值 |

您最近一年使用:0次

名校

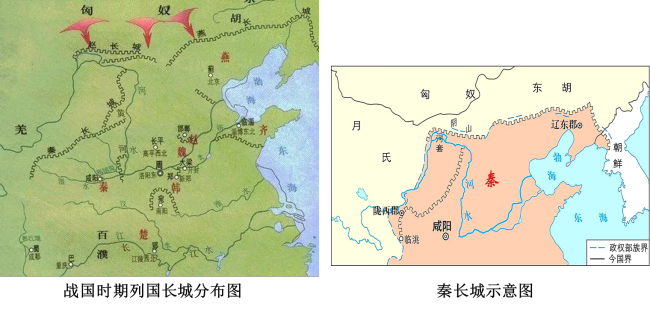

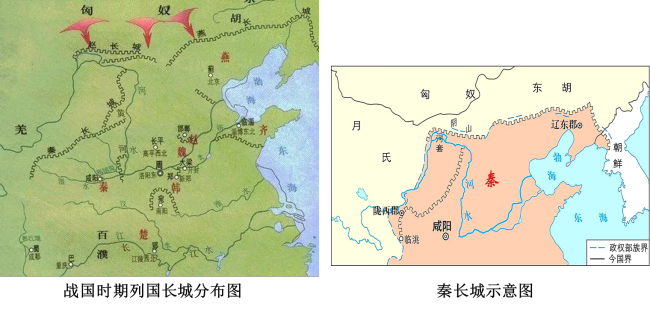

3 . 如图分别是中国战国时期和秦朝的长城分布图。图中所示长城分布范围的变化体现出( )

| A.国家由分裂走向统一 | B.各地区之间的交流频繁 |

| C.战国时期社会动荡 | D.秦朝尊奉法家严刑峻法 |

您最近一年使用:0次

2023-11-29更新

|

87次组卷

|

3卷引用:广西壮族自治区百色市2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

4 . 春秋时期的外交“辞令”多是群策群力,战国时期的外交“辞令”则多为个人随机应变、有的放矢,还出现了专供辩士学习与取用的虚拟游说文辞资料。这一变化是当时( )

| A.礼乐制度强化的结果 | B.列国纷争激烈的反映 |

| C.王室衰微加速的表现 | D.华夏认同增强的体现 |

您最近一年使用:0次

2023-11-01更新

|

113次组卷

|

7卷引用:内蒙古包头市2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题

名校

5 . 西周至春秋时期,“公”主要指国君、祖宗,“私”主要指卿大夫,“公”“私”的价值色彩不浓:到战国时期,“公”则主要指国君和朝廷,以及公平、公正之义,“私”则主要指百官和普通民众,以及私心、私欲等。“公”“私”的指向和价值内涵的变化反映了( )

| A.社会经济不断发展 | B.汉字含义日渐丰富 | C.君主专制逐渐确立 | D.宗法分封日趋瓦解 |

您最近一年使用:0次

2023-10-05更新

|

267次组卷

|

7卷引用:安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题四川省广安友实学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省扬州市邗江区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)【好题汇编】期末复习-纲要上 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(4大核心考点+60道高频选择题)【好题汇编】期末复习-纲要上第一、二单元 从中华文明起源到隋唐统一多民族封建国家的发展(4大核心考点+60道高频考题)-天津专用(已下线)广东省汕头市2023-2024学年高三上学期1月期末调研历史试题变式练习中国古代史(已下线)2024届江苏省南京市高三下学期第二次模拟考试历史试题变式练习中国古代史

22-23高一上·广东深圳·期末

名校

6 . 如图是先秦不同时期文献记载的大禹治水区域范围的变化。据图可知,先秦时期( )

| A.国家统一成为历史的必然 | B.华夏文明的影响不断扩大 |

| C.大禹治水传说向史实贴近 | D.儒墨两家的思想趋于融合 |

您最近一年使用:0次

2023-06-09更新

|

274次组卷

|

5卷引用:广东省深圳市深圳中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(B卷)

(已下线)广东省深圳市深圳中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(B卷)江苏省扬州市邗江区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题福建省福州市鼓山中学2023-2024学年高一10月月考历史试题湖南省长沙市德成学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题山东省枣庄市薛城区、滕州市2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

7 . 战国七雄的名臣名将,绝大多数都不是君主近亲,他们往往来自下层贵族或平民,完全凭借自己的能力被擢拔而受重用。这说明( )

| A.分封制度日益趋向衰落 | B.官吏选拔制度尚未出现 |

| C.任人唯贤取代任人唯亲 | D.贵族世袭特权已被废除 |

您最近一年使用:0次

2023-01-23更新

|

154次组卷

|

5卷引用:学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期期末考前必刷卷(山东专用)03

名校

8 . “画野分民乱井田,百王礼乐散寒烟。”反映了春秋战国时期的时代特征是( )

| A.生产力的发展 | B.争霸战争频繁 |

| C.思想文化繁荣 | D.社会动荡变革 |

您最近一年使用:0次

2022-12-07更新

|

279次组卷

|

29卷引用:云南省曲靖市陆良县第八中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题

云南省曲靖市陆良县第八中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题湖南省长沙市雨花区2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题2010年新疆乌鲁木齐高二上学期期中考试历史卷2011-2012学年北京市密云二中高二3月月考历史(文科)试卷2013-2014年山东鱼台二中高二3月质检历史试卷2015-2016学年青海师范大学附属二中高二4月考历史试卷(已下线)改革变法风潮与秦国历史机遇吉林省松原市扶余县第一中学2016-2017学年高二下学期期中考试历史试题高中历史人教版 选修1 历史上重大改革回眸 第一单元陕西省黄陵中学高新部2017-2018学年高二4月月考历史试题2018-2019学年高二历史(岳麓版)选修1同步练习卷:第3课 春秋战国时期的变法运动吉林省辽源市田家炳高级中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题山东省泰安市高新区泰山国际学校2018级岳麓版历史选修一第3课春秋战国时期的变法课时训练山西省朔州市李林中学2018-2019学年高二下学期第四次月考历史试题吉林省白城市通榆县第一中学2019-2020学年高二下学期网络期中考试历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2019-2020学年高二6月月考历史试题吉林省长春市第二十九中学2020-2021学年高二下学期第一次阶段考试历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题浙江省温州市苍南县金乡卫城中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题云南省玉溪市民族中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)新课巩固练(一)【测试范围:纲要上第1-12课】-【暑假自学课】2023年新高一历史暑假精品课(中外历史纲要上)广东省茂名市化州市林尘中学2024届高三上学期第一次月考历史试题山西省大同市第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题江苏省盐城市响水中学2023-2024学年高一10月月考历史试题江苏省盐城市响水县清源高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省长春市农安县2024届高三上学期零模调研历史试题黑龙江省绥化市哈尔滨师范大学青冈实验中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题(已下线)2024年1月黑龙江省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史(已下线)2023年新高考江苏历史高考真题变式练习中国古代史

名校

9 . 《左传》记载桓公五年:“(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……王卒大败,祝聃(郑庄公的部将)射王中肩。”这一事件反映了( )

| A.武王克商 | B.平王东迁 | C.王室衰微 | D.万邦林立 |

您最近一年使用:0次

2022-10-11更新

|

90次组卷

|

64卷引用:上海市南洋模范中学2022-2023学年高一上学期期末线上考试历史试题

上海市南洋模范中学2022-2023学年高一上学期期末线上考试历史试题2016-2017学年广东省揭阳市普宁华美实验校高一上期第一次月考历史试卷山东省济宁市兖州区实验高中2017级高一第一次月考历史试题山西省临汾第一中学2017-2018学年高一上学期第一次调研考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第九中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第九中学2017-2018学年高一上学期历史期中考试试卷【全国百强校】海南省海口市湖南师大附中海口中学2018届高三3月月考历史试题2018-2019学年海南省海口中学高三(下)月考历史试卷(3月份)江西省上饶县中学2019-2020学年新高一(学科竞赛班)5月月考历史试题江西省上饶县中学2018-2019学年新高一下学期第二次月考历史试题(学科竞赛班)2014年上海市普陀区高三12月月考历史试题辽宁同泽女中2019-2020学年度上学期高一9月月考历史试题海南省东方市2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题山东省淄博市第七中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题山东省济宁市鱼台县第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题广西柳州市柳江中学2019-2020学年高二上学期期中考试历史试题北京市海淀区2014届高三上学期期中考试历史试题山东济南市历城第二中学2019-2020学年高一10月月考历史试题山西省大同市第一中学2019-2020学年高一3月月考(网上)历史试题山东省潍坊市诸城市2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题河南省安阳市林州市林虑中学2019-2020学年高二下学期开学检测历史试题2021年高考历史一轮复习考点扫描(政治史模块)第一单元古代中国的政治制度山东省菏泽市单县第五中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省济宁市邹城市第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题山东省济南市山东师大附中2020-2021学年高一10月月考历史试题河北省唐山市第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题北京市昌平区新学道临川学校2020-2021学年高一(京津班)上学期第一次月考历史试题广东省汕头市金山中学2020-2021学年高一10月月考历史试题辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2020-2021学年高一上学期第一次考试历史试题山东省青岛第五十八中学2020-2021学年高一10月考试历史试题辽宁省葫芦岛市建昌县高级中学2020-2021学年高一10月月考历史试题安徽省蚌埠田家炳中学、蚌埠五中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题湖北省荆州市松滋市言程中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省佛山市第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题山东省济宁市任城区2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安市舒城中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州市安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学2020-2021学年高一上学期期中联考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安第一中学2020-2021学年高一上学期第二次段考历史试题重庆市第八中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题吉林省长春市第二十中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题云南省玉溪市峨山县第一中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题湖南省邵阳市武冈市第二中学2020-2021学年高一下学期第三次月考历史试题江苏省宿迁市沭阳县修远中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省大连市庄河市高级中学2021-2022学年高一10月月考历史试题福建省泉州科技中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省杭州市桐庐中学2021-2022学年高一10月月考历史试题河北省衡水市第十四中学2021-2022学年高一上学期二调考试历史试题黑龙江省双鸭山市林业学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题辽宁省大连市一0三中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省佛山市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次段考历史试题陕西省西安市长安区第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题北京市首都师大附属密云中学2022-2023学年高一10月月考历史试题辽宁省沈阳市第二中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题广东省佛山市顺德区第一中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省金华市曙光学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州市石狮市永宁中学2022-2023学年高一上学期第一次阶段考历史试题广东省汕尾市华大实验学校2022-2023学年高一9月月考历史试题广东省佛山市三水区三水中学2022-2023学年高一10月月考历史试题(已下线)广东省汕头市2023-2024学年高三上学期1月期末调研历史试题变式练习中国古代史(已下线)2024届江苏省南京市高三下学期第二次模拟考试历史试题变式练习中国古代史

名校

10 . 春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”“内诸夏而外夷狄”的主张。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这反映出( )

| A.统一多民族国家已经形成 | B.传统华夷观念已被突破 |

| C.对华夏文化的认同感渐强 | D.孟子背离孔子的民族观 |

您最近一年使用:0次

2022-08-19更新

|

2791次组卷

|

30卷引用:四川省达州市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题

四川省达州市2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题山东省泰安市宁阳县第四中学2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题(2)第2课诸侯纷争与变法运动-高中历史统编版纲要上同步测试题河南省焦作市武陟县第一中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题第2课诸侯纷争与变法运动(课时作业)-2022-2023学年高中历史纲要上课时及单元测第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(单元检测)-2022-2023学年高中历史纲要上课时及单元测河南省新乡市原阳县第三高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题河南省南阳市内乡县高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题陕西省榆林市定边县第四中学2022-2023年高一上学期第一次月考历史试题河南省许昌市鄢陵县新时代精英学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题湖南省邵阳市第二中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题河南省南阳市社旗县第一高级中学2022-2023学年高一上学期第一次考试历史试题黑龙江省大庆市大庆中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题福建省南平市建阳第二中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题甘肃省庆阳市宁县第二中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2023届高三上学期第一次月考历史试题安徽省芜湖中华艺术学校2022-2023学年高一9月月考历史试题山西省晋中市平遥县第二中学2022-2023学年高一10月月考历史试题福建省厦门市湖滨中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省郴州市永兴县文郡中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题山东省滨州惠民文昌中学(北校区)2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省金华市浦江县建华中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题2022年重庆高考历史真题变式练习中国古代史湖北省宜昌市长阳县第一高级中学2023-2024学年高一9月月考历史试题海南省临高县新盈中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河北省廊坊市第八中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省三门峡市渑池县第二高级中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题云南省腾冲市2022-2023学年高一上学期期中历史试题黑龙江省哈尔滨市呼兰区第一中学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题江西省南昌市第十九中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题