材料一 孔子生活的春秋末期,奴隶社会开始瓦解,他希望维护奴隶制统治,期望统治者能够“为政以德”。由于当时铁器和牛耕的出现,生产力得到一定的发展,原来的“公田”逐渐转化为“私田”。诸侯的争霸战争日益频繁,奴隶主贵族势力也大大地削弱。“学在官府”的局面逐渐被打破,鲁国在文化上仍旧保留着最多的周文化传统,享有“周礼尽在鲁”的名声。孔子把西周以来奴隶主贵族的文化思想,改造成为以“仁”为核心的社会政治、伦理道德和文化教育的儒学,从而创立了儒家学派。

——根据百度改编

材料二 纵观中国秦代以来的历史,政府运转一直是两大中枢点,一是中央权力,二是君主权力,简言之,即地方权力归于中央,中央权力归于君主,这一政治结构的设计师是战国时代的韩非,韩非认为国家权力的运行与管理的实现,应当做到:“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

——改编自齐涛《集权与专制下的政府职能》

(1)根据材料一并结合所学,概括儒家学派产生的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括材料中的“政治结构”并简述其产生的积极影响。指出商鞅在治国方面的其它主张。

材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。

材料一 春秋时代社会剧烈变动,各派政治力量大分化大改组,社会中不尽如人意的弊端暴露无遗,思想家们力图提出稳定社会和安抚人心的原则,出于对现实的不满,他们不是向前看而是向后看,复古与怀旧成为一股思潮,孔子便是这种思潮的代表。

——樊树志《国史概要》

材料二 汉初奉行黄老思想,无为而治,最大的贡献是培养国力,但不适合于统一大帝国的治理。为了从意识形态方面维护中央集权体制,汉武帝采纳儒家出身的官僚建议,罢黜百家,独尊儒术。

——樊树志《国史概要》

材料三 当历史向前演进,有识之士不能不想到,本土思想与佛教相比,自身有一些弱点、不足,例如.佛教讲祖统,禅宗最讲祖师法裔继承关系,而中国儒家没有这样的统绪。中国儒家谈“人道”,着重于人的道德实践,但缺少应有的抽象哲学理论。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子提出的“稳定社会和安抚人心的原则”有哪些,分析其思想遭到冷落的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉治国思想变化的原因,并简要评价这一变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出儒家思想存在的缺陷,儒学家如何解决这一问题。

材料一 先秦诸子,关于政治社会方面的意见,是各有所本的,而其所本亦分新旧。儒家,是综合自上古至西周的政治经验所发生的思想。法家,是基于春秋战国时期的政治形势所发生的思想。先秦诸子所想解决的,都是人事问题,而人事问题,则以改良社会的组织为其基本。

粗读诸子之书,似乎所注重的,都是政治问题。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 汉武帝时代贬斥黄老刑名等百家之言,起用文学儒者至数百人,实现了治国方略的历史性转变。汉武帝大举贤良文学之士,著名儒学大师董仲舒以贤良身份,就汉武帝提出的命题发表对策,讨论成就治世的策略。齐地儒生公孙弘以精通《春秋》之学升迁为天子信用的重臣,相继任博士、太常、御史大夫,丞相并受封平津候,于是"天下之士靡然向风矣"。

——摘编自张岂之《中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出春秋战国时期儒家和法家为解决"政治问题"提出的主张。并分析其时代背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明西汉时期儒学地位的变化及其原因。

材料一 孔子要求学生:“苟志于仁矣,无恶也。”孔子希望恢复“礼乐征伐自天子出”和建立一个“行夏之时,乘股之辂,服周之冕,乐则韶武”的东周,但他周游列国,到处碰壁。武帝初时,提倡儒学,董仲舒号称大儒,也建议“罢黜百家,独尊儒术”,这是为了适应统一大帝国的需要。从此以后,先秦儒学不绝如缕。

——摘编自赵光贤《先秦儒家思想的几个特点》

材料二 儒家思想的兴灭继绝、乃至进一步的发展,只能尝试用经典诠释的方法“唤醒”沉寂的文本,“逼显”出更为深刻的意义,从而实现其精神层面的现代转换。

——景海峰《儒家思想现代诠释的哲学化路径及其意义》

材料三 王阳明提出“心即理”以及由此推出“致良知”都是要求个体自觉发挥自身的能动性去承担与落实内涵的普遍天理。顾炎武、黄宗羲和王夫之等人提倡一种“兼顾个性与社会和谐的‘大我’观”,他们更多地强调了个人对于民族与文化的群体责任意识,批判那种外在化、形式化、以人为规范的条理规约来规范各个不同的个体生命的做法。

——摘编自鹿博《“主体性”思维的演化与明清儒学的转型》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括孔子的主要思想,并结合所学知识,分析“从此以后,先秦儒学不绝如缕”的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,说明北宋时期儒学发展面临的主要困境,指出这一时期儒学家们提出的口号及朱熹“‘唤醒’沉寂的文本”的合称。

(3)据材料三,概括王阳明的主要观点,并结合所学知识,指出顾炎武、黄宗羲等人提倡的“兼顾个性与社会和谐的‘大我’观”。

材料一 先秦时期,儒家思想的地位可以从孔、孟两圣的生平经历中略见一斑。孔子一生周游列国,十四年间先后到达卫、陈、曹、宋、郑、蔡诸国,但均未能找寻到施展抱负的舞台。与孔子相隔百年的亚圣孟子,同样在学成之后周游列国,历至梁、齐、宋、滕、鲁等国,不过与孔子一样,孟子的政治理念也始终未获明君赏识,最后负憾而终。

——摘编自袁宝龙《秦汉时期儒家思想地位的历史变迁》

材料二 叔孙通向刘邦提议,“儒生虽然不能一块和您打天下,但是可以辅佐您治理天下。臣愿意去召集鲁地的儒家学者,与臣一起制定礼仪。”为了让刘邦能够接受儒家的礼制,叔孙通从汉初实际情况出发,对儒家古礼进行改良,制定出了一套符合刘邦需求的礼法。刘邦看到后,感慨说“我今天才知道当皇帝可以如此尊贵!”

——摘编自《叔孙通:被遗忘的圣人》

材料三 董仲舒时期的儒学,通过对诸子之学的吸纳,其理论体系相当庞大,而其对现实的关注也在深入。其理论的核心思想是“天人感应”和大一统理念,强调君权神授以及国家政治思想各方面的高度统一,这几乎完美地满足了当时统治者对于政治哲学的一切需求。

——摘编自袁宝龙《秦汉时期儒家思想地位的历史变迁》

(1)根据材料一,概括儒家思想在先秦时期的地位及当时儒学产生与发展的历史影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析汉代儒学地位上升的原因。

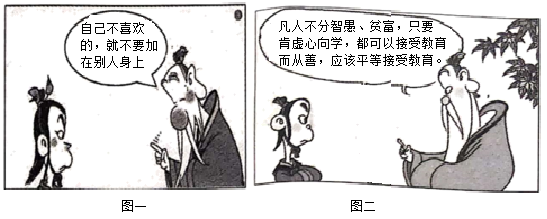

材料一 以下是孔子言论的漫画。

材料二 孔子早年丧父,家境贫寒。他“十有五而志于学”,一生努力不懈。他曾到宋国考察殷礼,到鲁国太庙考察周、鲁的礼仪典章制度,还向齐国乐官学习音乐。他去世前一天,还要求弟子将典籍拿到自己面前。

材料三 截至2018年12月,中图已在154个国家和地区建立,548所孔子学院和1193个中小学孔子课堂。汉语、孔子、中国连成一体,把中国的语言、文化,把中国的过去、现在和未来,把中国的“友好”,传达向全世界各个角落,不分种族,不分国籍。

(1)指出材料一中的两幅图分别反映了孔子的什么观点?孔子是哪一学派的创始人?

(2)据材料二反映了孔子怎样的治学态度?记录孔子思想言论的经典著作是什么?

(3)据此,结合所学知识谈谈世界出现“孔子热”的原因。