材料一 伏尔泰认为中国的“儒教”是一种文化的教派,同时是最接近自然神论的教派。“儒教”的领导者孔子是自然神论者,推崇“儒教”的中国民族是最接近自然神论的民族,伏尔泰同培尔一样,认为“中国是无神论的故乡”……在国家这个“大家庭”中,皇帝是最高的长者,被赋予“天子”的称号,具有祭拜天地的权利,所有百姓都要尊敬皇帝。

——尚菁《18世纪法国启蒙思想家对中国政治文化的解读》

材料二 宋代进出口货物达410种以上。按性质可分为宝物、布匹、香货、皮货、杂货、药材等单是进口香料其名色就不下百种……宋代对外贸易港口有20余处设有广州、泉州、明州、杭州、密州胶两县5个市舶司……据吴自牧《梦粱录》记述宋代海船可乘五六百人到千人以上。海船很多据推断福州一地就有300余艘宽一丈二尺以上的海船。

——曹中原《宋代海外贸易的兴盛及其原因》

(1)根据材料一,指出伏尔泰肯定了孔子的哪些观点,结合所学概述孔子学说对东亚地区的影响。

(2)根据材料二,概括宋代海外贸易发达的表现。结合所学,从宋代科技进步的角度分析这一时期海外贸易发达的原因。

材料一 西周宗族制度,到东周时期发生了比较剧烈的破坏。东周大小宗族间展开了长期的兼并战争,许多国家和采邑灭亡了,原来的经济基础变化了。在战争中某些统治者继承西周敬天保民思想,对祀与戎有了新的认识。东周在西周的文化基础上表现出伟大的创造性,产生了卓越的政治家、军事家、思想家。郑国子产创法家,齐国孙武创兵家,鲁国孔丘创儒家,宋大夫墨翟创墨家,诸子百家的多家学派在东周后半期都创始了。

——摘编自范文澜《中国通史》

材料二 某中学七年级(1)班屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开了紧急会议,但大家意见不统一,争论起来。劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”生活委员:“不过扔几张废纸而已,用不着过多地妄加干预,犯点小错误是成长过程中不可避免的,他们会认识到错误并加以改正的。”

材料三 要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——2014年2月24日,习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“百家争鸣”局面形成的历史背景。

(2)材料二中,劳动委员、班长和生活委员的观点分别蕴含了诸子百家中哪三家学派的观点?

(3)战国时期哪一家的学说最受当时的统治者重视?为什么?

(4)根据材料三指出习近平总书记号召学习中华优秀传统文化的目的是什么?结合所学知识,谈谈如何正确对待传统文化。

材料一 “天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”

——《论语》

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”。“从天而颂之,孰与制天命而用之。”

——《荀子·天论》

(1)指出材料一中“天”的含义,概括材料的共同观点。

材料二 “惟天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。”“阳贵而阴贱,天之制也”。“君臣父子夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴”。

——董仲舒《春秋繁露》

(2)根据材料二概括董仲舒的思想,据此分析“天”的作用。

材料一 人性之善也,犹水之就下也。人无有不善。水无有不下……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。

——孟轲《孟子告子上》

材料二 若夫目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也……是性人为之所生,其不同之征也。……故圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而利法度。

——荀况《荀子性恶》

材料三 知是心之体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知,不假外求。

——王阳明《传习录》

材料四 因为我们还不知道美德的本性和性质,我们也必须在一个假设之下来问美德是否由教育而来的问题,就像这样:如果美德是属于这样一类心灵的善,它是否应该由教育而来?让我们假设第一个假设是知识或不是知识——在这种情形之下,它是由教育来的或不是由教育来的?……但美德是否由教育而来的呢?或毋宁说,是否每一个人都能看到只有知识是由教育而来的呢?

——苏格拉底

材料五 西方的七百年文化启蒙运动是在一个逐渐形成、形成后又不断更新最终得到强化的文化大环境中展开的……到17、18世纪,文化大环境又进行了一次更新。17世纪的英国资产阶级革命和启蒙运动率先为构筑一个新的理性主义文化大环境开辟了道路。到18世纪则出现了西方“三大革命合力并举”的形势,这一切终于催化着酝酿已久的理性主义文化大环境蒸蒸而生。

——王贤仙《近代中西文化启蒙之浅析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括孟子、荀子、王阳明、苏格拉底在人性观问题上的主张。根据材料并结合所学知识,指出为扩展人的善性,他们分别提出了怎样的解决途径?

(2)根据材料1、2、3、4并结合所学知识回答,东西方先哲强调的共同问题是什么?其侧重点及目的有何不同?

(3)材料五中“文化大环境又进行了一次更新”指什么事件?概述其兴起的背景。该事件的思想武器是什么?请列举三位思想家,并概括其主要学说。

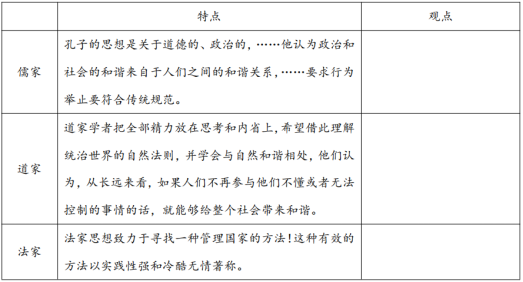

材料一 某同学根据《新全球史》一书的讲述,摘录形成以下表格:

材料二 新加坡主要汲取儒家的君子品格的价值观,这是与新加坡道德教育直接相关的基因素。新加坡结合自己的国情赋予“忠孝仁爱礼仪廉耻”以新的内涵,把他们理解的重整体、重义务、重责任的儒家伦理道德进行现代化,而提出了作为他们国家意识形态的共同价值观。

——摘编自龚群《新加坡公民道德教育研究》

(1)请你根据材料一整理结果,继续帮助该同学完成表格右面部分。

(2)儒、道、法三家的思想在以后中国古代王朝中经常被统治者借鉴。请以西汉王朝为例,简要说明统治者是如何利用三家思想治国理政的。

(3)依据材料二,概括指出当今新加坡如何体现儒学的社会价值。

材料一 先秦儒家没有为当时的统治者所接受,甚至还遭到了秦始皇毁灭性的打击,这是由先秦儒家初创时自身的理论缺陷导致的。先秦儒学的内容体系充满着浓重的、温柔淳朴的伦理亲情色彩,显得“迂远而阔于事情(脱离社会现实)孟子的“仁政”说,虽已转到新兴地主势力的立场上,但其“仁政”说是建立在“民为贵”“君为轻”的基础上的,过分突出了小农利益,因而也不会得到统治者的赞赏。

——摘编自《略论儒家思想社会地位的变迁》

材料二 经过秦、西汉初年的治国实践从正反两个方面证明:在动荡年代,军阀割据,难以用儒家路线实行全国大一统,而法家路线却能收到这样的效果;在动荡结束之初,人口凋敝,生产破坏,应该实行道家无为政治,与民休息,以恢复和发展生产;当国家稳定,走上正常运行轨道之后,不能再实行严刑峻法的暴力统治,而以儒家路线为宜,三者之间表现出了互相融合趋势。

——摘编自《中国古代主流思想的嬗变》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识概括儒家思想在先秦时期的历史地位及原因。

(2)结合材料二和所学知识分别列举出三大思想派别取得良好效果的事例及其相互融合的意义。

材料一 老子认为执政者应当以宽广的胸怀虚心听取民众的意见,赞美之词听得进去,批评也应乐意接受。老子大加赞赏水的无为又无不为,至柔又不可战胜的品格,告诫统治者要想有所建树就要学习水的品德,利于民而不争,讲仁德,讲诚信,讲善政,使民有时,与民为善。老子对统治者恃强凌弱,对百姓横征暴敛,肆意妄为的行为进行了猛烈的抨击,他认为繁重的税赋,执政者的“有为”是百姓贫困、国家难以治理的根源。

——摘译自老 子《道德经》

材料二

雕塑《哀悼基督》(1498年)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出老子民本思想的主要内容及意义。

(2)概括材料二所蕴含的思想,并结合所学知识分析这一思想与老子民本思想的不同。

材料一 夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

材料二 到战国末土地买卖的频繁,促进了新兴地主的形成和发展。当然,当时地主土地来源并不仅限于购买,更多的还是来自于封建国家的赏赐。……贫富迅速分化使新兴的地主阶级取得了大量的土地,同时也获得了政治上的统治权。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)根据材料一,指出先秦时期国家治理的制度体系发生的变化,并说明孔子对此所持的观点。

(2)根据材料二,概括春秋战国时期经济领域发生的变化并分析其原因。

材料一 公元前770年,也就是西周灭亡的次年,周平王在东都洛邑即位,此后进入东周。东周前半期称为春秋,公元前475年以后即战国时期。东迁后的周王室仅能控制洛邑梁周围几百里的土地,诸侯定期纳贡的制度也已无法保证。春秋时期的社会状况较西周发生了很大变化。战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。各国君主出于政治需要,对各家学派基本上能采取较为公允的态度,由此形成了“百家争鸣”局面。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 陆玉林曾探讨“先秦学术的主题”,其结论是“诸子学术实有共同之主题,即重建现实政治、社会、道德与思想的秩序”。陆玉林还分析其原因有二:一是外在客观原因,礼乐崩坏之际,秩序重建是当务之急;二是内在主观原因,知识阶层自觉承担历史使命。笔者认为,“儒道墨法”社会思想具有共同的出发点和价值目标,也可以说是终极关怀,那就是重建有序社会,救民于乱世,不同的仅仅是实现目标的途径和手段。

——摘自王兴周《重建社会秩序的先秦思想》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括从西周到春秋战国时期政治、经济、思想文化领域发生的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出春秋战国时期“为重建社会秩序”,儒家、法家提出的主张及对后世的影响。

材料一 能不能提出一个政治理想国理论和具有普遍意义的政治原则,是衡量能否成为政治思想家的基本标志之一。孔子留下的言论虽然很零碎,但有关这个问题的阐述还是比较明确的。孔子的政治理想国和政治原则就是他常说的“有道”二字。总的说来,孔子的“有道”的政治理想包括所有人都要按照“礼”的规定,贵贱有等,上下有序。为了维护礼之“分”,不使其走向破裂和对立,要在“分”中注之以“和”与“仁”。

——摘编自薛明珠《孔子“有道”的政治理想及其现实意义》

材料二 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立',在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

材料三 孔子的学生樊迟问什么是“仁”,孔子回答说“爱人'。所谓“爱人”,一方面是“己所不欲勿施于人”,另一方面是“己欲立而立人,己欲达而达人'。这两方面结合起来就称为“忠恕之道”。为调节君臣、父子等人际关系,孔子要求双方互相尊重。比如父亲要儿子讲孝道,也就应当以慈爱对待儿子。儿子不愿父亲对他不慈,他就要以孝来对待父亲。以此为例,可以推广到其他方面。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,概括孔子政治理想的主要原则。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明孔子思想在社会发展中的积极作用。