材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的长远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”,“掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并分析其主要原因和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。

材料一

材料二

当时间滑行至1683(康熙二十二年)年,清廷掐灭前明遗魂的最后一缕香火,完好收复了台湾之后,中国本土始才再无伤筋动骨的大规模战争。…也成了导致此番人口膨胀的一个重要拐点,中国人ロ自此开始在快速增长的轨道上稳步前行。1712年(康熙五十ー年),康熙颁发了一份影响深远的谕旨:“将现今钱粮册内有名丁数,勿增勿减,永为定额,其自后所生人丁,不必征收钱粮”,这就是清朝有名的新政:“滋生人丁,永不加赋”。雍正二年(1724年),“丁入地”在直隶正式施行。堪称救命稻草的美洲粮食作物,并非在有清一朝始才到来,当哥伦布那双值得问候的大脚踏上新大陆30多年后,中国的土地上就已经生出了花生的植苗,之后各类作物的种子,包括玉米、地瓜和土豆等,都陆续到来

——摘编自杨春风《闯关东纪事(辽宁人民出版社

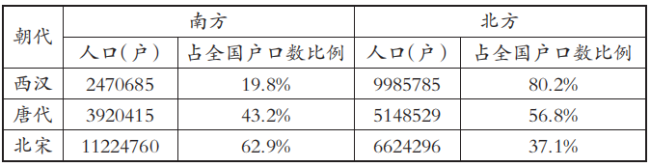

(1)根据材料一,指出从西汉到北宋中国南北方人口的对比变化,并结合所学知识分析变化原因。

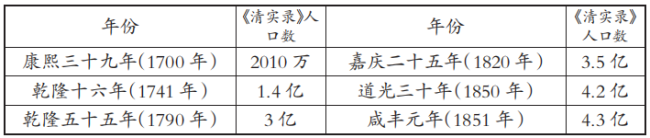

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝前期人口迅速膨胀的原因。

材料一 三国两晋南北朝政权更替示意图

材料二 唐太宗与唐玄宗前期的统治

| 唐太宗 | 唐玄宗 | |

| 政治 | 勤于政事,善于用人、虚心纳谏 | 重用贤能,整顿吏治 |

| 经济 | 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 | 发展经济、改革税制 |

| 文化 | 增加科举考试科目,鼓励士人报考 | 注重文教,编修经典 |

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出①和②所对应的政权名称。概述这一时期政治、经济、民族关系上的主要特征。

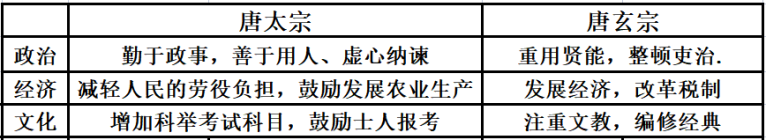

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期分别出现了什么盛世局面

(3)根据材料二,概括盛世局面出现的共同原因。

材料一: 魏晋时期,出现了少数民族内迁的高潮。当时内迁的种族很多,虽然他们未必全部 进入中原地区,但入居中原地区的也不在少数。 所谓“西北诸郡,皆为戎居”“关中之人 口,率其少多,戎狄居半”,都是实际情况。

材料二: 西晋永嘉以后二三百年间,进入中原地区的各少数民族统治者,对于汉族人民的压迫和剥异常残酷。在阶级和民族的双重压下,汉族人民联合被压迫的各少数兄弟族人民,自始就没有停止过反抗。此外,在每逢少数民族贵族族统治权动摇之际,北方通向江南国境的封锁线上,偶然绽裂出一个缺口,那些本来“南向而泣日夜以”的中原人民,就“北顾而辞”,像潮水似的越渡江,奔向江南了当然,江南广阔而肥沃的耕地的辟,也是对北方人口南移的一种吸引力。摘编自王仲荦《魏晋南北朝史

(1)根据材料一并结合所学知识,分析他们内迁的原因

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出两种人口迁移区域的差异,并说明中原人口迁移的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出历代各民族之间以哪些方式交往交流交融?

材料一 曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原……为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏祖先的行为,而且在政权国号的选择上也多加斟酌,十分谨慎。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

——摘编自吴洪琳《十六国“汉”“赵”国号的取舍与内迁民族的认同》

材料二 东晋南朝,中原丧乱,大批流民流寓江左,形成了许多侨郡县。这些人不为所在州县编户,无固定租税负担,他们与土著百姓生活无异而负担不同,容易引起侨旧矛盾,有的成为豪门世族的佃客、部曲,形成“编户虚耗,南北权豪,竞招游食”,遂造成了“国弊家丰”的严重局面……东晋、南朝政府先后十次颁布命令,实行“土断”。户籍上,对白籍侨民实行土断,与黄籍户一样承担国家税役。对于世家大族隐藏户口的行为,严厉打击。南方土著和北方侨民混合杂居,侨流“后裔遂长为南方之人矣”……“以土断定”使侨置系统与当地系统混合编制,构筑成新的地方行政辖隶系统,亦可增加国家赋税收入。

——摘编自雷震《黄、白籍问题与“土断”》

(1)根据材料一,归纳草原民族对中原文化认同的途径。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析东晋、南朝政府“土断”的背景和意义。

材料一 三国两晋南北朝政权更替示意图

材料二 唐太宗与唐玄宗前期的统治

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出①和②所对应的政权名称,并概述这一时期政治、经济、民族关系上的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期分别出现了什么盛世局面。根据材料二,概括盛世局面出现的共同原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出唐代在制度上有哪些创新发展。

材料

| 时期 | 关羽形象 |

| 三国到隋唐 | 《三国志》中的关羽:东汉末年名将,勇武、重义,傲慢自大、刚愎自用。隋唐时期,并未得到统治者及文人士大夫的重视和颂扬,名气也不大 |

| 宋朝 | 统治者对关羽赐庙额、封王;关羽的祠庙在全国各地兴起;南宋文人对关羽忠义、英勇的形象特质进行了多方渲染;关羽故事在话本、戏曲杂剧中大量出现,刚勇、忠义、儒雅是关羽形象的主要特征 |

——摘编自郭素媛《三国演义诠释史论》、刘海燕《关羽形象与关羽崇拜的演变史论》

结合三国到隋唐时期关羽的形象指出宋朝关羽形象的变化,并结合所学知识进行论述。(要求:观点明确、史论结合、史实准确)

材料 诸葛亮根据益州前统治者郗俭和刘焉、刘璋父子“贪残放滥,取受狼藉”“割剥百姓”“赋敛烦扰”,使农民破产流亡,田地荒芜的情况,提出“务农殖谷,闭关息民”的方针(实行轻徭薄赋、与民休息的政策,反对“坊害农事”,同时适当地约束豪强地主过分压榨农民。在南中少数民族地区,诸葛亮还组织夷人务农桑,煮盐冶铁,派人传授织锦方法,提高生产技术,故西南少数民族称蜀锦为“诸葛锦”。诸葛亮为了抑制豪强地主的“专权自恣”,增加政府财政收入,重新恢复了盐铁官营的制度,“置盐府校尉较盐铁之利”。蜀锦是益州的一大特产,诸葛亮把蜀锦生产放在发展手工业的首位,不仅使锦成为蜀汉政府的主要财政来源和对外经济贸易的主要商品,而且使成千上万的以养蚕织锦为业的益州百姓的生活来源得到了保障。蜀汉在诸葛亮的治理下,出现了“田畴辟,仓廪实,器楲利,蓄积饶,朝会不华,路无醉人”的繁荣景象。

——摘编自姚乐野《汉唐间巴蜀地区开发研究》

(1)根据材料,概括诸葛亮开发巴蜀地区的主要措施。(2)根据材料并结合所学知识,简析诸葛亮开发巴蜀地区的影响。