材料 诸葛亮(181-234年),三国时期蜀汉丞相,中国古代杰出的政治家、军事家、发明家、文学家。为了使农民安于生产,他强调唯劝农业,无夺农时,唯薄赋敛,无尽民财,禁止豪强地主掠夺农民土地。诸葛亮很重视水利,他在都江堰设置揠官,派一千二百名堰丁对都江堰进行维护,此举保证了成都平原的农业灌溉,使成都平原出现了“沟洫脉散,疆里绮错,黍稷油油,粳稻莫莫”的繁荣景象。蜀汉地域较小、人口较少,诸葛亮多次伐魏,又多因粮尽而退军。为了解决这一问题,诸葛亮利用军队在汉中地区进行屯田生产。诸葛亮还利用蜀汉的自然条件发展手工业生产,蜀汉的丝织业得到了繁荣。诸葛亮实行盐铁官营政策,设置司盐校尉管理盐的生产和销售,设司金中郎将负责农具和军器生产。

——摘编自漆侠《中国改革史》

(1)根据材料,概括诸葛亮在经济上所采取的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简评诸葛亮的经济措施。

材料一 西晋末年永嘉之乱后,中原人民纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每经一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都会有一次较大规模的人口南徙。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。

——摘编自曹文柱《乾坤众生》

材料二 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

(1)根据材料,概括魏晋南北朝时期各民族迁徙杂居的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期各民族迁徙杂居的历史作用。

材料一 从秦汉王朝开发西南夷到南北朝的几百年间,历代统治者在西南民族地区不断扩大郡县统治范围。建兴三年(225年),蜀汉平定南中叛乱后,设立了屯田制,而且除军屯外,民屯也具备了较大的规模。由于蜀汉的重视和积极经营,南中地区的畜牧业也得到较大的发展。诸葛亮南征以后,南中诸族“出其金银”,“以给军国之用”。此外,西南各民族还利用当地特有的植物资源生产出不同的纺织品。西晋末年,“永嘉元年春,尚施置关戍,至汉安焚道。时益州民流移在荆、湘州及越焉、群荆,尚表置郡县,就民所在,又施置诸村参军”。

——摘编自陈彦波《魏晋南北朝西南人文环境变迁与民族社会经济》

材料二 河西第一次移民发生时,西晋王朝先后经历了八王之乱、五胡乱华和永嘉之乱,整个中原大地陷入纷纷战火中。尽管这一时期战火纷争不断,但河西地区相对安定。因此,来此躲避战乱的中原人口也逐渐增多。河西地区的各个少数民族与西域地区在血缘、语言、文化方面本身就有着密切的关系,僧人来往也更加方便,这直接推动了河西佛教的发展。北魏时期,在政府的强制之下,河西世家大族中有大量儒学精英迁往北魏都城平城,士人的东迁为日后河陇学术逐渐衰落埋下隐患。因此,这一时期河西地区佛教文明不断发展。

——摘编自齐晓芳《魏晋南北朝时期河西地区移民对河西文化的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期政府开发西南地区的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括河西地区佛教不断发展的原因。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的长远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”,“掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并分析其主要原因和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。

材料一 到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分,逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和当地特点的吴文化,先秦时期,吴和越开发了东南地区;秦人和西戎诸族共同开发了西北地区;楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。最后秦灭六国,统一了中国,这个统一的过程也可视为多民族交融的过程;到了汉朝,华夏族进一步吸收其他民族的成分,扩大为人口近6000万的民族,后来遂称汉族。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二 前燕创立者鲜卑慕容氏宣称先祖是“有熊氏之苗裔”;前秦创立者氐人苻氏宣称先祖为“有息之苗裔”;后秦创立者羌人姚氏宣称“其先有虞氏之苗裔”;大夏政权创立者赫连勃勃声宣称“朕大禹之后,居幽、翔。”

——摘编自房玄龄(唐)等《晋书》

材料三 清政府边疆管理

| 地区 | 管理方式 |

| 新疆 | 设置伊犁将军,总领军政 |

| 西藏 | 设驻藏大臣与当地达赖、班禅共管 |

| 蒙古 | 设盟、旗两级单位,命装古王公为盟长、旗长 |

(2)据材料二,概括其历史信息,结合所学知识,指出古代中国促进民族交融的主要因素。

(3)据材料三,并结合所学知识,概括清政府边疆统治的特点,并分析边疆治理的历史意义。

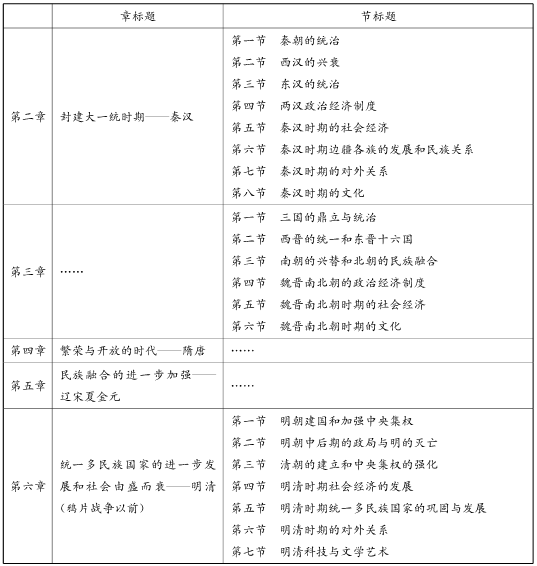

材料 余桂元《中国古代史》目录( 节选)

(1)阅读材料,为《中国古代史》第三章的目录拟定一个标题。

(2)结合中国古代史的相关史实,以其他章节为样本编写第四章节的目录。(要求:逻辑清晰,最少列出四个子目)

(3)从材料中提炼一个自秦汉以来中国古代历史发展的趋势,并结合所学知识加以论述。(要求:主题明确,持论有据,逻辑严谨.表述清晰)

材料一

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋 氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”

——司马光《资治通鉴》

“呜呼!自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!’

——胡三省(宋末元初)

材料三 取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

(1)结合所学概括指出材料一中的图示反映的历史现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析材料一中的历史现象有何意义。

材料 从汉到唐,由统一而分裂而再统一,中国历史发生了重大变迁,孕育出了当时世界上最为强盛的统一帝国。汉唐间的历史发展取向,与当时的南北区域背景,特别是六朝时期特定的南北关系,有着密切的关联。如果说汉朝是前承春秋战国时代的历史发展候向,并将那个时代出现的各种要素、显现的各种矛盾熔冶于一炉的统一皇朝,那么,唐朝则是前承魏晋南北朝的历史发展倾向,对南北分裂时代所产生的各种要素兼收并蓄,并孕育了新的变革萌芽的统一皇朝。正如春秋战国与魏晋南北朝存在显著差异一样,汉和唐的差异也是显而易见的,甚至这些差异在一些人看来是根本性的,即社会形态和时代性质的差异,而且唐代相对于汉代的所有变化,都可溯源于汉唐之际的魏晋南北朝。

——摘编自牟发松《汉唐历史变迁中的南方与北方》

请回答:

(1)结合所学知识,从政治、经济、思想文化等方面,对“唐代相对于汉代的所有变化,都可溯源于汉唐之际的魏晋南北朝”加以说明。

(2)根据材料并结合所学知识,概述上述变化的影响。

材料一 曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原……为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏祖先的行为,而且在政权国号的选择上也多加斟酌,十分谨慎。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

——摘编自吴洪琳《十六国“汉”“赵”国号的取舍与内迁民族的认同》

材料二 东晋南朝,中原丧乱,大批流民流寓江左,形成了许多侨郡县。这些人不为所在州县编户,无固定租税负担,他们与土著百姓生活无异而负担不同,容易引起侨旧矛盾,有的成为豪门世族的佃客、部曲,形成“编户虚耗,南北权豪,竞招游食”,遂造成了“国弊家丰”的严重局面……东晋、南朝政府先后十次颁布命令,实行“土断”。户籍上,对白籍侨民实行土断,与黄籍户一样承担国家税役。对于世家大族隐藏户口的行为,严厉打击。南方土著和北方侨民混合杂居,侨流“后裔遂长为南方之人矣”……“以土断定”使侨置系统与当地系统混合编制,构筑成新的地方行政辖隶系统,亦可增加国家赋税收入。

——摘编自雷震《黄、白籍问题与“土断”》

(1)根据材料一,归纳草原民族对中原文化认同的途径。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析东晋、南朝政府“土断”的背景和意义。

材料一 面对少数民族的内迁,西晋江统认为“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”,建议将内迁的少数民族迁出关外,达到“戎晋不杂,并得其所”。这样,他们“纵有猾夏之心,风尘之警”,也会因“隔阖山河”而“所害不广”。

——据《资治通鉴》

材料二 魏晋汉人胡食(画像砖)

(1)分析江统的建议能否可行?说明你的理由。

(2)哪些历史因素促成了材料二现象的出现?分析该现象的历史意义。