材料一 秦汉实行独相制,开创了宰相任免制。发展到东汉时期,宰相权力逐渐向尚书台转移,尚书令成为事实上的最高行政长官。而隋唐开创三省六部制,变独相制为集体宰相制,变乾纲独断为集体议政,在中国政治制度史上具有划时代的意义。

材料二 唐朝前期,三省长官中书令、侍中和左、右仆射在设于门下省(后移至中书省)的政事堂讨论国政,集体做出重大决策。最初仅限于三省长官有资格参加政事堂会议,后来由皇帝指定参加政事堂会议行使宰相职权的官员也可参加政事堂会议,他们以本职加上“参预朝政”“参议得失”“参知政事”等名义,成为事实上的宰相。唐高宗以后,则多以“同中书门下平章事”或“同中书门下三品”头衔参加政事堂集体议政,行使宰相职责,集体宰相制由此逐渐形成。这就使参政议政的人员范围明显扩大,收到了集思广益的效果。

——以上材料均摘编自杨峰飞《论三省六部制对当今大部制改革的借鉴价值与现实启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉至隋唐宰相制度演变的趋势及隋唐时期三省制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明唐朝政事堂集体决策的作用。

材料一 隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

材料二 唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河等活动。唐朝是中国历史.上诗歌创作的黄金时代,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界.上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

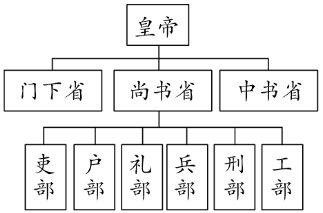

(1)根据材料一和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责,并结合所学知识说明这一制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括盛唐气象的表现并简析盛唐气象出现的原因。

材料一

材料二

材料三 尽管美国200年来的风风雨雨不断,但是却总是能够从宪法中找寻强大的民族凝聚力,两次世界大战,各种经济危机,种族矛盾以及地域发展问题都被自由、民主、博爱的宪法精神所攻坚克难。1787年宪法早已成为宪法中的圣经,并将继续发挥巨大作用。

——摘编白百度百科《1787年宪法》词条

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识指出这体现了唐朝的哪一制度以及这一制度的影响。

(2)根据材料二回答美国联邦政府机构的设置体现了哪一位法国启蒙思想家的什么主张?材料一和材料二对待权力的共同之处是什么?

(3)根据材料二和材料三并结合所学知识,回答美国1787年宪法有何影响?

(4)根据上述材料和所学知识,试归纳从古代到近代政治和法制的演变趋势?

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

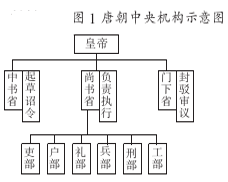

材料二 唐朝三省六部制示意图:

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的特点和历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权力,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑即为丞相。历史沿革中,尚书省的一枝独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。“三省六部制”是秉承儒家思想,汲取历代治权的有益部分完善而成的,到了唐代堪称为相对成熟的政治制度。

——摘编自《唐代政治制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐代三省六部制“堪称为相对成熟的政治制度”的表现。

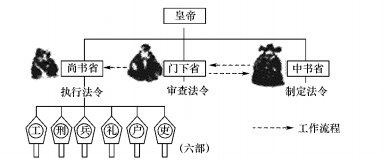

材料一 宰相制度到了唐代,演变为三省制,三省长官各自履行法定的权力。凡遇军国大事,先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经门下省,由其属宫给事中一番覆审,若门下省不同意,还得退回重拟。故唐代诏令,都经中书、门下两省联席会议决定,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下,才能送尚书省执行。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。唐代尚书省只管行政,最高出令权在中书省,审核在门下省。三省同为政府最高中枢、除非尚书省长官或次长获得出席政事堂兼衔,在当时不算是宰相。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 美国政治家对孟德斯鸠"三权分立”原则的发展,其大意是三种权力应分立,但不是绝对地分开,而是既分立又相互制约并保持平衡。也就是说,每一政府部门都应通过某种方式来牵制其他部门。他们认为,“防止把某种权力逐渐集中与同一部门的最可靠办法,就是给予各部门主管人抵制其他部门侵犯的必要法定手段和个人的主动。” 在美国,三权地位平等、平行,相互制约,寻求权力平衡的传统,也反映了美国人试图通过司法权防止议会滥用立法权,防止“恶法”产生,纠正立法机关偏差的努力。

——摘编自周杰(浅析权力制约原则在美英法三国宪法与与宪政中体现》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐朝与美国在国家治理上的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

材料一 三省制魏晋南北朝是其酝酿时期,中经隋代,至唐正式建立。唐初三省长官集体议政于政事堂,三省首长制成熟;三省借设在门下省的政事堂平衡地位,内轻外重各有优势,三省并重制成熟;三省分掌出令、封驳、执行之职,三省分权制成熟。但从唐睿宗起,三省长官相权旁落,表现为低级官员入相,难以驾驭朝政,三省长官不专机务,动摇了三省机构的互相制约关系;三省六部职能废弛,各种使职大量产生,干扰和削弱了尚书六部的行政权。造成这种状况的原因是多方面的:节度使出将入相打破了三省分权的政治平衡;专使的设置削弱了六部的行政职能;翰林学士草拟诏敕代行了中书省部分决策权;宦官专权瓦解了三省制的组织原则。

——摘编白王素《三省制略论》

材料二 杰斐逊是美国民主政体的创立者,他认为,政府应该是民主的政府,政府应尽量减少对社会生活的干预。当一个市民社会刚出现的时候,它便形成了民主传统;当市民社会巩固时,民主传统也得到加强;市民社会占有支配地位,因此美国宪政避免了激进革命。从殖民地、邦联到联邦制,美国是先有社会后有政治国家,这不同于其他国家宪政之路,美国是从限制国家权力开始进行的。从邦联到联邦制,加强了中央的权利,这也是现实需要。因为松散的邦联体制和中产阶级需要一个强有力的全国性政府,既保障安全又能保障对外贸易的进行,还有利于建立统一的国内市场。但是建立一个强有力的中央政府也要防止英王式的新暴君,防止专制集权,所以采用了三权分立的政治体制。分权制不仅是横向的,杰斐逊又提出纵向分权,从而既保持了中央的权威,也使地方具有更大的自治性。

——摘编自信力建《美国宪政精神的源头是什么》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的特点,并分析其历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出美国三权分立制相较于唐代三省六部制的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。

关于中国古代行政权力的运行机制,不同学者或宏观或微观给出了各自精辟的分析:

分析一:中国古代行政权力的运行机制以君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,①……,②……,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

分析二:“皇室是不是即算政府?若把皇室和政府划开,这两边的职权又怎样分?这是秦汉时代首先遇到的大问题,也是此后中国政治史上一向要碰到一个的大问题。拿历史大趋势来看,可以说中国人一向意见,皇室和政府是应该分开的,而且也确实在依照此原则而演进。皇帝是唯一的国家领袖,而实际政权则不在皇室而在政府。代表政府的是宰相,皇帝是国家元首,象征此国家之统一;宰相是政府的领袖,负政治上一切实际的责任。……我们这几十年以来,一般人认为中国自秦汉以来,都是封建政治,或说是皇帝专制,那是和历史事实不相符合的。”

——钱穆《中国历代政治得失》

问题:

(1)根据所学知识,概括“分析一”中君主专制分权辅政的两种模式(①……,②……)并结合史实说明

(2)结合所学知识,你怎样认识“分析二”中钱穆对中国古代皇室位置的评价?

材料一

——整理自《新唐书·百官志》

材料二 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝时期实行的政治制度,并分析该制度对中央权力运行的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括出中国古代行政区划的基本原则与总趋势,并简要说明中国古代政治制度的发展趋势。

材料一 秦及西汉初年,天子行使权力,将意志化为诏书,见诸实行,程序比较简单:或与宰相议定,交御史起草、下达;或直接命令御史起草、下达,即可生效。……由于以上缘故,在很长一个时期内,天子颁下诏书差不多都以“制诏”二字开端。经过前述简单程序,即成正式诏书,交宰相机构执行,毋需再经什么部门审核了。

材料二 《旧唐书》卷八七《刘祎之传》:任凤阁(中书)侍郎,同凤阁、鸾台(门下)三品,为宰相,被人诬告,武则天“特令”王本立审问此事。“本立宣敕(中敕)示祎之。祎之曰:‘不经凤阁、鸾台,何名为敕?’则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家”。所谓不经凤阁、鸾台,即指未与宰相商议,未经中书起草和门下审署。武则天只含糊罪以“拒捍制使”,而不驳斥从中所下之敕,不得名敕之说,也证明刘祎之所说,确为唐代制度。《资治通鉴》卷二百九:唐睿宗常“别降墨敕除官”,而不经中书、门下两省,称斜封官,凡数千人。吏部员外郎李朝隐拒绝执行这种墨敕任命。

——材料一、二均摘编自祝总斌《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》

(1)根据材料一,概括秦汉时期国家决策的特点和影响。

(2)材料二反映了唐代的什么制度?结合所学知识,概述此制度实行的意义。

(3)根据材料一、二,指出汉唐时期皇权发生的变化,并结合所学知识,说明导致此变化的原因。