1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一“法令由一统”,“君主言出法随,天下事无大小皆决于上”。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二《唐六典·卷八》门下省侍中条:“凡下之通于上,其制有六:一曰奏抄,二曰奏弹,三曰露布,四曰议……”并在注释中解释“议”云:“谓朝之疑事,下公卿议,理有畀同,奏而裁之。”集议已成为国家政治生活中的一个重要组成部分,各种重大的关涉政治、经济、社会、法律等诸方面的问题,均可通过一定的程序,成为集议的主题。

——摘编自《探讨隋唐时期司法政策》

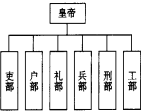

(1)据材料一并结合所学知识,指出秦朝皇帝制度的特点。

(2)据材料一二,并结合所学知识,分析唐代“集议”机制形成的积极意义。

2 . 阅读以下材料,回答问题。

材料一 刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿……地方行政系统仍是郡、县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了西汉初年的哪些政治制度?这些制度源于哪个朝代?

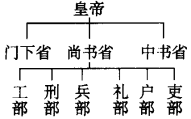

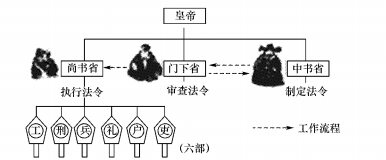

材料二 唐朝三省制度若给予充分地运作,尤其门下省封驳权的发挥,对皇权的确可产生相当程度的制衡作用。但玄宗即位后,仍沿续武则天以来的政策,侧重中书省权责,开元十一年(723年),进而改政事堂(宰相议政之所)为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体,简化了中枢机构的决策程序,无形中使相权更加弱化,相对有利于皇权的运作。

——摘编自高明士等著《隋唐五代史》

(2)材料二反映了中国古代政治运行中的哪一对矛盾?结合所学知识,谈谈材料二中所涉及的制度的历史作用。

材料三 (唐太宗李世民)私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀(gòu)中矣!”

——五代·王定保《唐摭(zhí)言》卷一

(3)材料三反映了唐朝时期的哪种制度?结合所学知识,谈谈这种制度的积极意义。

材料一

图1 图2 图3 清代军机处值房

材料二 英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治设计。……它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

——杨小凯《中国政治随想录》

材料三 年轻的共和国存在着诸多棘手的问题:国库空虚,纽约州和新泽西州在跨州货物的征税方面存在争端,马萨诸塞州有农民造反。汉密尔顿说:“我们所经历的祸患并非来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改变建筑物的首要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”

——摘编自《美国的建立》

(1)根据材料一,概括中国古代唐、明、清三朝加强君主专制的主要措施及其发展趋势。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明英国“有效地控制‘控制者’”的办法,以及美国解决“诸多棘手问题”的措施。综合以上材料信息,概括人类政治文明的基本特性。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一唐代设计出了一种君逸臣劳的宰相制度,集体议事能够提高决策的正确性;三省的划分又使宰相之间权力相互制衡,不至于产生一权独大的现象;宰相官阶的降低使得宰相权力削弱。因而可以说唐代的三省六部制度既能够保证政府对全国政务的处理,又抑制了相权的过分膨胀,它在皇权与相权之间找到了恰当的平衡。

材料二吴晗先生所言,“这种把一切权力都揽在皇帝个人手中的高度集权状况,是在明朝以前从没有过的,所以封建专制主义经过一千几百年的发展,到了朱元璋的时候,形成了一个历史上从来没有过的高度中央集权的政治系统”。

——材料一、二均摘编自《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》

(1)根据材料一分析,唐代的宰相制度对唐朝君主专制制度的发展有何意义?

(2)根据材料二和所学知识说明,明代是怎样实现皇帝“高度集权”的?

(3)材料一到材料二的中枢权力的演变反映出什么本质问题?

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 追念乱世,分土建邦,以开争理。攻战日作,流血于野。……乃今皇帝,一家天下,兵不复起。

——摘编自《金石萃编·秦峄山刻石》

材料二 垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。

——摘编自《旧唐书·刘祎之传》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“今皇帝”推行何种制度使得“一家天下,兵不复起”?试分析这一制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出(宰相)祎之反抗敕令的制度依据。皇帝敕令最终执行的结果说了什么问题?

6 . 根据材料回答问题

材料一

——整理自《新唐书·百官志》

材料二 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝时期实行的政治制度,并分析该制度对中央权力运行的作用。

(2)根据以上材料并结合所学知识,简要说明中国古代政治制度的发展趋势。

7 . 权力制约是人类政治智慧的结晶。阅读材料,回答问题。

材料一 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

从秦到清地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域废置纷繁,分合靡定,却无根本的变动。

——据《元代行省制的特点与历史作用》《中国地方行政制度史》等资料整理

(1)根据材料一,概括指出唐代尚书省的职权变化,并结合所学知识,简要评价唐代的三省制。

(2)根据材料二并结合所学指出元代行省制创立的意义。为什么说历代地方管理制度“却无根本的变动”?

材料一 论证中世结束于唐代,近世开端于宋代的“唐宋变革论”,最早是由日本学者内藤湖南提出的,被欧美学者称为“内藤假说”。“唐宋变革”是指中唐至北宋的变革,并非仅指唐宋之际。其核心主张是,从唐到北宋是一个从贵族政治转向君主独载体制的过程。所谓君主独裁,就是把权力集中到皇帝一人手上,并通过与之配套的官僚体制来展现这种权力。在内藤看来,这种特殊形态的君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会,而君主独裁下的社会阶层反而相对平等,也就是平民社会取代了贵族社会。迄今仍有很多历史学者将唐朝的三省制视作较为合理的官僚制度,但内藤将其理解为贵族制度,即体现了贵族力量和君权的妥协,按照皇帝意旨由中书省写下来的诏书,门下省有权帝阅、驳议,因此门下省就代表了贵族的意志。

——摘编自陆扬《唐宋变革论错在哪?》

(1)根据材料一并结合所学知识,运用相关史实说明“君主独裁制贯穿了北宋以后的中国社会”,并简要评析内藤湖南对唐代三省制的认识。

材料二 朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释《大学》《中庸》《论语》《孟子》,使理学透过四书而深入人心。他编《小学集注》,教育青少年遵循三纲五常的道德规范,他编《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、读书、写字、饮食都作了道德规定。

——樊树志《国史概要》

(2)依据材料二,概括朱熹在推广理学方面所做的努力。并结合所学知识分析朱熹推广理学的社会条件。

材料三 康乾盛世就如千年古国的回光返照,康乾之后,清代的中国江河日下,一日千里,逝者如斯。

——梁泉《我们只有一个中国》

(3)结合所学知识,论证材料三中的观点。

9 . 阅读材料,完成下列要求:

材料一自秦朝以来,在中国社会治理中占据主导地位的是中央集权的郡县制度,这与西方中世纪政治分裂、王权势微的状况截然不同。中央集权的核心是君主专制。秦汉以后,主权集中成为中国政治的一大趋势。到清代,主权更达到了登峰造极的程度,君主独裁成为清朝的“祖制”、“家法”,神圣不可侵犯,即所谓“天下大事,皆朕一人独任”。

——摘编自高翔《中国古代政治的三大传统》

材料二皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段;这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,这就是:不断在常规的国家行政官职体系之外,设立由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对外朝常规官制体系施以强大的反制衡。

——王毅《中国皇权制度研究》

(1)根据材料一,说明汉、唐、明清加强君主专制的措施。

(2)根据材料二和所学知识,说明宋朝是如何对外朝常规官制体系施以强大的反制衡的。

(3)结合所学知识,明清君主专制制度的加强对中国社会的发展的影响?

材料一 (汉)武帝以雄才大略独揽事权,于是重用内朝尚书,夺宰相权。晚年又用中书。(曹)魏世,中书监始参大政。东晋则侍中始优。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。其职权分配,则中书掌定旨出命,门下给事中掌封驳,尚书受而行之;古代的宰相权,现在是析而为三。

——钱穆《国史大纲》

材料二 在秦及西汉初年,皇帝行使权力,将意志化为诏书,见诏实行,程序比较简单:或与宰相议定,交御史起草、下达;或直接命令御史起草、下达,即可生效。宋代下诏书需经中书、门下之制度更加完备,因而反对内批,反对君主独裁专行的理由,也就更加充足。或从制度上、道理上批评滥用内批是违反“礼”“正”“道”;或从历史经验教训上批评滥用内批会导致“祸”“乱”;或从道德上批评滥用内批是出于“私”心。明代表面上废除宰相,皇帝直接指挥六部、百司政务,实际上多半依靠“票拟”定夺,皇帝的意志和权利受到内阁诸臣极大的左右限制。由于票拟是下达皇帝诏令的正常途径,所以明代内阁限制皇帝滥用手诏、中旨的斗争,更加制度化。

——摘编自祝总斌《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》

(1)据材料一,概括从汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,归纳中国古代封建皇帝“独揽事权”的方式。

(2)根据材料二,概括中国古代君主行使权力的变化。综合以上材料,简要说明官僚制度与皇权专制的关系。