名校

1 . 以下是《唐会要》中关于尚书仆射的记载。这些记载反映出尚书仆射的设置( )

| ◎秦:始置,为少府属官,盖掌少府文书法令。 ◎东汉:尚书台之副。 ◎唐太宗:尚书省长官,位同丞相。 ◎唐中宗:不再是宰相,仅是虚职,属荣誉性赏功之官。 ◎安史之乱后:仆射必加同平章事,始为宰相。 |

| A.使中枢权力机构基本完备 | B.受到选官制度的直接影响 |

| C.体现了制度的传承与创新 | D.表明其职能不断得到强化 |

您最近一年使用:0次

2022-11-23更新

|

615次组卷

|

9卷引用:安徽省合肥市肥东县综合高中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

安徽省合肥市肥东县综合高中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省周口市太康县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-2022-2023学年高一历史期中期末复习备考必刷题(中外历史纲要上)广东省广州市西关培英中学2022-2023学年高一上学期期末训练历史试题山东省泰安市2023届高三上学期期末考试历史试题(A卷)(已下线)历史-2023年高考押题预测卷02(河北卷)山东省临沂市平邑县第一中学2022-2023学年高二6月月考历史试题四川省雅安市名山区第三中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

2 . 据《新唐书》记载:“自太宗时,杜淹以吏部尚书参议朝政,魏征以秘书监参预朝政,其后或曰‘参议得失’‘参知政事’之类,其名非一,皆宰相职也。”这一现象( )

| A.是专制皇权强化的产物 | B.表明三省分工合作互相监督 |

| C.使得冗官问题逐渐凸显 | D.说明权力制衡体制渐趋混乱 |

您最近一年使用:0次

2022-11-16更新

|

129次组卷

|

8卷引用:安徽省十校联考2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

3 . 东汉中叶后,尚书台取代三公“总领纪纲,无所不统”。到魏晋之际,中书监、令受到重视,他们处于皇帝“喉舌之任”的地位,而对尚书省的官员就稍有疏远。当时,中书掌管内事,皇帝密诏下达州郡和边疆,均由中书草定,并不一定非要尚书签署不可。材料反映出这一时期( )

| A.尚书权力过大威胁到君主专制 | B.三省制度日渐完善 |

| C.权力中枢的发展适应现实需要 | D.官僚政治已经成熟 |

您最近一年使用:0次

2022-11-16更新

|

93次组卷

|

6卷引用:安徽省十校联考2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

4 . 阅读下列材料,回答问题。

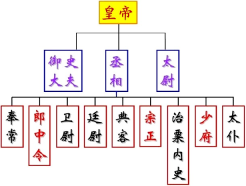

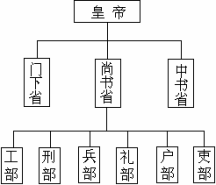

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称。结合所学知识,分析图二所示制度起了什么作用。

(2)依据所学,完成材料二表格①②处相应内容填写,并概括中国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识指出唐朝实行两税法的背景,并概括两税法的创新之处。

材料一 制度的变革与创新是古代中国大一统国家发展与壮大的保障。

|

|

材料二 历史时期名称选拔方式选官标准

| 历史时期 | 夏、商、西周 | 战国、秦朝 | 两汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐以后 |

| 名称 | 世卿世禄 | 荐举制、军功授爵制 | ① | 九品中正制 | 科举制 |

| 选拔方式 | 宗法世袭 | 举荐、军功 | 德才 | 中正品评 | ② |

| 选官标准 | 血缘 | 才能、军功 | 德才 | 品第 | 才学 |

材料三 民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。……炎建议作两税法。……户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。……其租庸调、杂徭悉省。

——《通鉴纪事本末·两税之弊》

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称。结合所学知识,分析图二所示制度起了什么作用。

(2)依据所学,完成材料二表格①②处相应内容填写,并概括中国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识指出唐朝实行两税法的背景,并概括两税法的创新之处。

您最近一年使用:0次

2022-11-14更新

|

87次组卷

|

2卷引用:安徽省六安第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

5 . 在唐代,出于三省行政的职能不同,不同部门官员的工作诉求难以统一,经常出现三省官员相互之间“日有争论,纷纭不决”的现象。为此,乃设政事堂宰相集议制度,以匡其政。据此可知,政事堂宰相集议的设立( )

| A.利于加强中央集权 | B.削弱了宰相的权力 |

| C.利于提高行政效率 | D.避免了决策的失误 |

您最近一年使用:0次

2022-10-27更新

|

502次组卷

|

7卷引用:安徽省怀宁县第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

6 . 贞观年间,如果要在地方上开展一次大型赈灾工作,要顺利开展相关工作,按照当时的政治制度规定,其运作流程应是( )

| A.尚书省→中书省→门下省 | B.中书省→门下省→尚书省 |

| C.尚书省→门下省→中书省 | D.门下省→中书省→尚书省 |

您最近一年使用:0次

2022-10-25更新

|

273次组卷

|

6卷引用:安徽省滁州市定远中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

名校

7 . 汉武帝常避开丞相府而直接通过尚书来裁决军政大事。东汉光武帝时,中枢机要“政归台阁”,尚书台“主赞奏事,总领纲纪,无所不统”。这一现象说明( )

| A.行政效率降低 | B.皇权旁落 |

| C.地方权力削弱 | D.相权转移 |

您最近一年使用:0次

2022-10-15更新

|

131次组卷

|

6卷引用:安徽省亳州市第二完全中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

8 . 有学者认为,三省六部制就是决策、审议和行政权各自独立,政令与施政相分离,在决策层面不是由哪一个部门单独负责,而是由三个省共同进行,三省长官共同组成朝廷决策班子。这说明三省六部制( )

| A.加强了皇帝权威 | B.巩固了中央集权 |

| C.实现了民主决策 | D.有利于科学决策 |

您最近一年使用:0次

2022-09-20更新

|

743次组卷

|

14卷引用:安徽省安庆市第七中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

安徽省安庆市第七中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题吉林省吉林市永吉县第四中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省南阳市2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题山西省晋城一中教育集团南岭爱物学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题第四单元制度的变化与创新、三国至隋唐的文化-2023届山东省高三统编版历史一轮复习导学案河北省衡水市深州市中学2023届高三上学期第二次月考历史试题河南省周口市郸城县优质2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题河南省开封市通许县第一高级中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题黑龙江省大庆实验中学2022-2023学年高一10月月考历史试题河北省唐山市唐山金名学校2022-2023学年高一上学期竞赛历史试题陕西省渭南市韩城市新蕾中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题湖南省郴州市郴雅高级中学2022-2023学年高二上学期月考(一)历史试题(已下线)第7课隋唐制度的变化与创新-【暑假自学课】2023年新高一历史暑假精品课(中外历史纲要上)新疆阿克苏地区库车市第四中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

9 . 唐初,三省宰相几乎都是兼职,一般是“午前决朝政,午后决省事”,且每天上午政事堂宰相办公会议结束后,皇帝都要“出内厨食以赐宰相,馔可食十数人”,以慰劳忙碌了一上午的宰相们,从而形成了宰相会食(有如工作午餐)之制。由此可知,宰相“会食”( )

| A.旨在提高宰相办公效率 | B.利于协调三省宰相关系 |

| C.强化了君主对宰相控制 | D.便于皇帝诏令顺利执行 |

您最近一年使用:0次

2022-09-08更新

|

1232次组卷

|

28卷引用:安徽省宣城市郎溪中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

安徽省宣城市郎溪中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题重庆市长寿中学2023届高三上学期期中考试历史试题福建省三明第一中学2023届高三上学期期中考试历史试题青海省西宁市第四高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省大连市第八中学2023届高三上学期期中考试历史试题河北省衡水志华实验中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题河南省天一大联考2023届高三上学期阶段测试(一)历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高一历史上学期第一次月考(统编版)B卷第7课隋唐制度的变化与创新(课课练)-【圆梦课堂】2022-2023学年高一历史同步讲练备课优选(中外历史纲要上)宁夏石嘴山市平罗中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题重庆市缙云教育联盟2023届高三9月月考历史试题第7课隋唐制度的变化与创新(轻松练)-【轻松学历史】2022-2023学年高一纲要上同步课件与课时训练第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(单元检测)-2022-2023学年高一历史同步精品课堂(中外历史纲要上)广东省湛江市爱周中学2023届高三上学期第一次月考历史试题辽宁省六校2022-2023学年高一10月联考历史试题广东省六校2023届高三上学期第二次联考历史试题吉林省白山市抚松县第一中学2022届高三二模历史试题第7课隋唐制度的变化与创新-2022-2023学年纲要上课时练习+单元测试辽宁省沈阳市第四中学2023届高三11月月考历史试题专项测试05隋唐政治、经济、社会-2022-2023学年高一历史中国古代史超清脉络期末复习必备笔记和专项测试(统编版)江苏省淮安市涟水县第一中学2023届高三上学期第二次段考历史试题湖南省常德市临澧县第一中学2022-2023学年高一上学期第三次段考历史试题辽宁省锦州市渤海大学附属高级中学2023届高三上学期期末考试历史试题河南省焦作市博爱县第一中学2022-2023学年高一下学期第三次月考历史试题广东省广州市执信中学2022-2023学年高二9月月考历史试题云南省红河州开远市第一中学2022-2023学年高一下学期期末考试历史试题(B卷)河南省商丘市宁陵县高级中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(已下线)(选择50题)主题02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-超燃历史一轮课件帮好题帮(新教材)

名校

10 . 有同学以“科举取士”、“三省六部制”、“租庸调制”、“两税法”作为关键词整理知识。据此判断,该同学的学习主题是( )

| A.隋唐盛世 | B.民族交融 | C.制度创新 | D.藩镇割据 |

您最近一年使用:0次

2022-07-20更新

|

537次组卷

|

16卷引用:安徽省安庆市怀宁县第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

安徽省安庆市怀宁县第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题浙江省温州市新力量联盟2022-2023学年高一上学期期中联考历史试题北京市通州区2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省佳木斯市第十二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都外国语学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州市厦门外国语学校石狮分校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省盐城市响水县灌江高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史(必修)试题云南省昆明市官渡区光华学校2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第十一中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题浙江省温州市2021-2022学年高一下学期学考模拟测试历史试题第7课隋唐制度的变化与创新(同步练习)-2022-2023学年高中历史纲要上同步练测新疆巴音郭楞州第一中学2022-2023学年高一10月月考历史试题福建省福州第三中学2022-2023学年高二学业水平合格性测试模拟历史试题三年(2021-2023)学考模拟题分类汇编之第7课隋唐制度的变化与创新湖北省应城市科技高级中学2023-2024学年高一上学期10月月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2022-2023学年高一上学期期末历史试题