材料一 汉承秦制,负责为皇室管理私财和生活事务的职能机构“少府”内设有“尚书”一职。汉武帝设尚书在左右办事,掌管文书奏章。汉成帝时,置尚书五人,分曹办事。东汉形成“尚书台”,正式成为协助皇帝处理政务的机构。曹魏设尚书五人:殿中、兵部、驾部、南部、北部。南北朝时经常“省录”,尚书令有宰相之名。

——摘编自钱玉林《中华传统文化辞典》

材料二 中唐时期节度使“同中书门下平章事”而未入朝执政者有40多人。德宗朝宰臣三十五人中三十三人非三省长官。门下省因各方面的掣肘,已起不到封驳作用。贞元初年,中书舍人缺五员,德宗不给补员,如有诏敕需要拟定,命翰林院随侍自己左右的翰林学士代拟。面对“财政枯竭,国用不给”的局面,中央设立各种专使。随事设使,使得“兵部无戎帐,户部无版图”,尚书省“旧章多废”。

——摘编自吴枫《中唐时期三省制度的削弱与变化》

(1)根据材料一—,概括汉至魏晋南北朝时期尚书职位变迁的趋势,并结合所学知识说明其变迁的影响。

(2)根据材料二,指出中唐时期三省六部体制被破坏的表现,并结合所学知识分析其被破坏的原因。

材料一 拜占庭人不仅继承了罗马帝国中央集权制的政治遗产,以罗马帝国正统继承者的身份保持了统一帝国的政治体制,而且在皇帝专制统治、《罗马民法大全》等诸多方面坚持了欧洲地中海上古政治遗产,并有所发展。为了治理众多古代族群,帝国政府始终维系着庞大且完善的官僚国家体制,其核心是集政治经济、军事外交、社会司法、宗教文化各种最高权力于一身的皇帝专制中央集权。7世纪至12世纪推行军区制,以农兵制、军政合一为重要特点,并由将军对行政区域及其军队进行管理,对扭转拜占庭危急局势起了重要作用。拜占庭人成功打造了包括整个东欧世界的拜占庭文明圈,并将各个斯拉夫族群纳入其中,其影响至今犹存。

——摘编自陈志强《欧洲中古史视域中的拜占庭帝国》

材料二 隋唐统治者系统地总结了秦汉以来的旧制,革弊创新,极大地加强了国家的控制能力,从而使皇权进一步加强。唐朝完备三省六部制、科举制,监察机构和制度趋于完善,在内地地方实行道州县三级制,在边疆设立都护府、都督府进行管理,在少数民族地区实行羁縻州府制度,唐玄宗开元年间改行募兵制,军队职业化、专业化,设立节度使,制定《武德律》《贞观律》等,很重视礼制的建设,直接促成了中华法系的形成。唐人对传统文化、少数民族文化以及外来文化都抱有包容的态度,从而造就了光辉灿烂的唐文化,传入日本、朝鲜等东亚国家,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。

——摘编自曹大为、赵世瑜等主编《中国大通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括拜占庭帝国与唐朝在国家治理上的异同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析拜占庭帝国与唐朝国家治理共同的历史价值。

材料一 唐朝时期,三省六部制趋于规范和完善,这主要体现在:第一,唐之前,中央行政机关的权力行使较依赖掌管特定行政权力的个体,而在三省六部制中,尚书省、门下省都是实务部门,而非个人职位;第二,中央层面出现了“三权分立”,确立了中书出令、门下封驳、尚书执行的体制;第三,后设机构政事堂,承担起中央行政决策中心的职能与角色,有助于提升决策效率;第四,有效地理顺了三省六部间的关联及其职能的范畴,以确保中央政令的畅通。

——摘编自黄璐《隋唐时期“大部制”的特点与启示》

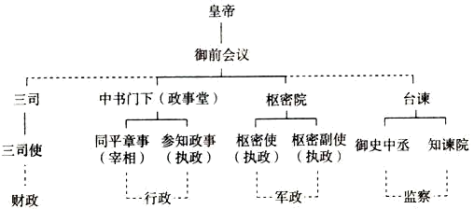

材料二 北宋时,中央行政体制的改革主要体现在政务层次与决策流程方面。就政务层次而言,事关“军国之体、安危之机”之事,由中书门下和枢密院二府宰执决策。“三司”则负责日常财税政策等庶务;就决策流程而言,二府多具裁决权,三司则具体执行二府指令。但在承受君主诏令时,尽管二府系与君主共同谋议决策的中枢机构,敕、宣由其制定下发,但仍有相当数量的君主诏旨,不经宰相直接发往三司。

——摘编自张亦冰《北宋三司与宰相职权关系新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要概述唐朝三省制的内容及其作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐宋在削弱相权措施方面的不同,并说明宋代措施的消极影响。

材料 大一统的秦汉帝国体制,从建立、稳固到衰落,中经六朝动荡分裂,最后重归一统,形成隋唐帝国,构成中国历史上第一个完整而典型的循环。关于汉唐相似性的考察,进一步确认了“朝代循环”现象的客观存在。汉唐之前的秦隋,在结束长期分裂建立统一王朝后,均二世而亡,西汉建立后,亦经过高祖灭异姓诸侯王,吕氏之乱,景帝平同姓诸侯王之乱的严峻考验后才稳定下来。唐朝在高宗时亦遭遇皇后专权及武周代唐的考验。不仅仅秦汉隋唐,中国历代王朝在开国皇帝之后的第二第三代皇帝统治时,大抵王朝建立后三四十年左右,会出现一次政治危机,或称之为“瓶颈危机”。汉唐历史进程中的相似性和重复性,又有内在的连续,更有显著的差异。其断续异同之间,在不少方面遮露出秦汉隋唐阔乃至整个帝制时代历史演进的特点及规律。

——摘编自牟发松《汉唐异同论》

根据上述材料并结合所学知识,提取一个观点,并加以阐述。(要求:写出观点,观点明确,史论结合)

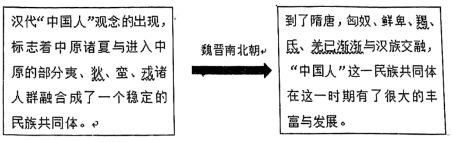

材料一 中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二 三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》

汉末魏晋时期,外威官官专政对受经学之风深刻影响的社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》

材料三 长江流域原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:“……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

材料四 晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物般富。庆之因此羽仪服式,悉如魏法,江表士庶竟相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

材料五

(1)请列举魏晋南北朝时期曾统一北方的政权名称。

(2)根据前四则材料,概括魏晋南北朝的历史“变态”的主要表现。

(3)根据材料并结合所学知识,“回归”后的隋唐时期有哪些新发展?

(4)你如何理解三国两晋南北朝是“大一统秩序”的重生时期?

材料一 雅典的公民政治在政治文化方面主要体现为公共性的价值。公共性是指权力运行以公共利益为目的。在古雅典,由于城邦是公共事务和公共利益的载体,所以公共性以公民亲身参与城邦政治的形式呈现出来。公民参与城邦事务既是公民们所应具备的美德,也是获得公民身份的前提条件,它使公民得以接受城邦的权威,形成了公民对城邦共同体的政治认同。从个人与城邦的关系的角度来看,即表现为个人从属于城邦,个人利益服从于城邦利益,个人自由应当屈从于城邦整体之下。……现代自由主义民主的弊病表现在民众日益增长的政治冷漠,雅典民主中的“积极公民”原则与制度对现代民主发展具有借鉴意义,古代的公民政治实践与价值在当代民主理论中复兴起来。

——摘编自胡琦《古代雅典民主中的公民政治:源流与内涵》

材料二 中国古代虽然没有国家制度的民主,但有丰富的民主思想的论述,有些政治制度也体现了民主思想。尧舜禹时代“天下为公”的禅让制强调“选贤与能”,这是世界历史上最早提出并实践了民主选拔人才管理国家事务的制度。公元841年的国人暴动缘于周厉王压制舆论,体现了民众坚持捍卫言论自由的立场;孔子的“天下有道,则庶人不议”,郑子产的“不毁乡校(郑人讨论国事的地方)”则是保障舆论自由的民主作风的体现。民主的核心内容是对政治权力的制约和监督。唐代三省六部制下的各部门之间相互制衡、决策的程序化也具有鲜明的民主色彩。但是,由于高度集权的封建皇帝专制统治及小农经济的分散落后,我国古代社会基本上没有国家制度上的民主制度,历史发展长期停留在王朝更迭的循环中。

——摘编自李均宏《中国古代民主思想探索》

(1)根据材料一,概括古代雅典公民政治的文化内涵,并结合所学知识简要评价古代雅典民主政治。

(2)根据材料一、二,比较中国古代民主思想与雅典民主思想的异同,并结合所学知识分析中国古代民主思想未能发展成民主制度的原因。

材料一 (汉初诸侯国)大者地跨数郡,其总地盘超出汉朝廷直辖郡县。汉武帝用主父偃之策,于元朔二年(前127年)允许并鼓励诸侯王“推私恩”,将王国土地再行分封给子弟为列侯。此举没有像削藩那样招致反抗,效果异曲同工,“不行黜陟,而藩国自析”。此后,又颁行“左官律”“附益法”,规定王国官为“左官”以示歧视,又限士人与诸王“附益”交游。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外威或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多:吏卒增,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,概括汉武帝为应对中央集权面临的威胁而采取了哪些对策?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的制度创新及其影响。

材料一周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县。

——《史记·秦始皇本纪》

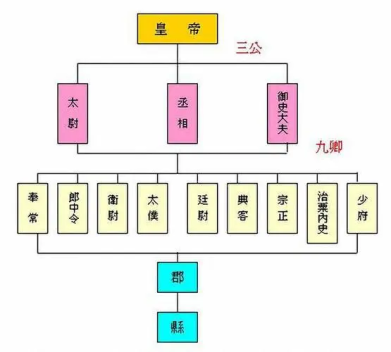

材料二西汉政权建立后,统治者吸取秦亡的教训,大力放宽政策,轻田租促农业。政治上,在中央实行三公九卿制,在地方实行郡国并行的体制,进一步确立了郡县制的主体地位,汉武帝时创立和实行中外朝制度和刺史制度。

——摘编自杜庆余《论国家制度建设与汉代兴衰的关系》

唐太宗全面革除隋朝弊政,实行轻徭薄赋、与民休息的政策,推行均田制,发展完善三省六部制度,后来进一步形成了成熟的政事堂制度。发展科举制度,健全府兵制,强化监察机构。

——摘编自任士英《盛唐气象》

材料三

北宋中央权力分配示意图

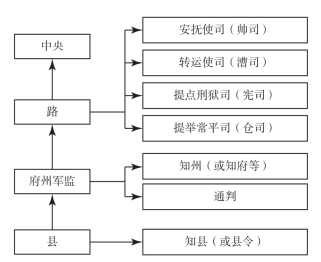

北宋地方权力分配示意图

元朝中央和地方权力分配示意图

材料四自从清王朝入主中原以来,政府创新地方管理体制,采取有效措施,加强对西藏地区的管辖与治理,使西藏地区长期保持社会稳定,对后世产生了深远影响,说明西藏历来是中国领土不可分割的组成部分。

——摘编自杨韩《清朝前期对西藏的治理及政策研究》

(1)根据材料一和所学知识,概括战国时期“诸侯更相诛伐”的直接原因,并指出秦朝是如何破解这一困局的。

(2)根据材料二和所学知识,概括汉初和唐初制度建设的共同点。

(3)与北宋相比,指出材料三中元朝的行政机构发生的主要变化。

(4)根据材料四和所学知识,概括清朝前期政府管理西藏的主要措施。

材料一 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注:如“参知政事”“参议得失”“参知机务”“专典机密”等)。

——《新唐书》

材料二 玄宗时,以中书省事务繁多、文书多壅滞,选用一些文人与集贤院学士分学制诏书敕,…后正式改名为“翰林学士”,并特置学士院以安置。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。宪宗元和年间,中书小吏滑涣,勾结知枢密刘光琦(宦官),“宰相议事有与光琦异者,令渙达意,常得欲。……郑余庆与诸相议事,涣从旁指陈是非,余庆怒叱之,未几,罢相”。......《唐阙史》卷下记云:“一日,枢密使(宦官)出至中书,奉宣与宰臣商量镇州事”

——摘编自戴显群《唐后期政治中枢的演变与唐王朝的灭亡》

(1)根据材料一并结合所学,指出唐初三省的职责和特点,分析唐初实行这一制度的意图。(2)根据材料概括三省制实际运行中的调整及其对三省制产生的影响。

(3)综合上述材料,指出三省制演变与唐朝兴衰之间的关系。

材料一

材料二 汉高祖刘邦为了巩固统治“汉承秦制,有所损益(减少和增加)。有人这样评价汉武帝“内强皇权,外服四夷”

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权利,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑既丞相,历史沿革中,尚书省的一支独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说就是为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。

——摘编自赵扬《唐代政治制度设计》

(1)依据材料一结合所学,简要说明秦朝为巩固中央集权所采取的新措施及带来什么影响?

(2)依据材料二并结合所学,说明汉承秦制具体指汉朝继承了秦朝的哪些政治制度,并说明汉武帝时期为了加强中央集权在内政上采取的措施。

(3)依据材料三并结合所学,说明唐朝设立三省六部制的影响,并结合所学知识分析其特点?