材料一 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教、拜火教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

材料二

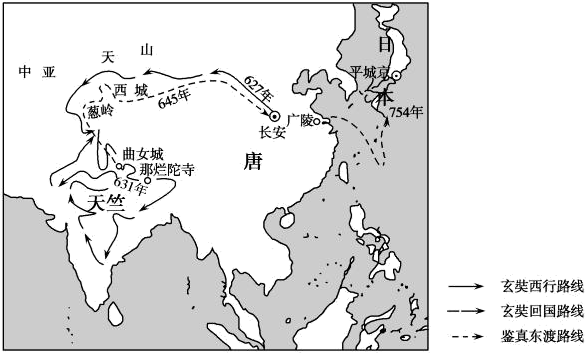

玄奘(602~664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688~763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响。

——据袁行霈等主编《中华文明史》等

(1)根据材料一,和所学知识,指出唐朝对外交流的特点。

(2)根据材料二提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

材料一 隋唐时期,各族人民共同创造了光辉灿烂的音乐文化,燕乐就是其中重要的代表,它标志着歌舞音乐发展的一个高峰。除燕乐外,当时流行的曲子填写的词成了宋代重要的文学体裁,当时盛行的歌舞戏为宋代杂剧与南戏的产生准备了条件,当时通行的变文,正是后世词话与宝卷一类说唱的直系祖先。唐朝设立了大乐署、鼓吹署、教坊和梨园,统领各色音乐,总数达数万人。隋初郑译的八十四调理论和后来燕乐二十八调的产生,以及对通向十二平均律的探索,表明这个时期乐律理论上的成就。

——摘编自张小梅《唐代中日音乐文化交流史专题研究》

材料二 唐燕乐传入日本后,经过平安朝的乐制改革,把它分为管弦与舞乐两种形式。舞乐以舞为主,有器乐伴奏,而管弦则是单纯的器乐演奏。日本雅乐序、破、急的基本结构来自燕乐大曲。燕乐大曲的散序是自由节奏,速度也不固定,中序是歌唱部分,破的节奏不规则,速度逐渐加快。而日本雅乐的结构已大为减缩,中间插有若干其他音乐段落,整体速度则呈现逐渐加快态势。根据唐代史料记载,《太平乐》的演出当时舞者约75人,同时还有140人合唱《太平歌》。日本乐书《体源抄》有如下记载:“古太平乐於唐土者,一百四十人等舞之,今於日本则不然,天安天皇时四十舞之,后三十人,今又不然。”

——摘编自张前《日本雅乐与唐代燕乐-日本史书、乐书相关资料考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝音乐文化的特点并分析其成因。

(2)根据上述材料,概括与唐朝燕乐相比日本雅乐的不同之处。

材料一 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都有一次较大规模的人口南徙。据研究,截至刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。西晋时北方诸州,约700余万口。南渡的90万口占其1/8强。北来的侨民集中在长江上游的成都平原、江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏省境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——改编自曹文柱等著《乾坤众生》整理

材料二

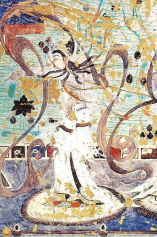

敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》

(注:在唐朝的十部乐中,除了燕乐、清商乐外,西凉乐、天竺乐、龟兹乐、高丽乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐都是外来乐。除了宫廷,高官和民间大贾家中也有出现私人乐队。该图真实再现了当时的乐舞场面。)

(注:胡旋舞是来自西域游牧民族的一种舞蹈。)

(1)根据材料一,概括两晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。结合所学知识,从经济角度分析其影响。

(2)文物是形象的历史。从材料二中提取一条历史信息并加以说明。